王勃的《滕王阁序》大约一千一百字左右。要说背诵,就一个高中生的记忆,大部分学生是完全可以背下来的,而且背得十分流畅,这一点没有人怀疑。

但是,为什么有的学校不要求高中生去背诵这首独特的骈文呢?

什么是骈文?理解了这种文体的规律,对此种文体就背容易理解和背诵了。

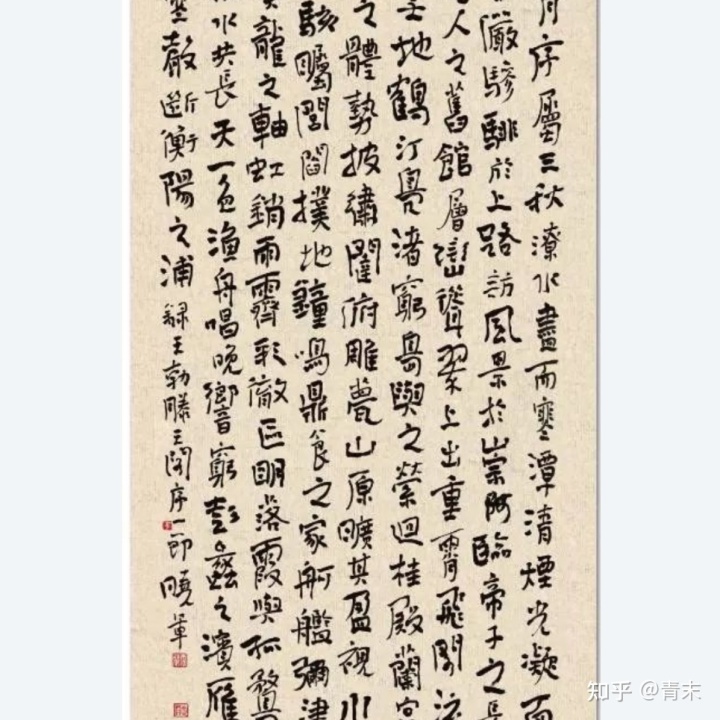

骈文其实很早就出现了。到了南北朝时期,这种文体已经非常成熟了。发展到初唐,就与唐诗一起成为文人们非常使用的一种思想感情都表达方法。特别是对于感情的表达,它是独具特色。均衡对称之美,是其主要特色。它有四个基本特征:对偶、用典、声律、辞藻。

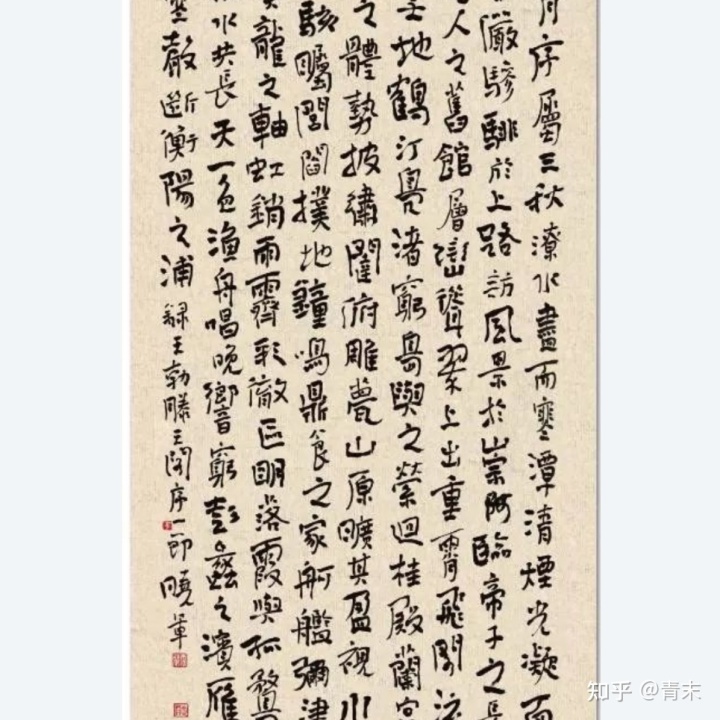

以此文中的句子来说明一下这四个特色,

对偶:

豫章故郡,洪都新府。

襟三江而带五湖,

控蛮荆而引瓯越。

物华天宝,龙光射牛斗之墟;

人杰地灵,徐孺下陈蕃之榻。

对后世的对联有极大的影响。

用典,

都督阎公之雅望,棨戟遥临;

宇文新州之懿范,襜帷暂驻。

腾蛟起凤,孟学士之词宗;

紫电青霜,王将军之武库。

声律:

渔舟唱晚,响穷彭蠡之滨;

雁阵惊寒,声断衡阳之浦。

辞藻,

潦水尽而寒潭清,

烟光凝而暮山紫。

鹤汀凫渚,穷岛屿之萦回;

桂殿兰宫,即冈峦之体势。

这就是骈文的风姿,简直就是一对双胞胎姐妹一样出现在大家面前,美丽得摇曳生姿。

王勃先写豫章(南昌)地区的地理位置,是非常重要。次写该地区的人物,是非常优秀,末写王勃他碰上了这一次盛会。

心情是非常激动“胜地不常,盛筵难再”王大才子,就想以此为展示平台,想把自己的才能展示出来,于是他这众人的假意推辞中,也毫不客气地作了一这此盛会产生的诗集之序言来了。

当时的五言,七言已经不足以表达王勃的思想感情,所以他采用的这种非常深奥的文体,目的就是给在坐的王公大人以耳目一新的感觉,然后推荐作者出人头地。这就是王勃坐诗和诗序的从心。这样看来,格调显然是不甚高的。也是后人不怎么推崇的原因之一。

王勃在后面两段的抒发感情的时候,牢骚很重,他虽然不是对当场的王公大臣们发的感慨,但是,文章是从这个地方流出来的,与当时的环境一定相关。

事实证明,王勃并没有写了这篇文章而改变自己的处境,而是照样去炎热的日南郡。走到半路上而意外的死去了。

就以下这几句,就看得出王勃年纪不大,牢骚却填满了胸坏,借汉文帝,汉武帝对待贾谊、李广而是自己得不到朝廷的重用。这就让人不理解了,贾谊梁鸿,李广馮唐没有遇到明主,没有得到提拔,毕竟人家对国家是有贡献的,皇帝应该被批评。但是王勃对国家有什么贡献?能借此而批评当朝吗?王勃这牢骚发得不小嘛。

没有踏实工作,就想一步登天,投机取巧,应该是王勃的心思。这么说来,华丽的辞藻,也掩饰不了文章表达了真实目的,这就是后人喜欢其文在华丽,而不称赞其文的内容,也是后人不要求学生们背诵的原因。

这就好比诸葛亮,喜欢《铜雀台赋》的辞藻,而不喜欢它的内容一样,各有取舍。就以下这些句子,都说明了王勃孤芳自赏,故步自封,自怨自艾的怨愤之情:

关山难越,谁悲失路之人;

萍水相逢,尽是他乡之客。

最后是王勃对王公大人们的希望,希望他们可怜一下王勃这样的人,说明了王勃的内心矛盾,一方面努力向上爬,一方面又没有足够的信心等待机会,然后有所进步。

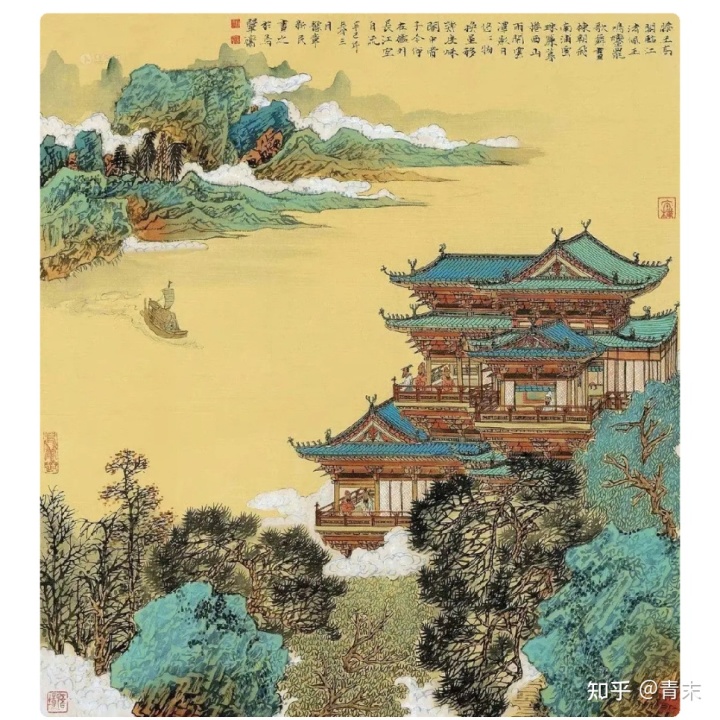

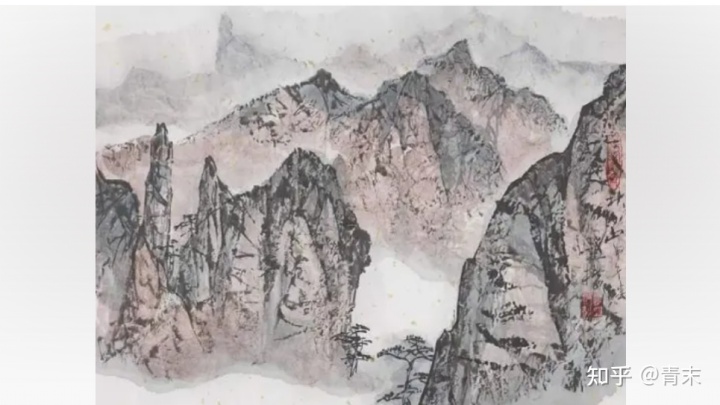

AI配图魔改

AI配图魔改本站内容收集整理于网络,多标有原文出处,本站仅提供信息存储空间服务。如若转载,请注明出处。

AI配图魔改

AI配图魔改

AI配图魔改

AI配图魔改