如果你曾经历过1995年,应会有这样一段记忆——有段日子,每天晚饭后等到播放电视剧的“黄金时间”,好像无论调哪个电视台,屏幕上都是一张额头上长着月牙的黑脸映入眼帘。正是那年,金超群、何家劲等人主演的《包青天》(1993版)登陆各大卫视。这部剧长达236集,播出的频道又很多,以至于每晚看包公开堂审案成为很多人生活的一部分。那时,就连幼儿园里的顽童也会把片尾曲《新鸳鸯蝴蝶梦》改了歪唱:“昨日开封发大水,冲断展昭两条腿,展昭没有腿,怎么飞?”

没错,剧名虽然叫《包青天》,但人气最高的恰恰是包公身边那位武艺高强、玉树临风的展昭展护卫。即便是不谙世事的小孩,也会对那个飞檐走壁的展大侠充满羡慕。后来我们才知道,原来童年男神展昭不仅在宋史上查无此人,甚至在包公故事流传的数百年间都难寻其踪迹。他的出现,要到清代中晚期——在那个公案小说与侠义小说合流的时代,一部《三侠五义》奏响清官与侠客协奏的幻想曲。

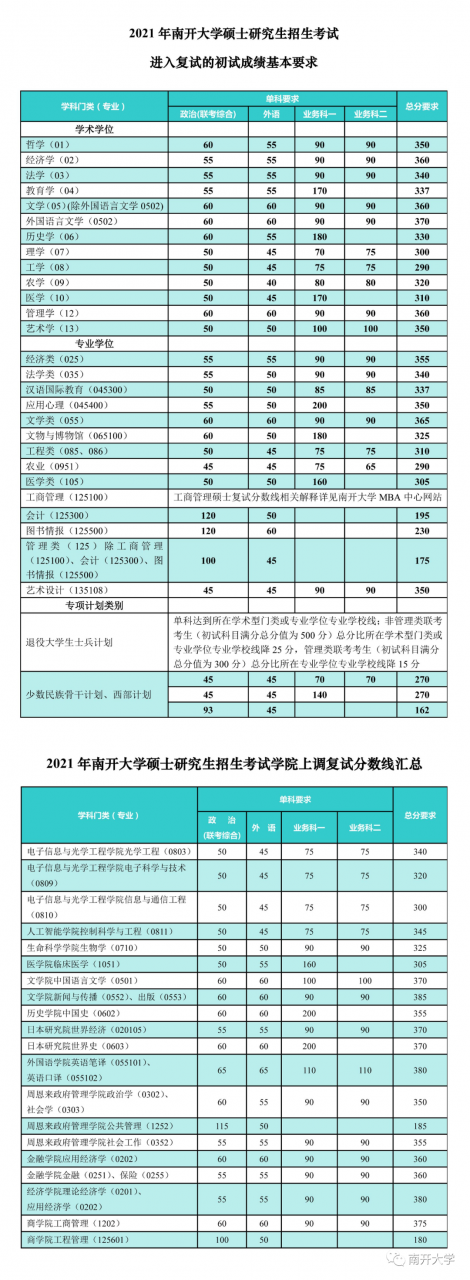

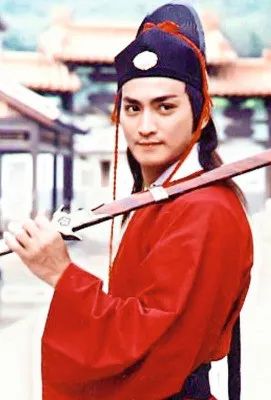

清道光年间,有位叫石玉昆的说唱艺人名动京城,他凭借高超的技艺,将开封府包青天断案的故事讲得栩栩如生。他对原有故事进行融合和创新,加上高超的说唱技艺,最终改编出一部故事较为完整、重点突出的石记“包公案”。当然,石氏说唱的包公故事之所以能够在京城名声大噪,有个关键点还在于其风格不再局限于传统的公案故事,而是加入展昭、白玉堂、欧阳春、韩彰、蒋平等侠客。庙堂公案之外还有江湖故事,自然令无数听众沉迷其中,石玉昆也誉满京城数十年。 1993版电视剧《包青天》中的展昭(何家劲饰)。这一人物出自小说《三侠五义》

这些精彩故事能得以流传,多亏听众里的“铁粉”,他们将石氏口述记录下来,整理成《龙图耳录》一书,把说唱文学改为章回体小说,使其能得以留存并继续传播,而这个版本的情节基本无增添,应该较接近石玉昆原版唱本。

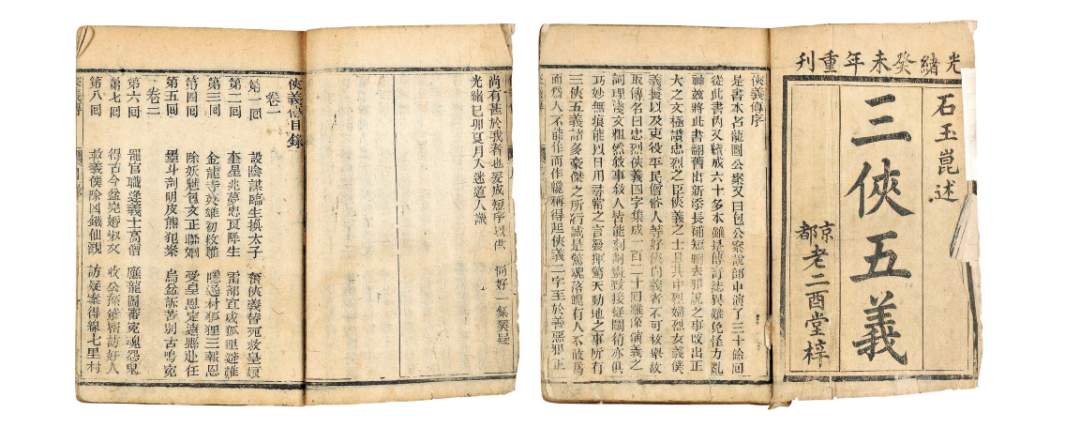

从《龙图耳录》到后来广为人知的《三侠五义》成书,还经历数十年辗转打磨,最终,《侠义忠烈传》问世,当然,它还有个更广为人知的书名——《三侠五义》。这部小说一经问世即畅销京城,其受众辐射到各阶层,其中包括许多朝中大员。曾在道光时期担任过翰林院编修,晚年又潜心研究学术的俞樾也很喜欢这部作品。到光绪十五年(1889),俞樾索性自己操刀校阅,“援据正史,订正俗说”,更名为《七侠五义》再行出版。这个版本除了第一回是俞樾重新撰写之外,其他内容基本与《三侠五义》相同。至于该书畅销的数年之内,市面上又出现的《小五义》 《续小五义》等著作,都属于借着热度由其他作者撰写的续书,但它流传最广的书名还是《三侠五义》。

1993版电视剧《包青天》中的展昭(何家劲饰)。这一人物出自小说《三侠五义》

这些精彩故事能得以流传,多亏听众里的“铁粉”,他们将石氏口述记录下来,整理成《龙图耳录》一书,把说唱文学改为章回体小说,使其能得以留存并继续传播,而这个版本的情节基本无增添,应该较接近石玉昆原版唱本。

从《龙图耳录》到后来广为人知的《三侠五义》成书,还经历数十年辗转打磨,最终,《侠义忠烈传》问世,当然,它还有个更广为人知的书名——《三侠五义》。这部小说一经问世即畅销京城,其受众辐射到各阶层,其中包括许多朝中大员。曾在道光时期担任过翰林院编修,晚年又潜心研究学术的俞樾也很喜欢这部作品。到光绪十五年(1889),俞樾索性自己操刀校阅,“援据正史,订正俗说”,更名为《七侠五义》再行出版。这个版本除了第一回是俞樾重新撰写之外,其他内容基本与《三侠五义》相同。至于该书畅销的数年之内,市面上又出现的《小五义》 《续小五义》等著作,都属于借着热度由其他作者撰写的续书,但它流传最广的书名还是《三侠五义》。

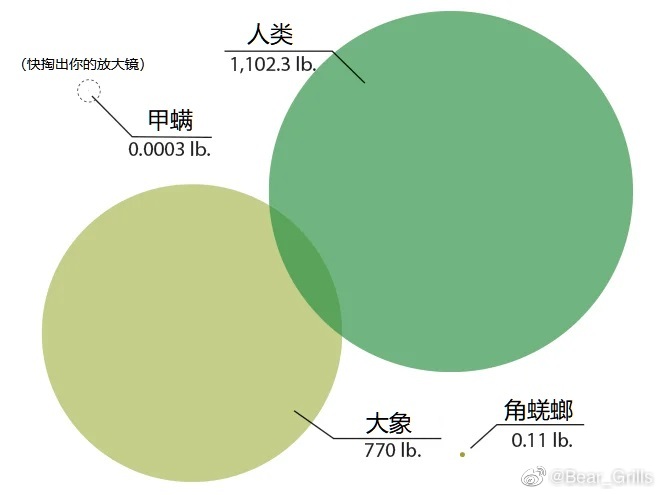

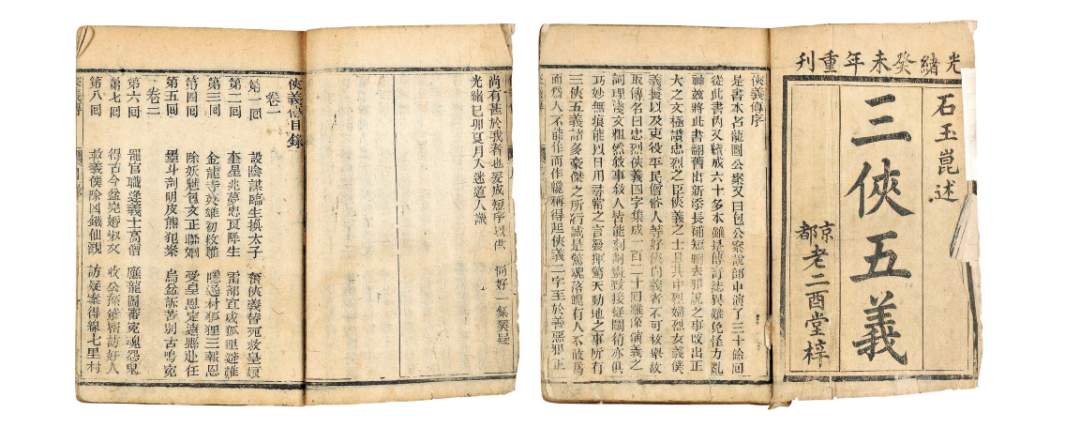

清光绪刊本《三侠五义》,为光绪九年(1883)重印本。《三侠五义》于光绪五年(1879)刊印后,迅速畅销,数年内多次重印

所谓“三侠”实则有四人,即北侠紫髯伯欧阳春和南侠展昭,此外丁兆兰、丁兆蕙双侠合为一侠。五义则是著名的“五鼠”——身轻如燕的钻天鼠卢方、善挖地雷的彻地鼠韩璋、铁臂神拳的穿山鼠徐庆、智谋不凡的翻江鼠蒋平、文武双全的锦毛鼠白玉堂。“包公案”的主角不应该是包拯包青天吗?怎么成江湖人士的天下了?其实这恰恰是《三侠五义》最引人入胜之处,在这部作品里,数百年来流传的各种包公故事成了作者的素材甚至是背景板。他真正用心构造的,是一个恩仇千里迢递,满目刀光剑影的武侠世界。自元杂剧始,包拯就以铁面无私、明察秋毫、为民请命的清官形象出现在各种艺术作品中,而乘着公案小说发展日趋兴盛的青云,包公这么具有影响力的人物自然也成为小说创作者的必选IP。公案小说发展到明代,呈现出繁荣局面,最突出的标志是出现一批公案小说集,迄今流传在世的版本中,诸如《包龙图判百家公案》 《包龙图公案词话》等作品皆以包拯作为主角来处理各类大大小小的案子。但《三侠五义》里用很大篇幅塑造的侠士群像显然不是传统公案小说的风格,而属于古典小说的另一大流派——侠义小说。侠的源流可追溯到先秦,《韩非子·五蠹》说“儒以文乱法,侠以武犯禁”,站在法家立场,指出“侠”是凭借武力目无法纪,是扰乱社会秩序的人。这显然与后来认知的侠有很大区别,至少没有全面阐释侠者的精神,只有超脱于秩序之外这一特征还算符合。然而仅仅是“以武犯禁”的社会不稳定因素,自然不能受到后世推崇,更不会产生诸如行侠仗义、侠肝义胆这类褒义成语。所以还得看看其他家的叙述。司马迁在《史记》记载的一些生活于战国时代到西汉时期的人物,曾是“任侠”出身。何为“任”?先秦墨家经典《墨子》这样解释——“任,士损己而益所为也。”“任,为身之所恶以成人之所急。”济弱扶倾、仗义疏财,这算是道出“侠”的本质,也是侠者可贵的精神。到了西汉,司马迁成为第一位给侠者立传的人,并且在《史记·游侠列传序》给“侠”下了定义。他写道:“救人于厄,振人不赡,仁者有乎。”“今游侠,其行虽不轨于正义,然其言必信,其行必果,已诺必诚,不爱其躯,赴士之厄困,既已存亡死生矣,而不矜其能。羞伐其德。盖亦有足多者焉。”侠者,重义轻生,一诺千金,不受世俗约束又能扶弱济困。当然,列入《史记·游侠列传》的朱家、郭解、剧孟等人更像文侠;倒是《史记·刺客列传》里记录的专诸、豫让、聂政、荆轲等人更接近于后世侠义小说中塑造的江湖侠士,他们奉行“士为知己者死”的人生信条,其言必信,其行必果,生命短暂若流星,却能在青史中留下几道耀眼的血痕。最早的侠义小说雏形要追溯到汉代的《燕丹子》,取材正是战国末期燕太子丹与荆轲刺秦的故事。到魏晋时期,社会动荡以及崇道求仙思想兴起,艺术作品里侠士的形象开始丰富,不再局限于士这一阶层,而朝着平民化方向发展,甚至出现道士或女侠,这也标志着侠者精神开始向世俗社会影响,越来越多的人开始模仿这种行为。发展至唐代,唐传奇中已有相当多的侠义故事,诸如《柳氏传》 《无双传》 《聂隐娘》等等,这些作品大多创作于唐代中后期,即安史之乱后,社会秩序遭到破坏,藩镇豪强凭借权势欺男霸女,百姓苦不堪言,希望有侠士来除暴安良的心愿也在艺术作品中表现出来。侠义小说成熟于宋代,兴盛于明清,不同时期产生的作品都不免带有时代印记,反映了当时的价值观。侠往往作为黑暗的社会秩序反抗者的标志,其成分也三教九流,无所不有,这从名著《水浒传》里梁山好汉们的出身就能见一二。当然,尽管经过千年流变,但侠者本质精神依然保持着司马迁给出的定义,一脉相承。到《三侠五义》成书的晚清,侠义小说可谓汗牛充栋,但作为作品的核心精神,书中涉及侠士们行侠仗义的情节时,仍然在对“侠”的精神反复阐述。如第13回“安平镇五鼠单行义,苗家集双侠对分金”,主角之一锦毛鼠白玉堂首次登场,也是展昭与白玉堂第一次见面。作者通过展昭的视角,描写白玉堂“武生打扮,眉清目秀,少年焕然”,他出场就在潘家楼行义,替一位老者还银救下闺女,简单几笔就勾勒出一位英俊潇洒、仗义疏财的少年侠客形象。原著在描述展昭对白玉堂义举暗暗称赞后,专门加了这样一段关于“侠者”的评语:真是行侠作义之人,到处随遇而安,非是他务必要拔树搜根,只因见了不平之事,他便放不下,仿佛与自己的事一般,因此才不愧那个“侠”字。

清光绪刊本《三侠五义》,为光绪九年(1883)重印本。《三侠五义》于光绪五年(1879)刊印后,迅速畅销,数年内多次重印

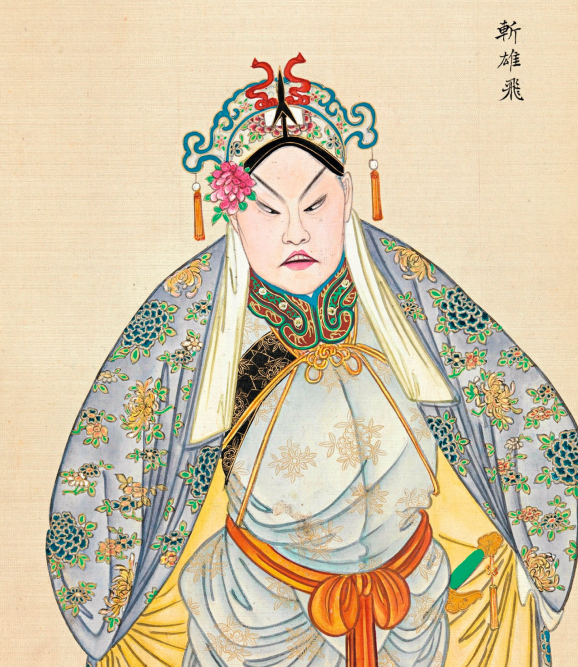

所谓“三侠”实则有四人,即北侠紫髯伯欧阳春和南侠展昭,此外丁兆兰、丁兆蕙双侠合为一侠。五义则是著名的“五鼠”——身轻如燕的钻天鼠卢方、善挖地雷的彻地鼠韩璋、铁臂神拳的穿山鼠徐庆、智谋不凡的翻江鼠蒋平、文武双全的锦毛鼠白玉堂。“包公案”的主角不应该是包拯包青天吗?怎么成江湖人士的天下了?其实这恰恰是《三侠五义》最引人入胜之处,在这部作品里,数百年来流传的各种包公故事成了作者的素材甚至是背景板。他真正用心构造的,是一个恩仇千里迢递,满目刀光剑影的武侠世界。自元杂剧始,包拯就以铁面无私、明察秋毫、为民请命的清官形象出现在各种艺术作品中,而乘着公案小说发展日趋兴盛的青云,包公这么具有影响力的人物自然也成为小说创作者的必选IP。公案小说发展到明代,呈现出繁荣局面,最突出的标志是出现一批公案小说集,迄今流传在世的版本中,诸如《包龙图判百家公案》 《包龙图公案词话》等作品皆以包拯作为主角来处理各类大大小小的案子。但《三侠五义》里用很大篇幅塑造的侠士群像显然不是传统公案小说的风格,而属于古典小说的另一大流派——侠义小说。侠的源流可追溯到先秦,《韩非子·五蠹》说“儒以文乱法,侠以武犯禁”,站在法家立场,指出“侠”是凭借武力目无法纪,是扰乱社会秩序的人。这显然与后来认知的侠有很大区别,至少没有全面阐释侠者的精神,只有超脱于秩序之外这一特征还算符合。然而仅仅是“以武犯禁”的社会不稳定因素,自然不能受到后世推崇,更不会产生诸如行侠仗义、侠肝义胆这类褒义成语。所以还得看看其他家的叙述。司马迁在《史记》记载的一些生活于战国时代到西汉时期的人物,曾是“任侠”出身。何为“任”?先秦墨家经典《墨子》这样解释——“任,士损己而益所为也。”“任,为身之所恶以成人之所急。”济弱扶倾、仗义疏财,这算是道出“侠”的本质,也是侠者可贵的精神。到了西汉,司马迁成为第一位给侠者立传的人,并且在《史记·游侠列传序》给“侠”下了定义。他写道:“救人于厄,振人不赡,仁者有乎。”“今游侠,其行虽不轨于正义,然其言必信,其行必果,已诺必诚,不爱其躯,赴士之厄困,既已存亡死生矣,而不矜其能。羞伐其德。盖亦有足多者焉。”侠者,重义轻生,一诺千金,不受世俗约束又能扶弱济困。当然,列入《史记·游侠列传》的朱家、郭解、剧孟等人更像文侠;倒是《史记·刺客列传》里记录的专诸、豫让、聂政、荆轲等人更接近于后世侠义小说中塑造的江湖侠士,他们奉行“士为知己者死”的人生信条,其言必信,其行必果,生命短暂若流星,却能在青史中留下几道耀眼的血痕。最早的侠义小说雏形要追溯到汉代的《燕丹子》,取材正是战国末期燕太子丹与荆轲刺秦的故事。到魏晋时期,社会动荡以及崇道求仙思想兴起,艺术作品里侠士的形象开始丰富,不再局限于士这一阶层,而朝着平民化方向发展,甚至出现道士或女侠,这也标志着侠者精神开始向世俗社会影响,越来越多的人开始模仿这种行为。发展至唐代,唐传奇中已有相当多的侠义故事,诸如《柳氏传》 《无双传》 《聂隐娘》等等,这些作品大多创作于唐代中后期,即安史之乱后,社会秩序遭到破坏,藩镇豪强凭借权势欺男霸女,百姓苦不堪言,希望有侠士来除暴安良的心愿也在艺术作品中表现出来。侠义小说成熟于宋代,兴盛于明清,不同时期产生的作品都不免带有时代印记,反映了当时的价值观。侠往往作为黑暗的社会秩序反抗者的标志,其成分也三教九流,无所不有,这从名著《水浒传》里梁山好汉们的出身就能见一二。当然,尽管经过千年流变,但侠者本质精神依然保持着司马迁给出的定义,一脉相承。到《三侠五义》成书的晚清,侠义小说可谓汗牛充栋,但作为作品的核心精神,书中涉及侠士们行侠仗义的情节时,仍然在对“侠”的精神反复阐述。如第13回“安平镇五鼠单行义,苗家集双侠对分金”,主角之一锦毛鼠白玉堂首次登场,也是展昭与白玉堂第一次见面。作者通过展昭的视角,描写白玉堂“武生打扮,眉清目秀,少年焕然”,他出场就在潘家楼行义,替一位老者还银救下闺女,简单几笔就勾勒出一位英俊潇洒、仗义疏财的少年侠客形象。原著在描述展昭对白玉堂义举暗暗称赞后,专门加了这样一段关于“侠者”的评语:真是行侠作义之人,到处随遇而安,非是他务必要拔树搜根,只因见了不平之事,他便放不下,仿佛与自己的事一般,因此才不愧那个“侠”字。 《百幅京剧人物图·白玉堂》,清末,绢本设色,现藏美国大都会博物馆。白玉堂是 《三侠五义》 里“五义”之一的“锦毛鼠”,非常符合传统完美侠客的形象,也是这部作品塑造得最成功的人物之一

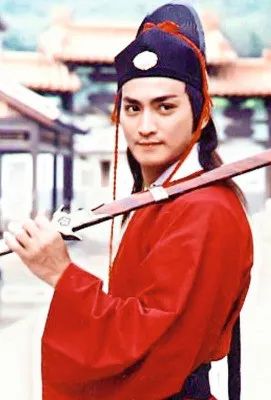

尽管有白玉堂、欧阳春、丁氏兄弟等群侠大展身手,但《三侠五义》毕竟不是一部纯粹讲江湖之事的侠义小说。前文说过,这部作品最早的蓝本是石玉昆的“包公案”,其中诸多故事也取材于过去杂剧或公案小说。但到明末清初,公案小说式微,为迎合市场,像石玉昆这类很有头脑的说书人开始将侠义故事融入传统的公案故事中,侠义与公案双题并进又有着密切的关联,保留了传统包公故事里精彩断案的故事底色,又加入展昭、白玉堂等人行侠仗义、锄强扶弱的传奇,使故事焕发新生。不过,《三侠五义》里的侠士又不同于传统的绿林好汉。在清代之前,侠作为“以武犯禁”的代表,似乎天生就与代表秩序的官府为敌,尤其是自明代以来,随着市民经济兴起,侠义小说中的侠客们带着浓厚的市井草莽色彩,他们游离于律法之外,或公开为盗,或聚啸山林,公然与朝廷作对。那些权势滔天、作威作福的官差,或是扬威乡里、欺行霸市的恶霸,百姓拿他们无可奈何,但绿林好汉、江湖侠客却可以在顷刻间取走他们的项上人头。所以听说书人讲到鲁智深打死镇关西、武松手刃张蒙方,百姓们无不拍手叫好。相比之下,有“南侠”之称的展昭与传统侠义小说里这些动辄扯起反旗的绿林好汉有很大差别。展昭,字雄飞,登场于小说第三回“金龙寺英雄初救难,隐逸村狐狸三报恩”。包拯在赴京途中的客栈里初遇展昭,只见他“武生打扮,叠暴着英雄精神,面带侠气”,年纪约20岁上下,气宇轩昂。此时展昭还是个江湖侠士,一出场就赠了一位落魄道人一锭银子,为其解难,表现出仗义疏财的侠者风范。包公非常赞赏,约展昭共饮,“二人一文一武,语言投机,不觉饮了数角”。而当夜就发生包拯在金龙寺遇险的事件,幸得展昭出手相救才化险为夷。

《百幅京剧人物图·白玉堂》,清末,绢本设色,现藏美国大都会博物馆。白玉堂是 《三侠五义》 里“五义”之一的“锦毛鼠”,非常符合传统完美侠客的形象,也是这部作品塑造得最成功的人物之一

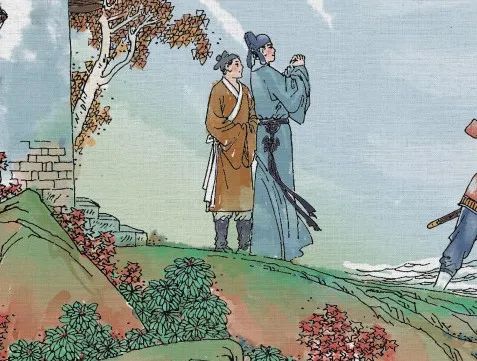

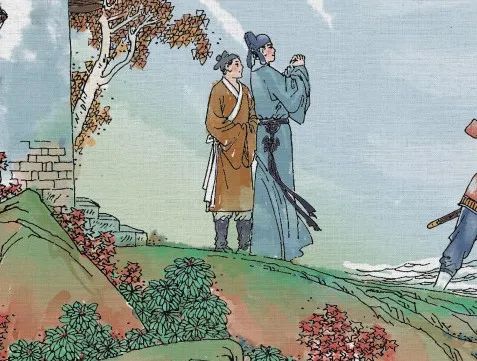

尽管有白玉堂、欧阳春、丁氏兄弟等群侠大展身手,但《三侠五义》毕竟不是一部纯粹讲江湖之事的侠义小说。前文说过,这部作品最早的蓝本是石玉昆的“包公案”,其中诸多故事也取材于过去杂剧或公案小说。但到明末清初,公案小说式微,为迎合市场,像石玉昆这类很有头脑的说书人开始将侠义故事融入传统的公案故事中,侠义与公案双题并进又有着密切的关联,保留了传统包公故事里精彩断案的故事底色,又加入展昭、白玉堂等人行侠仗义、锄强扶弱的传奇,使故事焕发新生。不过,《三侠五义》里的侠士又不同于传统的绿林好汉。在清代之前,侠作为“以武犯禁”的代表,似乎天生就与代表秩序的官府为敌,尤其是自明代以来,随着市民经济兴起,侠义小说中的侠客们带着浓厚的市井草莽色彩,他们游离于律法之外,或公开为盗,或聚啸山林,公然与朝廷作对。那些权势滔天、作威作福的官差,或是扬威乡里、欺行霸市的恶霸,百姓拿他们无可奈何,但绿林好汉、江湖侠客却可以在顷刻间取走他们的项上人头。所以听说书人讲到鲁智深打死镇关西、武松手刃张蒙方,百姓们无不拍手叫好。相比之下,有“南侠”之称的展昭与传统侠义小说里这些动辄扯起反旗的绿林好汉有很大差别。展昭,字雄飞,登场于小说第三回“金龙寺英雄初救难,隐逸村狐狸三报恩”。包拯在赴京途中的客栈里初遇展昭,只见他“武生打扮,叠暴着英雄精神,面带侠气”,年纪约20岁上下,气宇轩昂。此时展昭还是个江湖侠士,一出场就赠了一位落魄道人一锭银子,为其解难,表现出仗义疏财的侠者风范。包公非常赞赏,约展昭共饮,“二人一文一武,语言投机,不觉饮了数角”。而当夜就发生包拯在金龙寺遇险的事件,幸得展昭出手相救才化险为夷。 包拯在金龙寺遇险被困,幸得展昭出手相救。展昭杀掉恶僧,救出包拯后,二人依依话别,也埋下了日后展昭追随包拯的伏笔。出自《三侠五义连环画》,蒋太禄绘

其后,包公在土垄岗被绿林人士赵虎抢劫上山,又是展昭及时出手救了包公,而且这次,他还向包拯推荐王朝、马汉、张龙、赵虎四人。这个情节可知南侠并非浪得虚名,展昭行得正、坐得端,在江湖上也具有较强的号召力。

但相信爱看武侠小说的人都明白,在武侠世界里,侠最明显的特点就是超脱于体制之外,不受约束,而展昭却接受了“招安”。这正是清代侠义公案小说中侠者一大特征——侠义的官吏化。但另一个问题也随之而来,如果让这些快马恩仇的侠客都变成一堆官老爷,不仅看着别扭,而且无法引起社会共鸣,观众自然不会买账,怎么办呢?很快,突破口被锁定到清官身上。清官与侠士,虽然一在庙堂,一在江湖,却能从本质上找到颇多契合之处。首先,清官秉公办案,必然要与有权有势的奸佞作斗争,这与侠士路见不平的抗暴精神一致。其次,清官明察秋毫,铁面无私,其目的也是为民申冤、为国锄奸,这与侠士扶危济困的行为也是一致的。第三,清官与侠士一文一武,相互之间可以取长补短,二者都代表着帝制时代民间价值观里认同的“公平”和“正义”。创作者们索性就将清官和侠士组合,让武艺高强的侠士成为清官的守护者,携手对抗黑暗邪恶势力。这就呈现出清代侠义公案小说中侠者的第二大特征——侠士保镖化。

包拯在金龙寺遇险被困,幸得展昭出手相救。展昭杀掉恶僧,救出包拯后,二人依依话别,也埋下了日后展昭追随包拯的伏笔。出自《三侠五义连环画》,蒋太禄绘

其后,包公在土垄岗被绿林人士赵虎抢劫上山,又是展昭及时出手救了包公,而且这次,他还向包拯推荐王朝、马汉、张龙、赵虎四人。这个情节可知南侠并非浪得虚名,展昭行得正、坐得端,在江湖上也具有较强的号召力。

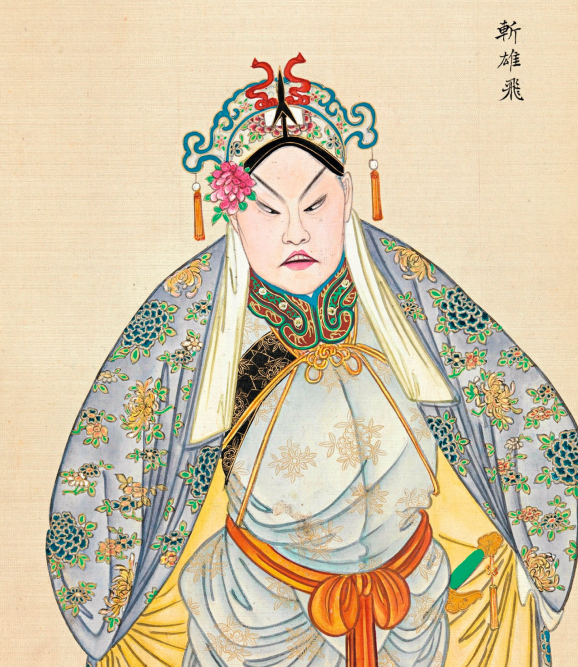

但相信爱看武侠小说的人都明白,在武侠世界里,侠最明显的特点就是超脱于体制之外,不受约束,而展昭却接受了“招安”。这正是清代侠义公案小说中侠者一大特征——侠义的官吏化。但另一个问题也随之而来,如果让这些快马恩仇的侠客都变成一堆官老爷,不仅看着别扭,而且无法引起社会共鸣,观众自然不会买账,怎么办呢?很快,突破口被锁定到清官身上。清官与侠士,虽然一在庙堂,一在江湖,却能从本质上找到颇多契合之处。首先,清官秉公办案,必然要与有权有势的奸佞作斗争,这与侠士路见不平的抗暴精神一致。其次,清官明察秋毫,铁面无私,其目的也是为民申冤、为国锄奸,这与侠士扶危济困的行为也是一致的。第三,清官与侠士一文一武,相互之间可以取长补短,二者都代表着帝制时代民间价值观里认同的“公平”和“正义”。创作者们索性就将清官和侠士组合,让武艺高强的侠士成为清官的守护者,携手对抗黑暗邪恶势力。这就呈现出清代侠义公案小说中侠者的第二大特征——侠士保镖化。 《百幅京剧人物图·斩雄飞》,清末,绢本设色,现藏美国大都会博物馆。斩雄飞实应为“展雄飞”,即展昭。他是“三侠” 里的“南侠”,后经包拯举荐,被宋仁宗御封为御前四品带刀护卫,封号“御猫”,在开封府供职,成为清官包拯的护卫

与黄天霸相比,《三侠五义》里的展昭着实要温和许多。首先,从身份上,展昭只是江湖上的名侠,没有“落草为寇”的黑历史,也没表现出任何目无法纪的行为。其次,作者早早就让展昭与包拯相识,又安排展昭几次救包拯,迅速推进展昭效命开封府的情节。第三,展昭不像黄天霸那样,要与过去江湖上的弟兄决裂,相反,在《三侠五义》里,江湖豪杰都聚集到清官包公身边,为其惩恶除奸之举保驾护航。

所以我们会发现在《三侠五义》里,不仅包拯、展昭等人清清白白,而且所有涉及宋仁宗的情节,无不在表现皇帝英明神武。那么故事的矛盾和冲突如何体现?只能是一些当权奸佞来充当了。就以《三侠五义》的故事划分来说,前半段主要讲包拯办案时铁面无私、机智果敢,得罪了当朝太师庞吉,而后在众侠士的帮助下与庞太师斗争。后半部分则将视角放在侠士们的江湖纠葛中,同时还虚构出一个皇亲国戚襄阳王作为大反派,以众侠士协助清官颜查散一起歼灭襄阳王的叛乱势力为主线。

可问题来了,如果皇帝像书中塑造的那么英明智慧、毫无瑕疵,又能重用明察秋毫的清官,连江湖侠士都诚心归附,那又怎么会出现朝中太师把持大权,社会上权贵欺压百姓的种种不公现象?这的确是清代侠义公案小说始终未能解决的逻辑问题。也难怪鲁迅颇为尖锐地指出这是“奴性”的表现,他说:“满洲入关,中国渐被压服了,连有‘侠气’的人,也不敢再起盗心,不敢指斥奸臣,不敢直接为天子效力,于是跟一个好官员或钦差大臣,给他保镳,替他捕盗,一部《施公案》,也说得很分明,还有《彭公案》 《七侠五义》之流,至今没有穷尽。他们出身清白,连先前也并无坏处,虽在钦差之下,究居平民之上,对一方面固然必须听命,对别方面还是大可逞雄,安全之度增多了,奴性也跟着加足。”

一方面,清代诸多侠义公案小说对于社会的黑暗与不公,往往塑造奸佞来作为清官对立面,回避根本的封建帝制问题,具有时代局限性。另一方面,从作品中那些揭露社会不公的情节,仍能看到作者的愤怒和期盼政治清明的愿望。例如《三侠五义》里的庞煜,仗着庞太师儿子的身份,克扣粮饷,强占民女,恶贯满盈。可他遇到刚正不阿的包拯,最终被设计擒拿问斩。还有权贵葛登云,欺压百姓,无恶不作,还自持“侯爷”身份,“谅包公也无可奈何”,竟在堂上嚣张地对所犯之事一一招认,没想到包拯请出龙头铡,让“葛贼”给这口铡刀开了张。

帝制时代,将社会上的“公道”与“正义”寄托于明君、清官、侠士,固然是普罗大众天真的幻想。但在传统封建皇权思想与文字狱的双重高压环境之下,这种清官与侠士组合的出现,又何尝不是一种自保式的抒发与呐喊。

过去,侠是秩序的破坏者,到清代小说里,他们反过来成为稳定社会秩序的人,何乐而不为?这种做法虽然一定程度迎合了统治者,却引发新的问题,既然这些江湖人士将来都是要替朝廷出力的,那么他们必须像清官那样清清白白、刚正不阿。鲁迅说清代小说里的侠士总被塑造得“出身清白,连先前也并无坏处”,可谓一针见血。回溯元明以来,小说里描写江湖侠客、绿林好汉,不仅市井气十足,而且几乎不去避讳这一阶层的匪气,如《水浒传》里开黑店的张青、孙二娘;提着板斧滥杀无辜的李逵;截江抢劫杀人越货的张横、张顺等等,换而言之,“好汉”未必都是好人。但到了清代小说里,鉴于这些侠士后来都是要给清官当保镖的,对他们此前的江湖往事,作者就要强行“洗白”,所以黄天霸虽然落草为寇,也要盗亦有道,不劫孝子节妇。

《百幅京剧人物图·斩雄飞》,清末,绢本设色,现藏美国大都会博物馆。斩雄飞实应为“展雄飞”,即展昭。他是“三侠” 里的“南侠”,后经包拯举荐,被宋仁宗御封为御前四品带刀护卫,封号“御猫”,在开封府供职,成为清官包拯的护卫

与黄天霸相比,《三侠五义》里的展昭着实要温和许多。首先,从身份上,展昭只是江湖上的名侠,没有“落草为寇”的黑历史,也没表现出任何目无法纪的行为。其次,作者早早就让展昭与包拯相识,又安排展昭几次救包拯,迅速推进展昭效命开封府的情节。第三,展昭不像黄天霸那样,要与过去江湖上的弟兄决裂,相反,在《三侠五义》里,江湖豪杰都聚集到清官包公身边,为其惩恶除奸之举保驾护航。

所以我们会发现在《三侠五义》里,不仅包拯、展昭等人清清白白,而且所有涉及宋仁宗的情节,无不在表现皇帝英明神武。那么故事的矛盾和冲突如何体现?只能是一些当权奸佞来充当了。就以《三侠五义》的故事划分来说,前半段主要讲包拯办案时铁面无私、机智果敢,得罪了当朝太师庞吉,而后在众侠士的帮助下与庞太师斗争。后半部分则将视角放在侠士们的江湖纠葛中,同时还虚构出一个皇亲国戚襄阳王作为大反派,以众侠士协助清官颜查散一起歼灭襄阳王的叛乱势力为主线。

可问题来了,如果皇帝像书中塑造的那么英明智慧、毫无瑕疵,又能重用明察秋毫的清官,连江湖侠士都诚心归附,那又怎么会出现朝中太师把持大权,社会上权贵欺压百姓的种种不公现象?这的确是清代侠义公案小说始终未能解决的逻辑问题。也难怪鲁迅颇为尖锐地指出这是“奴性”的表现,他说:“满洲入关,中国渐被压服了,连有‘侠气’的人,也不敢再起盗心,不敢指斥奸臣,不敢直接为天子效力,于是跟一个好官员或钦差大臣,给他保镳,替他捕盗,一部《施公案》,也说得很分明,还有《彭公案》 《七侠五义》之流,至今没有穷尽。他们出身清白,连先前也并无坏处,虽在钦差之下,究居平民之上,对一方面固然必须听命,对别方面还是大可逞雄,安全之度增多了,奴性也跟着加足。”

一方面,清代诸多侠义公案小说对于社会的黑暗与不公,往往塑造奸佞来作为清官对立面,回避根本的封建帝制问题,具有时代局限性。另一方面,从作品中那些揭露社会不公的情节,仍能看到作者的愤怒和期盼政治清明的愿望。例如《三侠五义》里的庞煜,仗着庞太师儿子的身份,克扣粮饷,强占民女,恶贯满盈。可他遇到刚正不阿的包拯,最终被设计擒拿问斩。还有权贵葛登云,欺压百姓,无恶不作,还自持“侯爷”身份,“谅包公也无可奈何”,竟在堂上嚣张地对所犯之事一一招认,没想到包拯请出龙头铡,让“葛贼”给这口铡刀开了张。

帝制时代,将社会上的“公道”与“正义”寄托于明君、清官、侠士,固然是普罗大众天真的幻想。但在传统封建皇权思想与文字狱的双重高压环境之下,这种清官与侠士组合的出现,又何尝不是一种自保式的抒发与呐喊。

过去,侠是秩序的破坏者,到清代小说里,他们反过来成为稳定社会秩序的人,何乐而不为?这种做法虽然一定程度迎合了统治者,却引发新的问题,既然这些江湖人士将来都是要替朝廷出力的,那么他们必须像清官那样清清白白、刚正不阿。鲁迅说清代小说里的侠士总被塑造得“出身清白,连先前也并无坏处”,可谓一针见血。回溯元明以来,小说里描写江湖侠客、绿林好汉,不仅市井气十足,而且几乎不去避讳这一阶层的匪气,如《水浒传》里开黑店的张青、孙二娘;提着板斧滥杀无辜的李逵;截江抢劫杀人越货的张横、张顺等等,换而言之,“好汉”未必都是好人。但到了清代小说里,鉴于这些侠士后来都是要给清官当保镖的,对他们此前的江湖往事,作者就要强行“洗白”,所以黄天霸虽然落草为寇,也要盗亦有道,不劫孝子节妇。 展昭在听客栈人讲述关于“五鼠”的事迹。“五鼠”分别是 :钻天鼠卢方、彻地鼠韩彰、穿山鼠徐庆、翻江鼠蒋平、锦毛鼠白玉堂。他们也是《三侠五义》里的“五义”。出自《三侠五义连环画》,蒋太禄绘

当然,小说里侠士的清白并非一蹴而就,而是经历了一个漫长的变化。恐怕很多人不知道,大名鼎鼎的南侠展昭,竟然也有“黑历史”,而且这件事发生在他成为官差之后。事情是这样的,有次展昭出差到地方办事,地方官田太守请他大吃一顿,这是当时官场习俗,倒不奇怪,可接下来,田太守让人抬着礼物送给展昭,而展大侠也欣然收下。

开封府包青天麾下的展昭在出公差期间竟公然收礼?放到现在也是一桩大新闻。可为什么此事并没有发酵?那是因为在清代就有人给展昭隐去了这桩黑材料。以上那段记载实则出自《龙图耳录》,应是石玉昆唱本的原始内容,而且这一桥段并不像刻意为之,大概就是当时官场习以为常之事,即使是讲清官故事的石三爷也没觉得有何不妥。但这个问题却被问竹主人发现了,问竹对原始唱本“删去邪说之事,改出正大之文”,说明他期望的这部作品不仅要故事精彩,而且融入自己的价值观。所以在流传最广的《三侠五义》里,展昭收礼的情节被删得一干二净,留下光明磊落、清清白白的形象。毕竟是包青天的人,当然要和包大人一样奉公守法、清正廉明。

展昭在听客栈人讲述关于“五鼠”的事迹。“五鼠”分别是 :钻天鼠卢方、彻地鼠韩彰、穿山鼠徐庆、翻江鼠蒋平、锦毛鼠白玉堂。他们也是《三侠五义》里的“五义”。出自《三侠五义连环画》,蒋太禄绘

当然,小说里侠士的清白并非一蹴而就,而是经历了一个漫长的变化。恐怕很多人不知道,大名鼎鼎的南侠展昭,竟然也有“黑历史”,而且这件事发生在他成为官差之后。事情是这样的,有次展昭出差到地方办事,地方官田太守请他大吃一顿,这是当时官场习俗,倒不奇怪,可接下来,田太守让人抬着礼物送给展昭,而展大侠也欣然收下。

开封府包青天麾下的展昭在出公差期间竟公然收礼?放到现在也是一桩大新闻。可为什么此事并没有发酵?那是因为在清代就有人给展昭隐去了这桩黑材料。以上那段记载实则出自《龙图耳录》,应是石玉昆唱本的原始内容,而且这一桥段并不像刻意为之,大概就是当时官场习以为常之事,即使是讲清官故事的石三爷也没觉得有何不妥。但这个问题却被问竹主人发现了,问竹对原始唱本“删去邪说之事,改出正大之文”,说明他期望的这部作品不仅要故事精彩,而且融入自己的价值观。所以在流传最广的《三侠五义》里,展昭收礼的情节被删得一干二净,留下光明磊落、清清白白的形象。毕竟是包青天的人,当然要和包大人一样奉公守法、清正廉明。

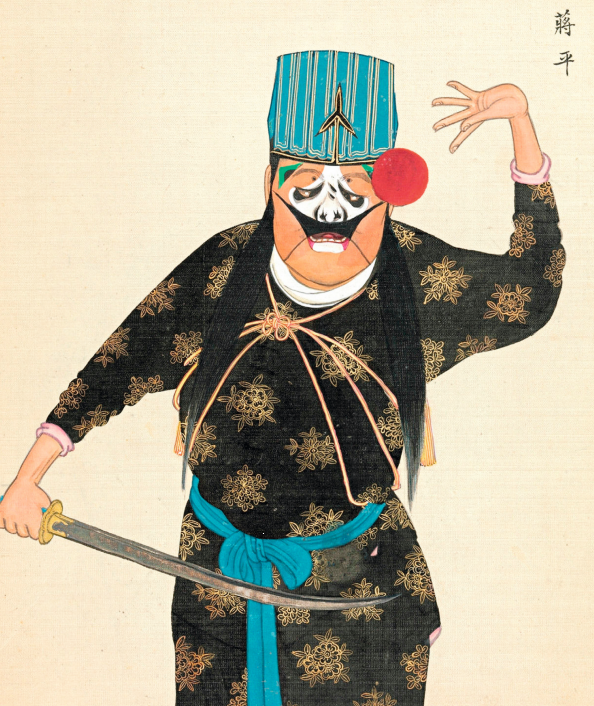

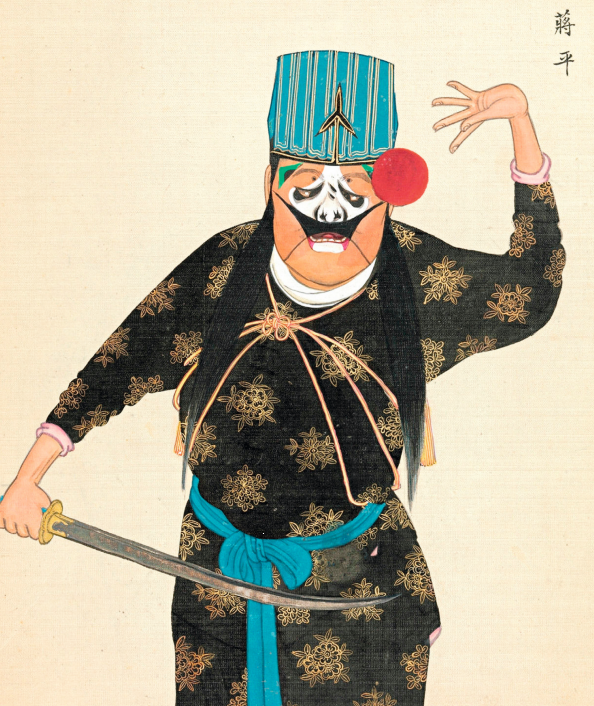

《百幅京剧人物图·蒋平》,清末,绢本设色,现藏美国大都会博物馆。蒋平是“五义”之一,排行第四,绰号“翻江鼠”,身材瘦小,面黄肌瘦,形如病夫,为人机巧伶便,智谋甚好,且修养好,能屈能伸

相比南侠展昭,《三侠五义》将白玉堂塑造得更接近完美侠士的形象。白玉堂相貌英俊、年少有为,早年与贫寒书生颜查散结为兄弟后,侠肝义胆,为其鸣冤,多方相助。他又心高气傲,曾因败给北侠欧阳春而打算自寻短见;听闻展昭受封“御猫”,觉得自己被压一头,就非去京城与展昭较个高低。同时,他还黑白分明,心怀正义,当太监郭安准备毒杀忠臣陈林的阴谋被他撞破后,他当场将其格杀,没有半点拖泥带水,颇有“十步杀一人,千里不留行。事了拂衣去,深藏身与名”的古时义士风范。白玉堂有傲骨、有智慧、有棱角、有情义,无疑是《三侠五义》塑造得最为立体的人物之一。但即使如此超凡脱俗的侠士,原著在叙述完“五鼠闹东京”这段精彩故事后,还是让白玉堂受封御前四品带刀护卫,成为官侠。

侠士与清官结合,公案与侠义合流,决定了侠义公案小说里侠士官吏化和保镖化这两大趋势,一定程度上也在迎合统治者:一方面侠士辅佐清官铲除奸佞,是为国家铲除蛀虫,龙椅上的帝王自然也是受益者;另一方面,将侠士纳入体制,也扩大了宗法社会卫道士的队伍,有利于巩固他们统治。所以在《三侠五义》里,宋仁宗看见蒋平表演后,会情不自禁说:“朕看尔等技艺超群,豪侠尚义。国家总以鼓励人才为重,朕欲加封你等职衔,以后也令有本领的各怀向上之心。”

这也反映了当时民间对统治者天真的幻想。《三侠五义》盛行于清光绪年间,时局动荡不安,尤其在甲午战争后,民族矛盾尖锐,加上北方连年水旱灾难的影响,最终引发义和团运动。当时这场民间运动以“扶清灭洋”为旗帜,一来规避风险,二来也期待统治者能觉得“民气可用”而加以支持。然而,慈禧可不是小说里的宋仁宗,当义和团已毫无利用价值并已成为负资产时,清廷就毫不犹豫地向他们举起屠刀。

看来,清官与侠士的协奏曲终究只是帝制时代老百姓的一个美好愿望。

本文摘编自《国家人文历史》2022年12月下,原标题为《包公与展昭 江湖与庙堂<三侠五义>:清官与侠士的协奏曲》,有删节,本文系“国家人文历史”独家稿件,欢迎读者转发朋友圈。

《百幅京剧人物图·蒋平》,清末,绢本设色,现藏美国大都会博物馆。蒋平是“五义”之一,排行第四,绰号“翻江鼠”,身材瘦小,面黄肌瘦,形如病夫,为人机巧伶便,智谋甚好,且修养好,能屈能伸

相比南侠展昭,《三侠五义》将白玉堂塑造得更接近完美侠士的形象。白玉堂相貌英俊、年少有为,早年与贫寒书生颜查散结为兄弟后,侠肝义胆,为其鸣冤,多方相助。他又心高气傲,曾因败给北侠欧阳春而打算自寻短见;听闻展昭受封“御猫”,觉得自己被压一头,就非去京城与展昭较个高低。同时,他还黑白分明,心怀正义,当太监郭安准备毒杀忠臣陈林的阴谋被他撞破后,他当场将其格杀,没有半点拖泥带水,颇有“十步杀一人,千里不留行。事了拂衣去,深藏身与名”的古时义士风范。白玉堂有傲骨、有智慧、有棱角、有情义,无疑是《三侠五义》塑造得最为立体的人物之一。但即使如此超凡脱俗的侠士,原著在叙述完“五鼠闹东京”这段精彩故事后,还是让白玉堂受封御前四品带刀护卫,成为官侠。

侠士与清官结合,公案与侠义合流,决定了侠义公案小说里侠士官吏化和保镖化这两大趋势,一定程度上也在迎合统治者:一方面侠士辅佐清官铲除奸佞,是为国家铲除蛀虫,龙椅上的帝王自然也是受益者;另一方面,将侠士纳入体制,也扩大了宗法社会卫道士的队伍,有利于巩固他们统治。所以在《三侠五义》里,宋仁宗看见蒋平表演后,会情不自禁说:“朕看尔等技艺超群,豪侠尚义。国家总以鼓励人才为重,朕欲加封你等职衔,以后也令有本领的各怀向上之心。”

这也反映了当时民间对统治者天真的幻想。《三侠五义》盛行于清光绪年间,时局动荡不安,尤其在甲午战争后,民族矛盾尖锐,加上北方连年水旱灾难的影响,最终引发义和团运动。当时这场民间运动以“扶清灭洋”为旗帜,一来规避风险,二来也期待统治者能觉得“民气可用”而加以支持。然而,慈禧可不是小说里的宋仁宗,当义和团已毫无利用价值并已成为负资产时,清廷就毫不犹豫地向他们举起屠刀。

看来,清官与侠士的协奏曲终究只是帝制时代老百姓的一个美好愿望。

本文摘编自《国家人文历史》2022年12月下,原标题为《包公与展昭 江湖与庙堂<三侠五义>:清官与侠士的协奏曲》,有删节,本文系“国家人文历史”独家稿件,欢迎读者转发朋友圈。 本站内容收集整理于网络,多标有原文出处,本站仅提供信息存储空间服务。如若转载,请注明出处。

1993版电视剧《包青天》中的展昭(何家劲饰)。这一人物出自小说《三侠五义》

这些精彩故事能得以流传,多亏听众里的“铁粉”,他们将石氏口述记录下来,整理成《龙图耳录》一书,把说唱文学改为章回体小说,使其能得以留存并继续传播,而这个版本的情节基本无增添,应该较接近石玉昆原版唱本。

从《龙图耳录》到后来广为人知的《三侠五义》成书,还经历数十年辗转打磨,最终,《侠义忠烈传》问世,当然,它还有个更广为人知的书名——《三侠五义》。这部小说一经问世即畅销京城,其受众辐射到各阶层,其中包括许多朝中大员。曾在道光时期担任过翰林院编修,晚年又潜心研究学术的俞樾也很喜欢这部作品。到光绪十五年(1889),俞樾索性自己操刀校阅,“援据正史,订正俗说”,更名为《七侠五义》再行出版。这个版本除了第一回是俞樾重新撰写之外,其他内容基本与《三侠五义》相同。至于该书畅销的数年之内,市面上又出现的《小五义》 《续小五义》等著作,都属于借着热度由其他作者撰写的续书,但它流传最广的书名还是《三侠五义》。

1993版电视剧《包青天》中的展昭(何家劲饰)。这一人物出自小说《三侠五义》

这些精彩故事能得以流传,多亏听众里的“铁粉”,他们将石氏口述记录下来,整理成《龙图耳录》一书,把说唱文学改为章回体小说,使其能得以留存并继续传播,而这个版本的情节基本无增添,应该较接近石玉昆原版唱本。

从《龙图耳录》到后来广为人知的《三侠五义》成书,还经历数十年辗转打磨,最终,《侠义忠烈传》问世,当然,它还有个更广为人知的书名——《三侠五义》。这部小说一经问世即畅销京城,其受众辐射到各阶层,其中包括许多朝中大员。曾在道光时期担任过翰林院编修,晚年又潜心研究学术的俞樾也很喜欢这部作品。到光绪十五年(1889),俞樾索性自己操刀校阅,“援据正史,订正俗说”,更名为《七侠五义》再行出版。这个版本除了第一回是俞樾重新撰写之外,其他内容基本与《三侠五义》相同。至于该书畅销的数年之内,市面上又出现的《小五义》 《续小五义》等著作,都属于借着热度由其他作者撰写的续书,但它流传最广的书名还是《三侠五义》。

清光绪刊本《三侠五义》,为光绪九年(1883)重印本。《三侠五义》于光绪五年(1879)刊印后,迅速畅销,数年内多次重印

清光绪刊本《三侠五义》,为光绪九年(1883)重印本。《三侠五义》于光绪五年(1879)刊印后,迅速畅销,数年内多次重印

《百幅京剧人物图·白玉堂》,清末,绢本设色,现藏美国大都会博物馆。白玉堂是 《三侠五义》 里“五义”之一的“锦毛鼠”,非常符合传统完美侠客的形象,也是这部作品塑造得最成功的人物之一

《百幅京剧人物图·白玉堂》,清末,绢本设色,现藏美国大都会博物馆。白玉堂是 《三侠五义》 里“五义”之一的“锦毛鼠”,非常符合传统完美侠客的形象,也是这部作品塑造得最成功的人物之一

包拯在金龙寺遇险被困,幸得展昭出手相救。展昭杀掉恶僧,救出包拯后,二人依依话别,也埋下了日后展昭追随包拯的伏笔。出自《三侠五义连环画》,蒋太禄绘

其后,包公在土垄岗被绿林人士赵虎抢劫上山,又是展昭及时出手救了包公,而且这次,他还向包拯推荐王朝、马汉、张龙、赵虎四人。这个情节可知南侠并非浪得虚名,展昭行得正、坐得端,在江湖上也具有较强的号召力。

包拯在金龙寺遇险被困,幸得展昭出手相救。展昭杀掉恶僧,救出包拯后,二人依依话别,也埋下了日后展昭追随包拯的伏笔。出自《三侠五义连环画》,蒋太禄绘

其后,包公在土垄岗被绿林人士赵虎抢劫上山,又是展昭及时出手救了包公,而且这次,他还向包拯推荐王朝、马汉、张龙、赵虎四人。这个情节可知南侠并非浪得虚名,展昭行得正、坐得端,在江湖上也具有较强的号召力。

《百幅京剧人物图·斩雄飞》,清末,绢本设色,现藏美国大都会博物馆。斩雄飞实应为“展雄飞”,即展昭。他是“三侠” 里的“南侠”,后经包拯举荐,被宋仁宗御封为御前四品带刀护卫,封号“御猫”,在开封府供职,成为清官包拯的护卫

与黄天霸相比,《三侠五义》里的展昭着实要温和许多。首先,从身份上,展昭只是江湖上的名侠,没有“落草为寇”的黑历史,也没表现出任何目无法纪的行为。其次,作者早早就让展昭与包拯相识,又安排展昭几次救包拯,迅速推进展昭效命开封府的情节。第三,展昭不像黄天霸那样,要与过去江湖上的弟兄决裂,相反,在《三侠五义》里,江湖豪杰都聚集到清官包公身边,为其惩恶除奸之举保驾护航。

所以我们会发现在《三侠五义》里,不仅包拯、展昭等人清清白白,而且所有涉及宋仁宗的情节,无不在表现皇帝英明神武。那么故事的矛盾和冲突如何体现?只能是一些当权奸佞来充当了。就以《三侠五义》的故事划分来说,前半段主要讲包拯办案时铁面无私、机智果敢,得罪了当朝太师庞吉,而后在众侠士的帮助下与庞太师斗争。后半部分则将视角放在侠士们的江湖纠葛中,同时还虚构出一个皇亲国戚襄阳王作为大反派,以众侠士协助清官颜查散一起歼灭襄阳王的叛乱势力为主线。

可问题来了,如果皇帝像书中塑造的那么英明智慧、毫无瑕疵,又能重用明察秋毫的清官,连江湖侠士都诚心归附,那又怎么会出现朝中太师把持大权,社会上权贵欺压百姓的种种不公现象?这的确是清代侠义公案小说始终未能解决的逻辑问题。也难怪鲁迅颇为尖锐地指出这是“奴性”的表现,他说:“满洲入关,中国渐被压服了,连有‘侠气’的人,也不敢再起盗心,不敢指斥奸臣,不敢直接为天子效力,于是跟一个好官员或钦差大臣,给他保镳,替他捕盗,一部《施公案》,也说得很分明,还有《彭公案》 《七侠五义》之流,至今没有穷尽。他们出身清白,连先前也并无坏处,虽在钦差之下,究居平民之上,对一方面固然必须听命,对别方面还是大可逞雄,安全之度增多了,奴性也跟着加足。”

一方面,清代诸多侠义公案小说对于社会的黑暗与不公,往往塑造奸佞来作为清官对立面,回避根本的封建帝制问题,具有时代局限性。另一方面,从作品中那些揭露社会不公的情节,仍能看到作者的愤怒和期盼政治清明的愿望。例如《三侠五义》里的庞煜,仗着庞太师儿子的身份,克扣粮饷,强占民女,恶贯满盈。可他遇到刚正不阿的包拯,最终被设计擒拿问斩。还有权贵葛登云,欺压百姓,无恶不作,还自持“侯爷”身份,“谅包公也无可奈何”,竟在堂上嚣张地对所犯之事一一招认,没想到包拯请出龙头铡,让“葛贼”给这口铡刀开了张。

帝制时代,将社会上的“公道”与“正义”寄托于明君、清官、侠士,固然是普罗大众天真的幻想。但在传统封建皇权思想与文字狱的双重高压环境之下,这种清官与侠士组合的出现,又何尝不是一种自保式的抒发与呐喊。

《百幅京剧人物图·斩雄飞》,清末,绢本设色,现藏美国大都会博物馆。斩雄飞实应为“展雄飞”,即展昭。他是“三侠” 里的“南侠”,后经包拯举荐,被宋仁宗御封为御前四品带刀护卫,封号“御猫”,在开封府供职,成为清官包拯的护卫

与黄天霸相比,《三侠五义》里的展昭着实要温和许多。首先,从身份上,展昭只是江湖上的名侠,没有“落草为寇”的黑历史,也没表现出任何目无法纪的行为。其次,作者早早就让展昭与包拯相识,又安排展昭几次救包拯,迅速推进展昭效命开封府的情节。第三,展昭不像黄天霸那样,要与过去江湖上的弟兄决裂,相反,在《三侠五义》里,江湖豪杰都聚集到清官包公身边,为其惩恶除奸之举保驾护航。

所以我们会发现在《三侠五义》里,不仅包拯、展昭等人清清白白,而且所有涉及宋仁宗的情节,无不在表现皇帝英明神武。那么故事的矛盾和冲突如何体现?只能是一些当权奸佞来充当了。就以《三侠五义》的故事划分来说,前半段主要讲包拯办案时铁面无私、机智果敢,得罪了当朝太师庞吉,而后在众侠士的帮助下与庞太师斗争。后半部分则将视角放在侠士们的江湖纠葛中,同时还虚构出一个皇亲国戚襄阳王作为大反派,以众侠士协助清官颜查散一起歼灭襄阳王的叛乱势力为主线。

可问题来了,如果皇帝像书中塑造的那么英明智慧、毫无瑕疵,又能重用明察秋毫的清官,连江湖侠士都诚心归附,那又怎么会出现朝中太师把持大权,社会上权贵欺压百姓的种种不公现象?这的确是清代侠义公案小说始终未能解决的逻辑问题。也难怪鲁迅颇为尖锐地指出这是“奴性”的表现,他说:“满洲入关,中国渐被压服了,连有‘侠气’的人,也不敢再起盗心,不敢指斥奸臣,不敢直接为天子效力,于是跟一个好官员或钦差大臣,给他保镳,替他捕盗,一部《施公案》,也说得很分明,还有《彭公案》 《七侠五义》之流,至今没有穷尽。他们出身清白,连先前也并无坏处,虽在钦差之下,究居平民之上,对一方面固然必须听命,对别方面还是大可逞雄,安全之度增多了,奴性也跟着加足。”

一方面,清代诸多侠义公案小说对于社会的黑暗与不公,往往塑造奸佞来作为清官对立面,回避根本的封建帝制问题,具有时代局限性。另一方面,从作品中那些揭露社会不公的情节,仍能看到作者的愤怒和期盼政治清明的愿望。例如《三侠五义》里的庞煜,仗着庞太师儿子的身份,克扣粮饷,强占民女,恶贯满盈。可他遇到刚正不阿的包拯,最终被设计擒拿问斩。还有权贵葛登云,欺压百姓,无恶不作,还自持“侯爷”身份,“谅包公也无可奈何”,竟在堂上嚣张地对所犯之事一一招认,没想到包拯请出龙头铡,让“葛贼”给这口铡刀开了张。

帝制时代,将社会上的“公道”与“正义”寄托于明君、清官、侠士,固然是普罗大众天真的幻想。但在传统封建皇权思想与文字狱的双重高压环境之下,这种清官与侠士组合的出现,又何尝不是一种自保式的抒发与呐喊。

展昭在听客栈人讲述关于“五鼠”的事迹。“五鼠”分别是 :钻天鼠卢方、彻地鼠韩彰、穿山鼠徐庆、翻江鼠蒋平、锦毛鼠白玉堂。他们也是《三侠五义》里的“五义”。出自《三侠五义连环画》,蒋太禄绘

当然,小说里侠士的清白并非一蹴而就,而是经历了一个漫长的变化。恐怕很多人不知道,大名鼎鼎的南侠展昭,竟然也有“黑历史”,而且这件事发生在他成为官差之后。事情是这样的,有次展昭出差到地方办事,地方官田太守请他大吃一顿,这是当时官场习俗,倒不奇怪,可接下来,田太守让人抬着礼物送给展昭,而展大侠也欣然收下。

开封府包青天麾下的展昭在出公差期间竟公然收礼?放到现在也是一桩大新闻。可为什么此事并没有发酵?那是因为在清代就有人给展昭隐去了这桩黑材料。以上那段记载实则出自《龙图耳录》,应是石玉昆唱本的原始内容,而且这一桥段并不像刻意为之,大概就是当时官场习以为常之事,即使是讲清官故事的石三爷也没觉得有何不妥。但这个问题却被问竹主人发现了,问竹对原始唱本“删去邪说之事,改出正大之文”,说明他期望的这部作品不仅要故事精彩,而且融入自己的价值观。所以在流传最广的《三侠五义》里,展昭收礼的情节被删得一干二净,留下光明磊落、清清白白的形象。毕竟是包青天的人,当然要和包大人一样奉公守法、清正廉明。

展昭在听客栈人讲述关于“五鼠”的事迹。“五鼠”分别是 :钻天鼠卢方、彻地鼠韩彰、穿山鼠徐庆、翻江鼠蒋平、锦毛鼠白玉堂。他们也是《三侠五义》里的“五义”。出自《三侠五义连环画》,蒋太禄绘

当然,小说里侠士的清白并非一蹴而就,而是经历了一个漫长的变化。恐怕很多人不知道,大名鼎鼎的南侠展昭,竟然也有“黑历史”,而且这件事发生在他成为官差之后。事情是这样的,有次展昭出差到地方办事,地方官田太守请他大吃一顿,这是当时官场习俗,倒不奇怪,可接下来,田太守让人抬着礼物送给展昭,而展大侠也欣然收下。

开封府包青天麾下的展昭在出公差期间竟公然收礼?放到现在也是一桩大新闻。可为什么此事并没有发酵?那是因为在清代就有人给展昭隐去了这桩黑材料。以上那段记载实则出自《龙图耳录》,应是石玉昆唱本的原始内容,而且这一桥段并不像刻意为之,大概就是当时官场习以为常之事,即使是讲清官故事的石三爷也没觉得有何不妥。但这个问题却被问竹主人发现了,问竹对原始唱本“删去邪说之事,改出正大之文”,说明他期望的这部作品不仅要故事精彩,而且融入自己的价值观。所以在流传最广的《三侠五义》里,展昭收礼的情节被删得一干二净,留下光明磊落、清清白白的形象。毕竟是包青天的人,当然要和包大人一样奉公守法、清正廉明。

《百幅京剧人物图·蒋平》,清末,绢本设色,现藏美国大都会博物馆。蒋平是“五义”之一,排行第四,绰号“翻江鼠”,身材瘦小,面黄肌瘦,形如病夫,为人机巧伶便,智谋甚好,且修养好,能屈能伸

相比南侠展昭,《三侠五义》将白玉堂塑造得更接近完美侠士的形象。白玉堂相貌英俊、年少有为,早年与贫寒书生颜查散结为兄弟后,侠肝义胆,为其鸣冤,多方相助。他又心高气傲,曾因败给北侠欧阳春而打算自寻短见;听闻展昭受封“御猫”,觉得自己被压一头,就非去京城与展昭较个高低。同时,他还黑白分明,心怀正义,当太监郭安准备毒杀忠臣陈林的阴谋被他撞破后,他当场将其格杀,没有半点拖泥带水,颇有“十步杀一人,千里不留行。事了拂衣去,深藏身与名”的古时义士风范。白玉堂有傲骨、有智慧、有棱角、有情义,无疑是《三侠五义》塑造得最为立体的人物之一。但即使如此超凡脱俗的侠士,原著在叙述完“五鼠闹东京”这段精彩故事后,还是让白玉堂受封御前四品带刀护卫,成为官侠。

侠士与清官结合,公案与侠义合流,决定了侠义公案小说里侠士官吏化和保镖化这两大趋势,一定程度上也在迎合统治者:一方面侠士辅佐清官铲除奸佞,是为国家铲除蛀虫,龙椅上的帝王自然也是受益者;另一方面,将侠士纳入体制,也扩大了宗法社会卫道士的队伍,有利于巩固他们统治。所以在《三侠五义》里,宋仁宗看见蒋平表演后,会情不自禁说:“朕看尔等技艺超群,豪侠尚义。国家总以鼓励人才为重,朕欲加封你等职衔,以后也令有本领的各怀向上之心。”

这也反映了当时民间对统治者天真的幻想。《三侠五义》盛行于清光绪年间,时局动荡不安,尤其在甲午战争后,民族矛盾尖锐,加上北方连年水旱灾难的影响,最终引发义和团运动。当时这场民间运动以“扶清灭洋”为旗帜,一来规避风险,二来也期待统治者能觉得“民气可用”而加以支持。然而,慈禧可不是小说里的宋仁宗,当义和团已毫无利用价值并已成为负资产时,清廷就毫不犹豫地向他们举起屠刀。

看来,清官与侠士的协奏曲终究只是帝制时代老百姓的一个美好愿望。

本文摘编自《国家人文历史》2022年12月下,原标题为《包公与展昭 江湖与庙堂<三侠五义>:清官与侠士的协奏曲》,有删节,本文系“国家人文历史”独家稿件,欢迎读者转发朋友圈。

《百幅京剧人物图·蒋平》,清末,绢本设色,现藏美国大都会博物馆。蒋平是“五义”之一,排行第四,绰号“翻江鼠”,身材瘦小,面黄肌瘦,形如病夫,为人机巧伶便,智谋甚好,且修养好,能屈能伸

相比南侠展昭,《三侠五义》将白玉堂塑造得更接近完美侠士的形象。白玉堂相貌英俊、年少有为,早年与贫寒书生颜查散结为兄弟后,侠肝义胆,为其鸣冤,多方相助。他又心高气傲,曾因败给北侠欧阳春而打算自寻短见;听闻展昭受封“御猫”,觉得自己被压一头,就非去京城与展昭较个高低。同时,他还黑白分明,心怀正义,当太监郭安准备毒杀忠臣陈林的阴谋被他撞破后,他当场将其格杀,没有半点拖泥带水,颇有“十步杀一人,千里不留行。事了拂衣去,深藏身与名”的古时义士风范。白玉堂有傲骨、有智慧、有棱角、有情义,无疑是《三侠五义》塑造得最为立体的人物之一。但即使如此超凡脱俗的侠士,原著在叙述完“五鼠闹东京”这段精彩故事后,还是让白玉堂受封御前四品带刀护卫,成为官侠。

侠士与清官结合,公案与侠义合流,决定了侠义公案小说里侠士官吏化和保镖化这两大趋势,一定程度上也在迎合统治者:一方面侠士辅佐清官铲除奸佞,是为国家铲除蛀虫,龙椅上的帝王自然也是受益者;另一方面,将侠士纳入体制,也扩大了宗法社会卫道士的队伍,有利于巩固他们统治。所以在《三侠五义》里,宋仁宗看见蒋平表演后,会情不自禁说:“朕看尔等技艺超群,豪侠尚义。国家总以鼓励人才为重,朕欲加封你等职衔,以后也令有本领的各怀向上之心。”

这也反映了当时民间对统治者天真的幻想。《三侠五义》盛行于清光绪年间,时局动荡不安,尤其在甲午战争后,民族矛盾尖锐,加上北方连年水旱灾难的影响,最终引发义和团运动。当时这场民间运动以“扶清灭洋”为旗帜,一来规避风险,二来也期待统治者能觉得“民气可用”而加以支持。然而,慈禧可不是小说里的宋仁宗,当义和团已毫无利用价值并已成为负资产时,清廷就毫不犹豫地向他们举起屠刀。

看来,清官与侠士的协奏曲终究只是帝制时代老百姓的一个美好愿望。

本文摘编自《国家人文历史》2022年12月下,原标题为《包公与展昭 江湖与庙堂<三侠五义>:清官与侠士的协奏曲》,有删节,本文系“国家人文历史”独家稿件,欢迎读者转发朋友圈。