榆林镇的形成

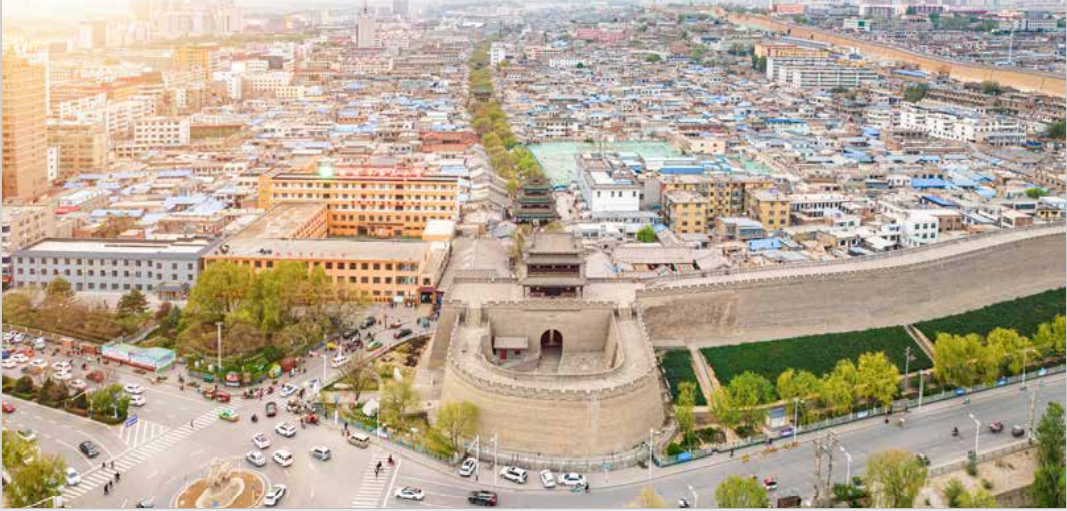

陕西省榆林市古城城墙镇远门。明初,陕北延续元朝重心靠南的治理格局,在延安设绥德卫,但随着军事压力增大,又在延安以北的榆林设榆林卫,修筑城堡并逐渐形成完整的防御体系,延绥镇治也移至榆林。

成化七年,延绥巡抚余子俊经过沿边实地调研,发现:

“三边惟延、庆地平易,利驰突。寇屡入犯,获边人为导,径入河套屯牧。自是寇顾居内,我反屯外。”

形势非常严峻。他提出对策,要在沿边筑墙置堡,做到“绵引相接,以成边墙”。这一建议被朝廷以陕西民生凋敝为由拒绝。余子俊再次上奏,将修建边墙的意义再三强调,说这是一项一劳永逸的工程,只需要动员5万民众即可完成。这一次的建议被朝廷以边境土地平坦、浮沙多、工程难度大为由拒绝。成化八年,余子俊再次上奏朝廷,这次获得兵部支持,兵部的意见为“众议既协,宜令及时修筑兴举”。

余子俊在这一年多里做了充分的准备。在朝廷批准边墙工程后,他花费三个月的时间,就完成修筑东起清水营(今陕西省榆林市府谷县西北),西至定边营延至花马池(今宁夏回族自治区盐池县西),全长1700余里的长城。同时,在沿线增设大城堡11个、墩台15座、小墩78座、崖寨工事890个,并且在榆林城北面建成橐驼城。

陕西省榆林市古城城墙镇远门。明初,陕北延续元朝重心靠南的治理格局,在延安设绥德卫,但随着军事压力增大,又在延安以北的榆林设榆林卫,修筑城堡并逐渐形成完整的防御体系,延绥镇治也移至榆林。

成化七年,延绥巡抚余子俊经过沿边实地调研,发现:

“三边惟延、庆地平易,利驰突。寇屡入犯,获边人为导,径入河套屯牧。自是寇顾居内,我反屯外。”

形势非常严峻。他提出对策,要在沿边筑墙置堡,做到“绵引相接,以成边墙”。这一建议被朝廷以陕西民生凋敝为由拒绝。余子俊再次上奏,将修建边墙的意义再三强调,说这是一项一劳永逸的工程,只需要动员5万民众即可完成。这一次的建议被朝廷以边境土地平坦、浮沙多、工程难度大为由拒绝。成化八年,余子俊再次上奏朝廷,这次获得兵部支持,兵部的意见为“众议既协,宜令及时修筑兴举”。

余子俊在这一年多里做了充分的准备。在朝廷批准边墙工程后,他花费三个月的时间,就完成修筑东起清水营(今陕西省榆林市府谷县西北),西至定边营延至花马池(今宁夏回族自治区盐池县西),全长1700余里的长城。同时,在沿线增设大城堡11个、墩台15座、小墩78座、崖寨工事890个,并且在榆林城北面建成橐驼城。

明长城“五里墩”墩台,位于陕西省榆林市定边县。明成化七年,延绥巡抚余子俊经过沿边实地调研,提出沿边筑墙置堡,做到“绵引相接,以成边墙”。该 墩台就建在明长城沿线,处于高地,起到瞭望哨和报警作用

这项工程有两个结果,一是榆林城成为整个防御体系的节点;二是榆林段长城成为九边的标准,后来各边边墙体系就参照的榆林镇。考虑到由于绥德位置靠南,边境有警往往应援不及,而榆林成为防御体系节点,使延绥镇治徙至榆林顺理成章。成化九年,余子俊将延绥镇治移至榆林,后来也就有了榆林镇的说法,陕西北部的重心到了榆林。在后来的多年里,这里一直是北部边疆冲突最激烈的地方,因此培养了一批优秀的将领,故有“榆林出将”的说法。

在沿边工程修筑的同时,道路体系也在完善,主要有两部分:一是长城边堡之间的干道完成,方便沿边军需物资的发放和兵力调度,史载“运粮者循边墙而行,骡驮车运,昼夜不绝”;二是榆林卫到西安府的驿路,共18站,通过这条线路,关中物资可以源源不断地运输到边疆。从榆林到西安跨区域的道路修建,很难是地方政府的主动行为,至少是为了重大军事行动或者出于沿边安全考虑的中枢决策。

明长城“五里墩”墩台,位于陕西省榆林市定边县。明成化七年,延绥巡抚余子俊经过沿边实地调研,提出沿边筑墙置堡,做到“绵引相接,以成边墙”。该 墩台就建在明长城沿线,处于高地,起到瞭望哨和报警作用

这项工程有两个结果,一是榆林城成为整个防御体系的节点;二是榆林段长城成为九边的标准,后来各边边墙体系就参照的榆林镇。考虑到由于绥德位置靠南,边境有警往往应援不及,而榆林成为防御体系节点,使延绥镇治徙至榆林顺理成章。成化九年,余子俊将延绥镇治移至榆林,后来也就有了榆林镇的说法,陕西北部的重心到了榆林。在后来的多年里,这里一直是北部边疆冲突最激烈的地方,因此培养了一批优秀的将领,故有“榆林出将”的说法。

在沿边工程修筑的同时,道路体系也在完善,主要有两部分:一是长城边堡之间的干道完成,方便沿边军需物资的发放和兵力调度,史载“运粮者循边墙而行,骡驮车运,昼夜不绝”;二是榆林卫到西安府的驿路,共18站,通过这条线路,关中物资可以源源不断地运输到边疆。从榆林到西安跨区域的道路修建,很难是地方政府的主动行为,至少是为了重大军事行动或者出于沿边安全考虑的中枢决策。

旷日持久的争论

明长城龙洲堡遗址,位于陕西省榆林市靖边县境内。榆林因地处陕西内蒙古交汇的前沿,因此曾建有大量长城寨堡

如果说修筑边墙是在中央批准后,地方协调动员人力、物力完成就行。那大兵出塞就复杂多了,需要兵部从甘肃、宁夏、宣府、大同、陕西腹地调兵;户部从中央银库、各地仓储调运物资;工部需要制造数以万计的武器和甲胄;沿边军镇既要配合调兵,也要守土有责,进入战备状态;附近省份陕西、山西要动员民众运输;决策层需要认认真真选将定帅;至于选择出兵时机、战败后果等都考虑进去,那工程就更复杂了。

在这一过程中,意见分歧非常大是很正常的,问题就又回到能不能出兵?风险偏好、任职经历、业务压力的不同,让不同官员在对待河套的问题上,有近乎截然相反的观点。

对于兵部负责人与前线武将而言,守静制动,等着敌人上门,边关迟早会出事,出了事他们就是责任人,轻则撤职(兵部)、重则斩首(边将),而主动出击收复河套建立功勋,却可以加官晋爵。同时,武将对军事业务的熟悉,也使得他们并没有那么恐惧战争,再者,战斗总会增加武将的权限和财富。对于户部和文官出身的巡抚而言,他们更喜欢保境安民,大规模战争意味着中央财政的巨额支出和数省的转运,代价非常大。户部负责人需要协调地方多部门,工作压力会成倍增长,战败也会承担责任,毕竟后勤不足永远不是理由。这样的争论双方都有充足的论点和坚定的立场支撑,注定是不可能得出结论。

而蒙古部落南下规模扩大又让这一争论扩大。客观而言,这一时期蒙古兵的装备与战斗力是不如明边军的。因为明朝严格的封锁政策,草原上缺乏铁器和布匹,不要说做不到甲胄鲜明,就是衣不蔽体也很常见。正因如此,双方就进入一个死循环,你越封锁我,我越抢你,越抢,我组织规模越大,战术越灵活。到了成化时期,河套地区蒙古部落万骑南下已属正常,战术上经常“殿数百以羁全营,纷千万以震零堡”,用小股部队牵制明军主力,主力部队不惜代价“蚁附攻城”,能攻下一个城池,断明军一指,则足够让全边震动,让明朝开始怀疑整个防御体系的可行性;加上强大的机动力,每个蒙古骑兵都有三匹以上的马;在行进中,小股精锐(着甲胄)入边后布防在重要地点,而大队则分散劫掠或与明军对峙,在关键时刻,小股精锐作为奇兵出现,“以正合、以奇胜”的战术运用得炉火纯青。

正是蒙古部落战力的全面升级,让明边军战则胜负看天,不战则四处被动。打也不是,不打也不是。成化二年(1466)大学士李贤力排众议,提出大举出塞的方案,我们姑且称之为“李贤方案”。

李贤首先指出:敌方能得利,主要是我方兵威不振;以前只有千人劫掠,没有造成危害,现在翁牛特部毛里孩加入,敌军规模变大,影响非常恶劣;长期下去,边民不得安堵。

作为大学士,李贤主要是从政治角度思考问题,朝廷兵威、边民安枕,都是事关朝廷权威的大事。随后他也提出方案:令兵部同户部等部门预先在山西边墙附近储备粮草;陕西、延绥、宁夏、甘肃、大同、宣府等地方选练精锐步骑兵,准备武器装备,并预先制造战车等;总制官要预先筹划作战方案。作战时间定在今年秋天或明年春天。战役目标是“尽绝”。这与其说是方案,不如说是动员令。

一般而言,这样规模浩大的调动,会有很大的阻力。不过作为皇帝的老师、朝廷日常事务的首席,李贤的意见很快就被成化皇帝采纳。接下来就是各方面着手准备“大举搜套”。

经过讨论,由杨信领兵征剿。杨信出身军人世家,父亲是镇朔大将军杨洪,他自己也战功赫赫,尤其擅长带部队、得士心。史载他:

“临阵不惧,虽左右死伤而神色自若。尤能教养士卒,激劝有方,明于知人,而用其所长,故能得其死力。”

而方案中提到的各边镇,镇、巡诸官也按要求准备,按期进发。

明长城龙洲堡遗址,位于陕西省榆林市靖边县境内。榆林因地处陕西内蒙古交汇的前沿,因此曾建有大量长城寨堡

如果说修筑边墙是在中央批准后,地方协调动员人力、物力完成就行。那大兵出塞就复杂多了,需要兵部从甘肃、宁夏、宣府、大同、陕西腹地调兵;户部从中央银库、各地仓储调运物资;工部需要制造数以万计的武器和甲胄;沿边军镇既要配合调兵,也要守土有责,进入战备状态;附近省份陕西、山西要动员民众运输;决策层需要认认真真选将定帅;至于选择出兵时机、战败后果等都考虑进去,那工程就更复杂了。

在这一过程中,意见分歧非常大是很正常的,问题就又回到能不能出兵?风险偏好、任职经历、业务压力的不同,让不同官员在对待河套的问题上,有近乎截然相反的观点。

对于兵部负责人与前线武将而言,守静制动,等着敌人上门,边关迟早会出事,出了事他们就是责任人,轻则撤职(兵部)、重则斩首(边将),而主动出击收复河套建立功勋,却可以加官晋爵。同时,武将对军事业务的熟悉,也使得他们并没有那么恐惧战争,再者,战斗总会增加武将的权限和财富。对于户部和文官出身的巡抚而言,他们更喜欢保境安民,大规模战争意味着中央财政的巨额支出和数省的转运,代价非常大。户部负责人需要协调地方多部门,工作压力会成倍增长,战败也会承担责任,毕竟后勤不足永远不是理由。这样的争论双方都有充足的论点和坚定的立场支撑,注定是不可能得出结论。

而蒙古部落南下规模扩大又让这一争论扩大。客观而言,这一时期蒙古兵的装备与战斗力是不如明边军的。因为明朝严格的封锁政策,草原上缺乏铁器和布匹,不要说做不到甲胄鲜明,就是衣不蔽体也很常见。正因如此,双方就进入一个死循环,你越封锁我,我越抢你,越抢,我组织规模越大,战术越灵活。到了成化时期,河套地区蒙古部落万骑南下已属正常,战术上经常“殿数百以羁全营,纷千万以震零堡”,用小股部队牵制明军主力,主力部队不惜代价“蚁附攻城”,能攻下一个城池,断明军一指,则足够让全边震动,让明朝开始怀疑整个防御体系的可行性;加上强大的机动力,每个蒙古骑兵都有三匹以上的马;在行进中,小股精锐(着甲胄)入边后布防在重要地点,而大队则分散劫掠或与明军对峙,在关键时刻,小股精锐作为奇兵出现,“以正合、以奇胜”的战术运用得炉火纯青。

正是蒙古部落战力的全面升级,让明边军战则胜负看天,不战则四处被动。打也不是,不打也不是。成化二年(1466)大学士李贤力排众议,提出大举出塞的方案,我们姑且称之为“李贤方案”。

李贤首先指出:敌方能得利,主要是我方兵威不振;以前只有千人劫掠,没有造成危害,现在翁牛特部毛里孩加入,敌军规模变大,影响非常恶劣;长期下去,边民不得安堵。

作为大学士,李贤主要是从政治角度思考问题,朝廷兵威、边民安枕,都是事关朝廷权威的大事。随后他也提出方案:令兵部同户部等部门预先在山西边墙附近储备粮草;陕西、延绥、宁夏、甘肃、大同、宣府等地方选练精锐步骑兵,准备武器装备,并预先制造战车等;总制官要预先筹划作战方案。作战时间定在今年秋天或明年春天。战役目标是“尽绝”。这与其说是方案,不如说是动员令。

一般而言,这样规模浩大的调动,会有很大的阻力。不过作为皇帝的老师、朝廷日常事务的首席,李贤的意见很快就被成化皇帝采纳。接下来就是各方面着手准备“大举搜套”。

经过讨论,由杨信领兵征剿。杨信出身军人世家,父亲是镇朔大将军杨洪,他自己也战功赫赫,尤其擅长带部队、得士心。史载他:

“临阵不惧,虽左右死伤而神色自若。尤能教养士卒,激劝有方,明于知人,而用其所长,故能得其死力。”

而方案中提到的各边镇,镇、巡诸官也按要求准备,按期进发。

明长城波罗堡遗迹,位于陕西省榆林市横山县。波罗堡是榆林镇重要关堡,地处毛乌素沙漠南麓,与鄂尔多斯草原相接,约修建于明正统年间

然而,天有不测风云,毛里孩主动出击,打乱了明军的既定计划。当时京营的万骑、大同的5000步骑兵、宣府宁夏的5000骑兵,调往延绥进行防御作战。此战中,明军基本被牵着鼻子走。毛里孩随即转向宁夏,疲弊的明军在作战中失利,沿边军民损失惨重。

此次不利与成化三年(1467)沿边形势的相对缓和,使得出塞大剿的议论相对平息。成化四年虽有人重提“李贤方案”,来个斩草除根,但被廷臣否定:

“毛里孩自前岁朝贡后,不复犯边。今无故兴数万之师,远涉沙漠,前有胜负未必之形,后有首尾难救之患,殊非万全之计。”

明长城波罗堡遗迹,位于陕西省榆林市横山县。波罗堡是榆林镇重要关堡,地处毛乌素沙漠南麓,与鄂尔多斯草原相接,约修建于明正统年间

然而,天有不测风云,毛里孩主动出击,打乱了明军的既定计划。当时京营的万骑、大同的5000步骑兵、宣府宁夏的5000骑兵,调往延绥进行防御作战。此战中,明军基本被牵着鼻子走。毛里孩随即转向宁夏,疲弊的明军在作战中失利,沿边军民损失惨重。

此次不利与成化三年(1467)沿边形势的相对缓和,使得出塞大剿的议论相对平息。成化四年虽有人重提“李贤方案”,来个斩草除根,但被廷臣否定:

“毛里孩自前岁朝贡后,不复犯边。今无故兴数万之师,远涉沙漠,前有胜负未必之形,后有首尾难救之患,殊非万全之计。”

红盐池之战

明长城敌楼,位于陕西省榆林市府谷县境内。府谷县位于陕西省北端,秦晋蒙三省区交汇的黄河“金三角”地带

以机动对待机动,掌握战场主动性,以奇兵制胜。这样的战术有一定的风险,对将领要求很高。明军在土木之变后很少用这样的战术,后来北方诸将有此能力的当数李成梁;李如松出塞作战也很成功,不过在一次出塞中伏阵亡。

此战后,余子俊抓住机会修好边墙;朝廷设三边总制,王越成为延绥、宁夏、固原、甘肃四镇的负责人,整个帝国的西北防务都交给了王越。从此三边四镇协同调度,互为犄角。但谋国未必能谋身,战后不久王越就被弹劾“滥杀无辜”而免职。

7年后,王越在大同边外的威宁海复制了一遍。成化十六年(1480)二月下旬,天气寒冷,是蒙古部落最脆弱的时刻,提督军务王越与监军汪直指挥21000人出塞,经过5天行军到达威宁海(今内蒙古自治区正黄旗察哈尔南),达成战役的突然性,明军乘其不备掩杀过去,生擒171人,斩首473级,获马1085匹,重创满都鲁屯所部。战后,王越也因军功走上人生巅峰,封威宁伯,岁禄1200石。

后来明朝边镇与蒙古相互冲突作战,明王朝不再调集大兵劳民伤财作战,边镇一般就是做两件事:一是修墙筑堡,并把边地老百姓组织起来,随时可以坚壁清野,边镇渐渐变成了一个军事化的社会;二是以小股精锐出塞,将出塞降低到地方行为,边将带人进行烧荒、捣巢。巡抚是不出去的,随着武官地位的下降,边将能带的兵也逐步下降,因此双方的战斗很长时间都在治安战的水平徘徊,谁也无法吃掉谁,持续的战争受苦的总是边民,边民只能渐渐适应高压的生活状态。

明长城敌楼,位于陕西省榆林市府谷县境内。府谷县位于陕西省北端,秦晋蒙三省区交汇的黄河“金三角”地带

以机动对待机动,掌握战场主动性,以奇兵制胜。这样的战术有一定的风险,对将领要求很高。明军在土木之变后很少用这样的战术,后来北方诸将有此能力的当数李成梁;李如松出塞作战也很成功,不过在一次出塞中伏阵亡。

此战后,余子俊抓住机会修好边墙;朝廷设三边总制,王越成为延绥、宁夏、固原、甘肃四镇的负责人,整个帝国的西北防务都交给了王越。从此三边四镇协同调度,互为犄角。但谋国未必能谋身,战后不久王越就被弹劾“滥杀无辜”而免职。

7年后,王越在大同边外的威宁海复制了一遍。成化十六年(1480)二月下旬,天气寒冷,是蒙古部落最脆弱的时刻,提督军务王越与监军汪直指挥21000人出塞,经过5天行军到达威宁海(今内蒙古自治区正黄旗察哈尔南),达成战役的突然性,明军乘其不备掩杀过去,生擒171人,斩首473级,获马1085匹,重创满都鲁屯所部。战后,王越也因军功走上人生巅峰,封威宁伯,岁禄1200石。

后来明朝边镇与蒙古相互冲突作战,明王朝不再调集大兵劳民伤财作战,边镇一般就是做两件事:一是修墙筑堡,并把边地老百姓组织起来,随时可以坚壁清野,边镇渐渐变成了一个军事化的社会;二是以小股精锐出塞,将出塞降低到地方行为,边将带人进行烧荒、捣巢。巡抚是不出去的,随着武官地位的下降,边将能带的兵也逐步下降,因此双方的战斗很长时间都在治安战的水平徘徊,谁也无法吃掉谁,持续的战争受苦的总是边民,边民只能渐渐适应高压的生活状态。

镇北台的故事

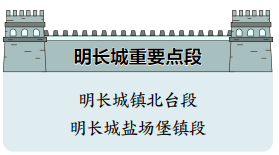

镇北台

镇北台位于榆林市北约5千米的红山之上,有“万里长城第一台之称”,修建于万历三十五年(1607),当时的巡抚涂宗浚为确保蒙汉互市的红山市安全,建设了这座明长城最大的军事瞭望台。《明实录》记载:

“陕西总督徐三畏议筑红山市口镇北台城,从之。修旧垒也”

“延镇红山市口去镇城止十里,奉旨于原城之内创筑高台,以便瞭望,以备防御。及时成功,工程坚固。”

在红山市口建镇北台,红山市口就是红山市,也就是款贡城。红山市属于朝廷掌握的互市口岸,在《大明会典》记载的延绥镇市口即为红山市堡。按照各边的惯例和属地管理责任,一般都会在互市场所外,修筑较大的台堡或者瞭望台,用来监管交易与观察敌情。镇北台就是红山市外的看守者。

镇北台主体建筑呈正方形,总高度为28.5米,大约有十层楼高。第一层台基座,北面长82米,南面长76米,东西各长64米,周长320米,进深12米,城墙上设垛口,东墙南侧有城门;第二层高16.6米,周长130米,进深5米。从南台墙的券洞中可以上三层,券洞横额有石刻“向明”;第三层高4.1米,周长88米,进深3米。台东外砌石可登四层;第四层高4.4米,周长35.4米,顶层台面面积为255平方米。

台东北连接款贡城,是蒙汉官员进行交流、举行纳贡仪式的场所;台西南800米有易马城,是最初双方马市交易和清代民间贸易的地方。

红山市在隆庆和议后,官市与民市一块进行,各方买卖甚多。延绥巡抚郜光先说:

“此番事起仓促,官司买办不全,商贩一时难集。如大家止许市马一二匹,余小家或每家一匹,不许贪多拥挤。货物不足,徒费往返,以后坚守明誓,市厂严肃,每年三月许开市一次。预期广召商贩,多置货物,大行开市。”

“延、宁二镇仓库空乏,既无官银可权商本,又无大商可与交易。若互市一行,部落云集,其势有不得不取给于官者。”

从这份文件可以看出,延绥巡抚在互市上准备不足,招商贩、准备货物不足;对市场了解缺乏,有很强的行政管制思维,每家只可以买多少马,要如何维持市场秩序。这也正常,长年接受儒家教育的士大夫有点不接地气。同时,这份文件也反映出各方的贸易愿望很强。按《延绥镇志》记载,隆庆五年到万历时期,延绥官方经常采购马匹,一般在2000匹以内。至于民市,参照其他边镇情况,延绥镇大体也不会少了。

镇北台

镇北台位于榆林市北约5千米的红山之上,有“万里长城第一台之称”,修建于万历三十五年(1607),当时的巡抚涂宗浚为确保蒙汉互市的红山市安全,建设了这座明长城最大的军事瞭望台。《明实录》记载:

“陕西总督徐三畏议筑红山市口镇北台城,从之。修旧垒也”

“延镇红山市口去镇城止十里,奉旨于原城之内创筑高台,以便瞭望,以备防御。及时成功,工程坚固。”

在红山市口建镇北台,红山市口就是红山市,也就是款贡城。红山市属于朝廷掌握的互市口岸,在《大明会典》记载的延绥镇市口即为红山市堡。按照各边的惯例和属地管理责任,一般都会在互市场所外,修筑较大的台堡或者瞭望台,用来监管交易与观察敌情。镇北台就是红山市外的看守者。

镇北台主体建筑呈正方形,总高度为28.5米,大约有十层楼高。第一层台基座,北面长82米,南面长76米,东西各长64米,周长320米,进深12米,城墙上设垛口,东墙南侧有城门;第二层高16.6米,周长130米,进深5米。从南台墙的券洞中可以上三层,券洞横额有石刻“向明”;第三层高4.1米,周长88米,进深3米。台东外砌石可登四层;第四层高4.4米,周长35.4米,顶层台面面积为255平方米。

台东北连接款贡城,是蒙汉官员进行交流、举行纳贡仪式的场所;台西南800米有易马城,是最初双方马市交易和清代民间贸易的地方。

红山市在隆庆和议后,官市与民市一块进行,各方买卖甚多。延绥巡抚郜光先说:

“此番事起仓促,官司买办不全,商贩一时难集。如大家止许市马一二匹,余小家或每家一匹,不许贪多拥挤。货物不足,徒费往返,以后坚守明誓,市厂严肃,每年三月许开市一次。预期广召商贩,多置货物,大行开市。”

“延、宁二镇仓库空乏,既无官银可权商本,又无大商可与交易。若互市一行,部落云集,其势有不得不取给于官者。”

从这份文件可以看出,延绥巡抚在互市上准备不足,招商贩、准备货物不足;对市场了解缺乏,有很强的行政管制思维,每家只可以买多少马,要如何维持市场秩序。这也正常,长年接受儒家教育的士大夫有点不接地气。同时,这份文件也反映出各方的贸易愿望很强。按《延绥镇志》记载,隆庆五年到万历时期,延绥官方经常采购马匹,一般在2000匹以内。至于民市,参照其他边镇情况,延绥镇大体也不会少了。

镇北台

镇北台所在的土地见证了成千上万的战马经过,“风来带酒香,当年将士同欢饮;雨后添泉韵,入话沙场是凯歌”;镇北台则见证了成千上万的市马经过,“安南曾赖长城万里,镇北应夸塞上一台”,大量的草原马匹进入陕西的军队、各地的驿站;中原的货物也到了草原,蒙古部落百姓做饭有了铁锅,穿衣有了布料,在肉食之外有了粮食。虽然“边健儿素贫苦”,但从郑晓笔下的“镇城四望,白苇黄沙,地无产谷,商无通货”到有更生之望,天壤之别。

镇北台

镇北台所在的土地见证了成千上万的战马经过,“风来带酒香,当年将士同欢饮;雨后添泉韵,入话沙场是凯歌”;镇北台则见证了成千上万的市马经过,“安南曾赖长城万里,镇北应夸塞上一台”,大量的草原马匹进入陕西的军队、各地的驿站;中原的货物也到了草原,蒙古部落百姓做饭有了铁锅,穿衣有了布料,在肉食之外有了粮食。虽然“边健儿素贫苦”,但从郑晓笔下的“镇城四望,白苇黄沙,地无产谷,商无通货”到有更生之望,天壤之别。

历史的晚风

本站内容收集整理于网络,多标有原文出处,本站仅提供信息存储空间服务。如若转载,请注明出处。