中国学生基础教育扎实,这已然是公认,但是为什么在海外留学的孩子们往往无法展现自己真正的实力呢?

在课堂上有自己的想法,却不敢发言,是缺乏自信、表达技巧还是自我展现的勇气?

我们一起看看中国孩子May在美国校园的场景再现,找到问题,Speak Up带你一起解决它:

老师:这个问题大家怎么看?

May:(内心戏)这个问题我好像知道一些,但是,我该举手吗?如果我说的不好,他们会不会看不起我?如果我说错了,他们会不会笑话我?如果我犯了低级语法错误,他们会不会觉得我很糟糕?

与此同时,另几个别国的孩子已经和老师展开了热烈讨论。

组长:May, 这个问题你有什么想法?

May:这个…我…那个…我同意前一个人的。

组长:没有任何补充?

May:没有…(内心:明明有的,我明明有很多要说的,但为什么语言就是组织不起来,我该先说什么后说什么,我要怎么才能表达清楚?)

老师:嗯,做的不错,但为什么May每次都不做最后的演讲呈现?May,你要加油啊。

May: 好的。(内心戏:数据是我查的,资料是我找的,ppt也是我做的,为什么老师你都看不到?)

同学们:纷纷在讨论周末去哪儿玩。

May: 插不上话,似乎被人遗忘,即使强行加入,似乎在聚会中也只能默默坐在一边独自吃东西。

国内学习成绩优异的May, 认真生活积极向上的May, 为什么到国外却遭遇滑铁卢?

缺乏自信,不会表达,无法快速组织语言,导致中国孩子在班里往往只能做个小透明,即使课后花了大量时间预习复习,在重视课堂表现的海外院校中,仍然很难拿到好成绩。

如果身在国外,却完全无法参与课堂讨论,无法融入国际生活,只能一个人默默在家看书,那和在国内上学又有什么区别?

学习英语演讲,是解决上述问题最有效的途径。

名人演讲:信息的有效归类整理

很多家长看到孩子看书就高兴,看到孩子看大部头巨著更高兴,似乎只要看了高深的书,就能变成有学问的人,但如果问问他们书里讲了啥,学到了啥,大部分孩子只能摸摸后脑勺:忘了。

家长们也别着急上火,这不怪孩子们,不是他们故意要气你,而是他们缺乏有效的信息整理工具。

试想,如果你的家里没有任何家具,所有物品只能放在地上,会是什么场景?一定也是乱糟糟想找东西找不着。

所以,家里需要有柜子,桌子,抽屉,让物品分门别类有序放置,才能在需要时快速找到。大脑也一样,只有具备一定的框架结构,才能让输入的信息变得井井有条。

感觉往大脑里塞了很多东西 vs 真正说出学到了什么

名人演讲的课堂中,学员会阅读相关名人的传记,观看名人的演讲视频或访谈资料等,如果缺乏有效指导,只会感觉好像学到了很多,但真正要用的时候却无法调取。

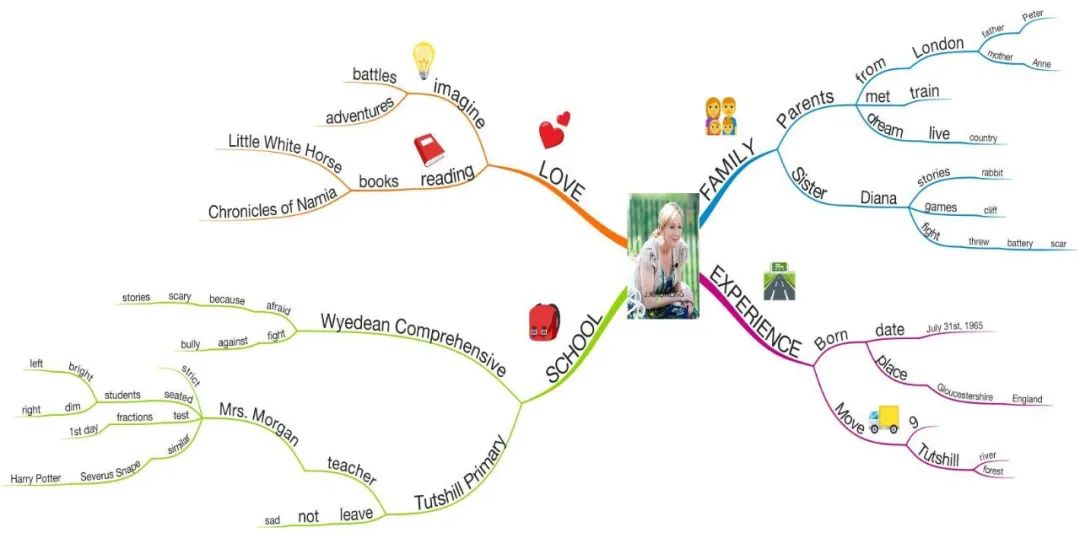

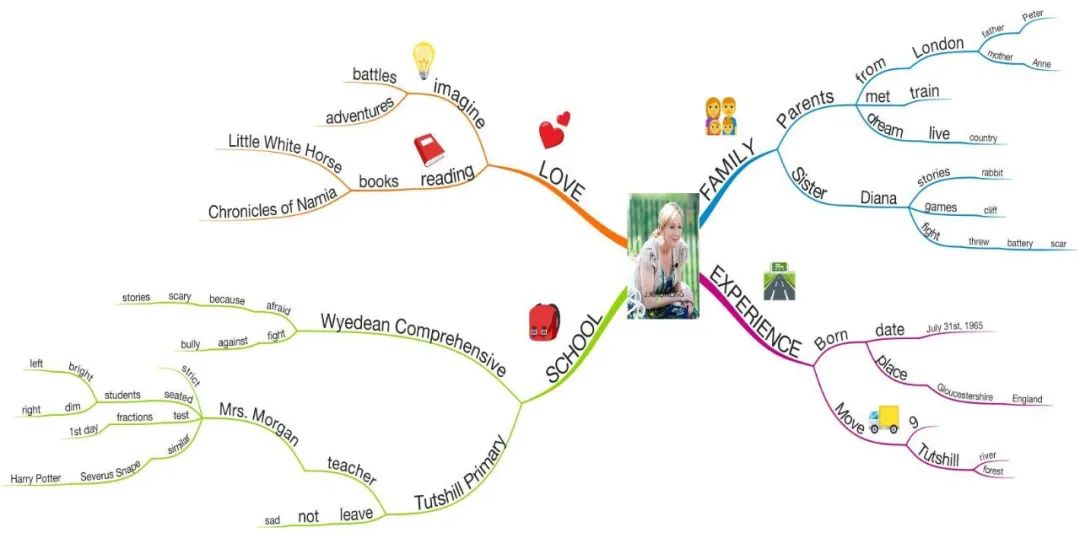

课堂中,老师会借助思维导图工具,分两步引导学员梳理信息:

老师:读完了JK罗琳的故事,你们觉得如果从时间的维度可以分成几个方面?

学员:四个方面,童年,求学时期,挫败时期,成名之后。

老师:很好,除了时间,还有别的分类方法吗?

学员:还可以分成:工作,家庭,兴趣爱好……

老师:她的演讲中,你印象最深的一个词语是什么?

学员:失败

老师:根据我们之前所学,你会如何拆解她的失败?

学员:可以拆解成失败的原因,失败的过程,失败的价值,采取的行动,最终的结果

老师:还有别的方式吗?

学员:有的……

同一本书,同一个视频,每个人都会有不同的理解,不同的分类方式。拆解的目的,是为了让新知识和学员大脑中原有的体系做链接,使其真正内化,便于随时调取。

只知道主干,当然是不够的,下一步,老师会带着学员,聚焦到某一个主干上,询问该主干相关的细节。

老师:如果我们把放大镜挪到家庭这个主干上,会看到哪几个分支?

学员:我看到了父母,妹妹

老师:如果我们再把放大镜聚焦到妹妹上,你看到了什么?

学员:我看到妹妹的名字叫Diana, 她们小时候经常一起玩游戏,她还会讲故事给她听。

老师:让我们挪动放大镜,请一位学员根据这张思维导图,逐一为大家介绍一下罗琳的家庭,工作,爱好和经历,同样的,下一位学员,可以根据你刚刚自己的分类,画一幅思维导图,并根据图像向大家介绍你对JK罗琳的理解。

没有死记硬背,只有一环扣一环循序渐进的引导和思考。

从主干到细节,逻辑清晰,内容丰富。

他们所学到的,不仅仅是JK罗琳的故事,他们所完成的,不仅仅是这一篇演讲,而是一套系统工具,一套可以在今后运用于无数场合的有效思考工具。

TED演讲:学术调研兴趣领域

知识的海洋如此浩瀚,即使穷其一生,都无法记住所有。

未来的学术道路上,重要的不是你记住了多少知识,而是面对一个问题时,你是否有能力,有方法,有逻辑地一步步解开这个难题?

就像我们不需要背诵999*999等于多少,只要我们知道基本的乘法口诀。

掌握了学术调研的方法,就像掌握了一套更高明的口诀,让你在面对今后任何的学术难题时,都不再心慌,因为你知道,你有办法解决。

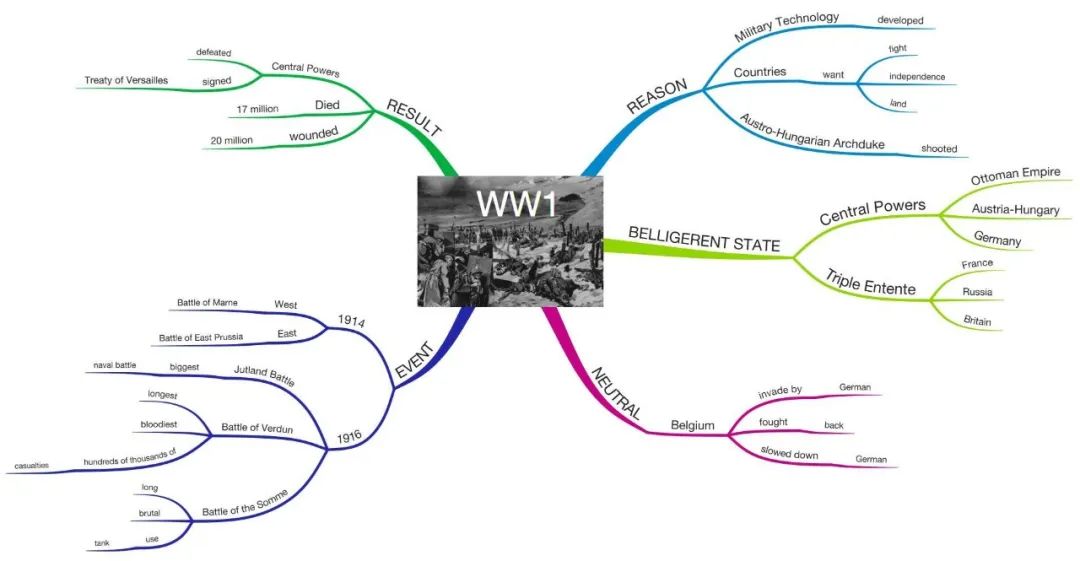

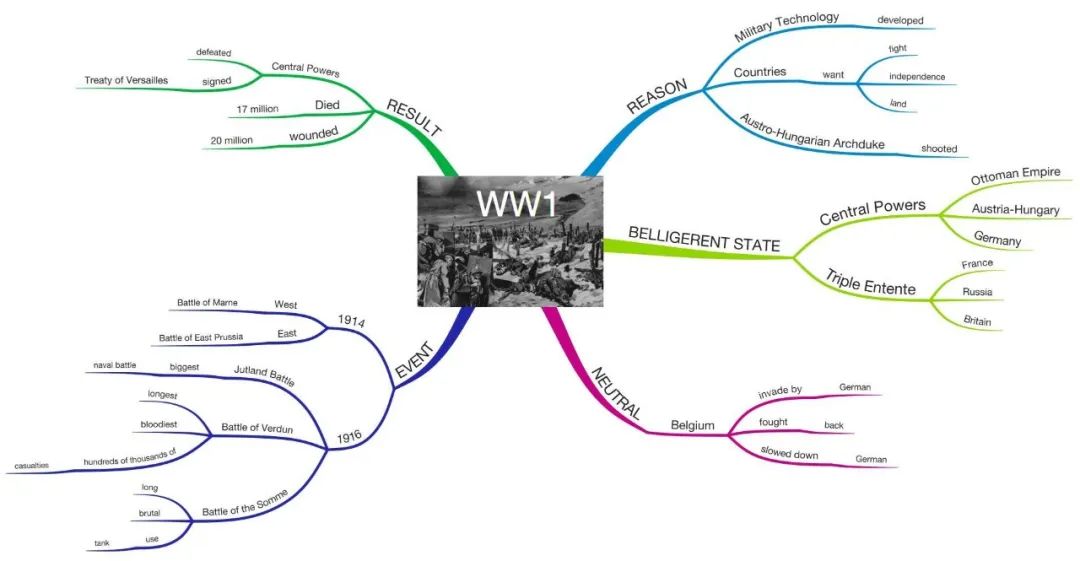

TED学术演讲的课堂中,老师将通过新闻、科学、人文历史等多主题的方式,激发学员探索的兴趣,他们将在新闻课程中接触到最新的国际时事或社会热点新闻,在科学课程中探索猎豹速度的奥秘和鹰的重生,研究丛林中病毒的踪迹,在人文历史课程中了解一战和经济大萧条等。

每一个主题,都可能会成为他们兴趣的源泉,而最终,他们会选择一个自己真正感兴趣的话题,在老师的引导下,展开深入学术调研,去探索他们想要了解的细节,再把这些细节带到课堂中,通过课堂上所教的框架结构组织成一篇逻辑清晰论证完整的学术演讲,并在全班面前展示他们的调研结果。

本站内容收集整理于网络,多标有原文出处,本站仅提供信息存储空间服务。如若转载,请注明出处。