之前的中学历史课本中,谈到古代的科技发明时,都会提到东汉科学家张衡的一件发明,那就是候风地动仪。为了让学生们更直观地看到候风地动仪长啥样,课本还详细地配了一张插图。一直以来,张衡的地动仪都作为中华民族的瑰宝,让我们倍感自豪。但近年来,改版后的历史教材却删除了张衡地动仪的内容,这是为何呢?今天就来给大家介绍一下。

张衡发明候风地动仪

关于张衡发明候风地动仪的故事,主要记载于《后汉书》中。据《后汉书》记载,东汉时期,地震频繁。仅从和帝永元四年(公元92年),到安帝延光四年(公元125年)的30多年时间里,就发生了26次大地震。每次大地震都会造成房倒屋塌,百姓流离失所,死伤惨重。为了掌握全国的地震动态,张衡便发明了候风地动仪。

课本插图为仿制品

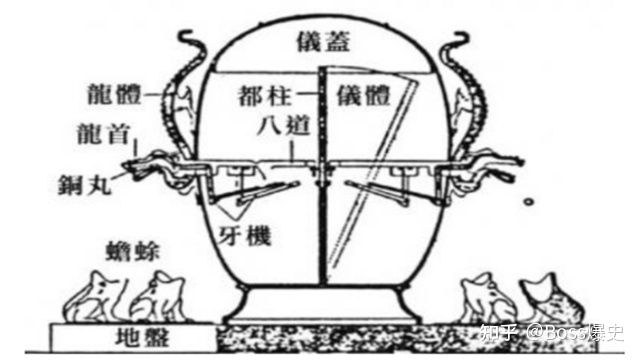

但事实上,关于张衡候风地动仪的记载,仅仅只有史书上的196个字。其中描述地动仪内部结构的内容,更是只有“中有都柱,傍行八道,施关发机”这12个意义隐晦的字。张衡候风地动仪的样貌,以及内部设计图,已经全部失传。大家在教科书看到的候风地动仪,实际上是上个世纪50年代,由我国考古学家王振铎复原的仿制品。

候风地动仪的实际用途

当网友们得知课本上的地动仪配图只有50多岁后,忍不住对张衡候风地动仪的实际功用产生质疑。而根据《后汉书》的记载,张衡的地动仪只是在地震发生之后才有了反应,所以并不具备预测的效果。而从现代地震学的角度来看,候风地动仪既无法记录发震时刻,也无法记录震级,所以也算不上地震仪。

本站内容收集整理于网络,多标有原文出处,本站仅提供信息存储空间服务。如若转载,请注明出处。