尽管有人认为“(高粱河一战)在我国古代历史上并不是十分重要的问题”,但坦诚地说,高粱河之战的失利,不仅基本断送了北宋收复“故地”燕云十六州的可能,更拉开了北宋“恐辽症”的序幕。那么问题来了,为什么北宋军队败得这么惨?我查了一些资料,接下来跟大家简单聊聊。

1)高梁河战役前的辽宋关系

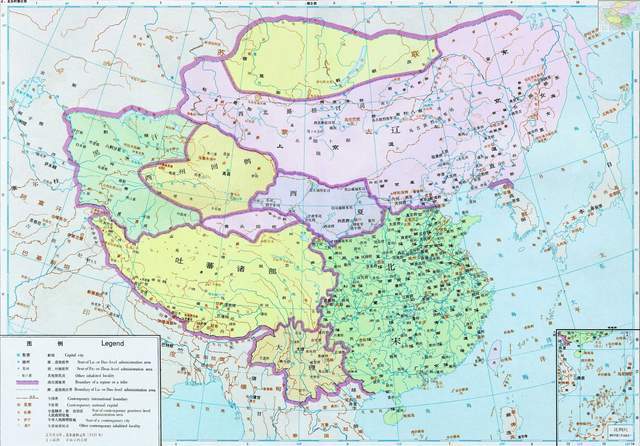

北宋建立(960)之初,面临的周边政治环境,和以往中原王朝截然不同,即同时面对辽(契丹)和西夏的威胁。尤其是雄踞北方的辽朝,让北宋上下寝食难安。

结合史料看,两国关系从北宋开宝七年(974,辽保宁六年)开始日趋缓和。开宝七年(975),双方签订和约,初步建立了比较平等的外交关系。

开宝九年(976)十月,太祖赵匡胤“崩于万岁殿”。两日后,晋王赵光义即位,即宋太宗。同年十一月,太宗遣使赴辽“告哀”;十二月,辽特遣使臣前来“慰问”。作为“答谢”,太宗以更重的礼物回馈了对方的盛情,并向辽朝“遣使致其先帝遗物”。

太平兴国二年(977)初,辽朝派出了一个由82人组成的庞大使团,祝贺正旦(春节)以及太宗的登基。在辽朝的礼物清单中,囊括了御衣、金玉带、玉鞍勒马、金银饰戎仗及一百匹马。四月,赵匡胤下葬,辽又遣使团献物“助葬”,所列马匹和黄金饰物,彰显出了对北宋的尊重。

对于辽朝的主动示好,北宋的回应也颇为体面。除了在使者的接待环节秉承着极高的规格外,一直延续着相互向对方皇帝祝贺生辰和春节的外交礼仪。

客观地说,两国平等的交往,对于统治阶层和人民而言,都是百利而无一害的。不必说贸易往来带来的经济互利,单是一个和平安定的环境,对于饱受半个多世纪战乱的北方人民而言,就已经弥足珍贵了。

拓展阅读:什么是中国:“五代十国”时期的“中国”

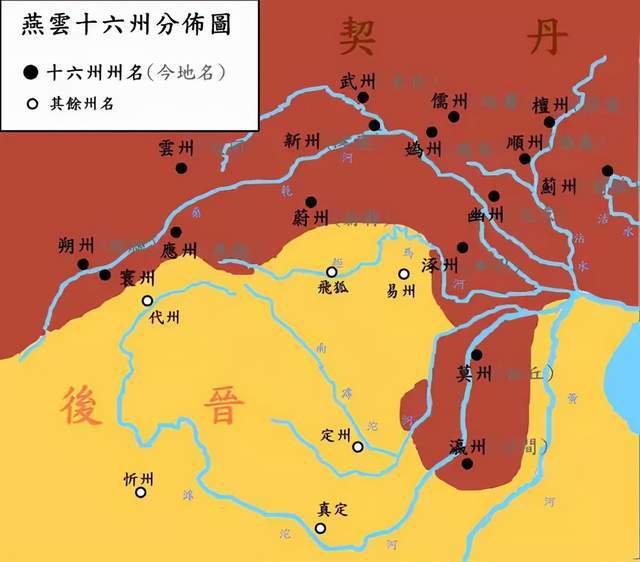

但是,燕云十六州的归属问题,一直是困扰两国关系更进一步的关键所在。一直以来。与中原王朝接壤的燕云一带,是防止北方游牧民族南下的重要屏障。

不过,在石敬瑭将燕云十六州割让给辽朝后,这里一下子变成了抵御中原(北宋)北伐的重要战略地带和窥探中原的前沿阵地。作为“中原王朝”的北宋,一直以来都将燕云十六州视为“王朝故地”,无时不刻不在想着如何“收复回来”。一言概之,因为燕云十六州的“横亘于此”,两国关系实际上是非常微妙的。

另外,围绕北汉(十国之一)问题,两国之间也存在着不小的矛盾。

得益于辽朝的军事援助,北宋在开宝九年(976)发动的对北汉的进攻,不仅没有达成预期目标,还折损了不少兵力。次年三月,辽朝公开举行了献(北宋)俘仪式,几天后下诏以20万斛粟米援助北汉,七月份又援助了一批军马。辽朝的种种举措,无疑是想向北宋示威,自己不愿放弃北汉这个安全屏障。

不过,示威归示威,两国似乎都想通过外交手段,刻意淡化军事和领土上的争端。因此,无论是燕云十六州的归属问题,还是北汉问题,双方一直处于“搁置争议”的状态。

不过,伴随着闽国和吴越国(十国之一)的相继归顺和统治的进一步稳固,北宋将下一个征讨的目标,率先锁定在了北汉身上。

太平兴国四年(979)正月,北宋遣大将潘美(925—991)等挥师北上,围攻北汉都城太原。宋军特意致书辽朝“河逆命,所当问罪。若北朝(辽朝)不援,和约如旧;不然则战”,可谓势在必得。二月,太宗率军亲征,在击溃了前来支援的辽军后,宋军于五月攻克太原,北汉宣告灭亡。

可即便如此,辽与北宋依然没有断交。原因不难理解,辽朝尽管将北汉视为战略缓冲区,但其“优先级”远比不上燕云十六州。更何况,北汉只是“藩国”而已,并非是“不可分割”的一部分,因为北汉问题与北宋爆发大规模的军事冲突,是非常不划算的。

不过,对于雄心万丈的太宗赵光义看来,灭亡北汉,只是开胃菜而已。当年五月,赵光义不顾众臣反对,趁灭亡北汉之势,从太原出发,展开了志在收复燕云十六州的北伐。遗憾的是,因为他在战略决策中的一连串失误,宋军在高梁河之战中遭遇了全面惨败。

2)高梁河之战

为什么太宗一定要收复燕云十六州?有学者认为,出发点不仅有“全面统一中原”的内涵,更在主观上有着“巩固皇位和统治”的因素。

客观地说,按照传统礼制,太宗的即位并非名正言顺。无论是“烛影斧声”的民间传说,还是太宗本人逼死赵德昭(太祖长子)与四弟赵廷美等事件的发生,无一不再阐明一个事实——太宗本人对自己的“声誉”,一直心知肚明。

因此,无论是灭亡北汉,还是收复燕云十六州,本质上都是想借战功来提高威望,进而巩固自己的统治。不过,从个人政治的角度来考虑军事问题,难免有急功近利之嫌。

在太宗看来,闽国和吴越国的归顺,并不是拿得出手的“业绩”,只有灭亡“周世宗及太祖皆亲征不利”的北汉,才可以“为世宗、太祖刷耻”。

太平兴国四年(979)正月,太宗亲自发动并指挥了这场大规模的远征。据史料记载,调发的部队大约超过了10万人。

宋军的开局十分顺利,他们先后攻克了北汉西龙门砦、岚州、盂县、岢岚军、隆州和汾州,并在白马岭大破数万来援辽军。二月中旬,太宗从开封出发,到四月下旬兵临北汉都城太原城下。五月五日,北汉末代君主刘继元献城投降,北汉灭亡。

需要说明的是,北汉的失败,主要是综合国力上的全面弱势。实际上,北汉官兵的单兵作战能力,远胜于诸南方割据政权(十国),与北宋相比并无太大差距。因此,宋军尽管取得了最终胜利,但将士的疲乏急需休整,给养也亟待补充。

然而,踌躇满志的太宗却不顾实际情况,贸然决定继续北伐,企图一举收复燕云十六州。六月十三日,他亲率大军从镇州向北出发。北宋对辽朝的第一次战略进攻,至此正式拉开了帷幕。

由于辽军准备不足,宋军的北伐在初期非常顺利,几乎没有遇到什么有组织的抵抗。六月二十三日拂晓,大军兵临幽州城南。在扫清了城外之敌后,宋军于二十五日向幽州城发起了全面攻击。

为了顺利攻下幽州城,宋军增添了攻城的八百门炮器,太宗本人甚至亲临城下督战。大战首日,宋军“杀敌甚众,获马三百余匹”。不过,尽管辽军处于下风,但依然凭借险要力保幽州不失。三十日,太宗再一次督军攻城,但宋军功亏一篑,再一次被拒之门外。

六月三十日,辽景宗得知了幽州被宋军所围的消息。在同诸大臣紧急商议后,除了派遣南府宰相耶律沙(?—988)率兵救援外,还任命自荐请缨的耶律休哥(?—998,辽朝名将)带兵10万,统帅五院军中的精锐部队驰赴前线。

在得知援军南下后,原本被宋军重创的由南院大王耶律斜轸(?—999,辽朝名将)率领的部队,在休整之后向宋军的侧后方发起了骚扰袭击,为幽州城内的守军的声援;原在城外的马步军都指挥使耶律学古率部成功入城,与守军“共谋守御”。至此,双方陷入相持态势,直到七月上旬,幽州城仍是掌握在辽军的手中。

七月六日,“终极大决战”高梁河之战正式打响。开战之初,与宋军对阵的是耶律沙率领的部队。由于后续援兵迟迟未到,辽军一度处于劣势。战至傍晚,耶律休哥带领的先头部队抵达战场,与耶律斜轸的部队分左右翼,向宋军发动全面攻击。与此同时,幽州城内的辽军开城列阵,鸣鼓助威,发起了“反包围”攻击。

面对三面袭来的辽军,宋军彻底崩溃。他们如潮水般败逃,“(被)追杀三十馀里,斩首万馀级”。太宗本人与诸将走散,一度“乘驴车遁去”。据宋人记载,他在败逃过程中,大腿还中了两箭,最后被箭疮夺去了生命。

从辽军的角度看,这次战役的统筹部署是非常成功的。耶律沙先吸引宋军,诱其战,疲其力,拖住宋军主力,等援军赶到后,一同合力将宋军击溃。如果等到援军全部到达后再与宋军交战,宋军或许会战略撤退,或许会分兵迎敌,总之不会轻易地让辽军实现三面夹击。由此可见,辽朝军队不仅单兵作战能力强悍,统帅的技战术素养也非常扎实和稳健。

3)为什么宋军败得那么惨?

北宋在高梁河之战的惨败,实际上绝非偶然。有学者给出了五点原因,即宋军在战略上的轻敌思想、军纪不肃、战术错误、人心不稳以及辽景宗的“用人不疑”。

在灭亡北汉后,踌躇满志的太宗赵光义,不顾“馈饷且尽,军士罢乏”的实际情况,轻信了殿前都虞候崔翰(930—992)“取之甚易”的迎合之言,仓促决定北伐,进一步滋生了官兵的厌战情绪。

宋军“攻围太原累月,馈饷且尽,军士疲乏”,全军上下弥漫着厌战的情绪,而太宗本人却对此熟视无睹。另外,刘继元归降后“人人有希赏意”,而太宗却置若罔闻——客观地说,在当时的历史大背景下,“重赏之下才出勇夫”,保证士气高昂的前提是“付出和汇报成正比”。因此,北伐开始之初,“诸将皆不愿行”,全军士气远谈不上“高涨”。

宋军围攻幽州时,宋军“大本营”既没有冷静估计到辽朝会急派援军,更没有做出针对性的打援部署,甚至还发生了“军中尝夜惊,不知上所在,有谋立(太祖长子)德昭者”的“诡异事件”——虽然不见得是针对太宗的兵变,但至少说明宋军的军心并不稳定。

与北宋相比,辽景宗“任人不疑,信赏必罚”的举措和辽朝在政治、经济、军事各方面都略优于对手的现实,使得战争的天平,从一开始就偏向了自己的一方。

自石敬瑭将燕云十六州割让给辽朝后,中原王朝的安全随时受到着辽朝的威胁。因此,太祖赵匡胤即位后,一直将“收复燕云十六州”作为自己的终极目标。

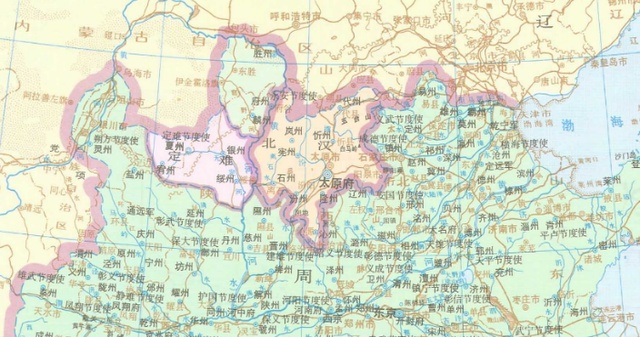

但基于双方综合国力的考虑,北宋君臣制定了“先定南方,再灭北汉,最后向辽朝提出赎买燕云十六州”的递进式策略。倘若购买建议遭到对方拒绝,则等待时机,寻求武力解决。坦诚说,这套方案是非常理性的。与辽朝保持和平友好关系,对久经战乱的北宋而言,是利大于弊的。

假设太宗在灭亡北汉之后,休养生息,改善内政,加强边防,积蓄力量,在经济实力上完全压倒辽朝之后,再将收复燕云十六州一事提上议事日程,无疑是最为稳妥的上策。退一步讲,即便“赎买计划”陷入僵局,用武力成功收复燕云十六州的概率,也要比太宗的选择高出不少。

遗憾的是,太宗为了巩固自己的皇位,过分从个人政治角度考虑战争问题,根本就没有把北汉和燕云十六州作为一个战略整体来权衡,只考虑解决北汉以捞取政治资本。当签一个目的达到后,头脑发热的他完全不顾客观情况,企图一举收复燕云十六州,建立不世之功,结果在高粱河之战一败涂地。

4)尾声

高梁河之战后,辽朝频频出兵南下,骚扰北宋边境。宋军尽管拼命抵抗,但河北各州县人民正常的生活和生产活动,遭到了无法估量的破坏。值得注意的是,高梁河之战的惨败,从心理上极大挫伤了宋军将士的锐气,进一步动摇了他们收复燕云十六州的信心。

辽景宗去世后,圣宗继位,其母承天后萧燕燕(即萧太后)摄国政。在她的主持下,辽朝改善政治,调整民族关系,还任命耶律休哥总南面事务,“休哥均戍兵,立更休法,劝农桑,修武备,边境大治。”

辽朝君臣很清楚,尽管宋军在高梁河之战中遭遇惨败,但北宋的势力依然是十分强劲的。考虑到燕云十六州的特殊意义,战争随时可能再度发生。因此,辽朝从政治、经济、军事各方面着手,积极备战。换言之,如果北宋不能从各方面全面压制辽朝,基本没有收复幽燕的希望。

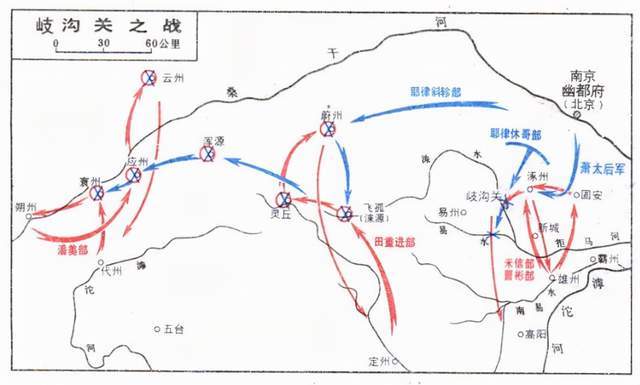

可惜的是,北宋君臣们既不愿认真反省战役失利的原因,也对辽宋形势缺乏足够理性的认识。雍熙三年(986年),北宋再次发动了针对辽朝的北伐。

“遗憾”的是,在岐沟关之战、陈家谷之战和君子馆之战“三大战役”中,宋军均以惨败收场。岐沟关之战结束后,辽军主将耶律休哥被封为“宋国王”,可谓“伤害性不大,侮辱性极强”。从这以后,北宋对辽便完全转为防守态势。

北宋景德元年(1004)闰九月,辽军南侵,寇准建议真宗亲征。在北宋取得一定优势的前提下,双方于同年十二月间签订盟约,即“澶渊之盟”。盟约规定,“宋岁遗辽绢二十万匹、银一十万两;宋辽为兄弟之国;二国并不得于缘边开移河道,广浚壕堑。”从这以后,两国双方礼尚往来,通使殷勤,百年间再也没有爆发大规模的战事。

徽宗宣和二年(1120),北宋与金朝签订了联合灭辽的“海上盟约”,宋辽关系破灭。“遗憾”的是,在灭亡辽朝后,女真人逐渐看透了北宋政治、军政腐败的现实。所以,他们不仅没有“归还燕云失地”,并旋即发动了对北宋的战争。在辽朝灭亡两年后的1127年,北宋都城汴京陷落,北宋彻底灭亡。

本站内容收集整理于网络,多标有原文出处,本站仅提供信息存储空间服务。如若转载,请注明出处。