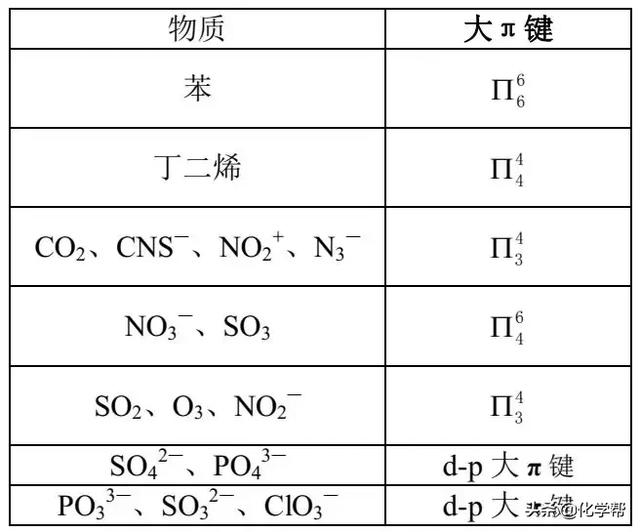

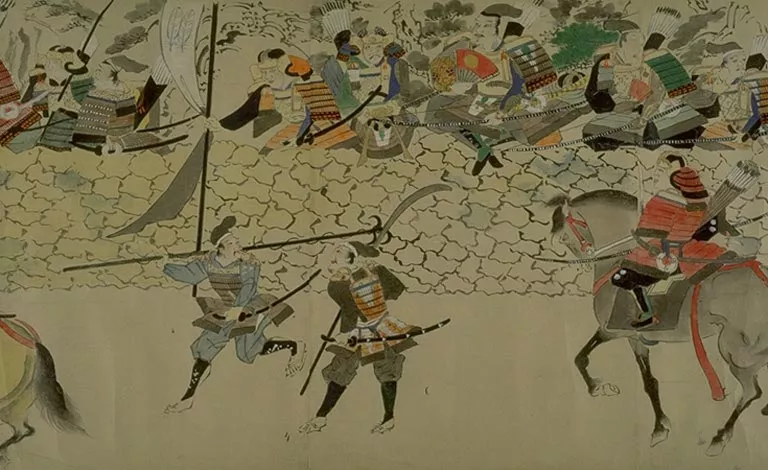

狼狈中箭的元军

日本“是谁”?

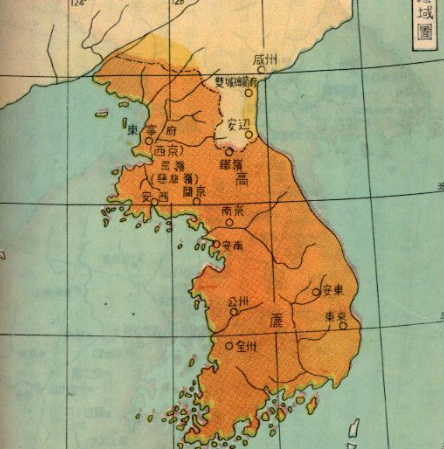

比较有趣的是,忽必烈一开始并不知道日本的存在。就像他在中统元年(1260年)给高丽的诏书里说的那样,“今也,普天之下未臣服者,惟尔国与宋耳。” 伴随着与高丽交往的愈发密切,忽必烈方得知日本这个“边陲岛国”。

此时的高丽,是元朝的“小跟班”

- 自唐最后一代遣唐使后,日本已数百年“未通中国”。此时忽必烈令日本“表示臣服”,不仅增加了帝国的权威性,也巩固了自己的权力;

- 日本是南宋的重要贸易伙伴,此时令日本“臣服”,无疑于掐断了南宋的后援,能进一步加速灭亡南宋的脚步与节奏。

- 日本海盗不仅频繁劫掠高丽沿岸,还暗中支持“反蒙古”的三别抄军,让忽必烈颇为不爽。

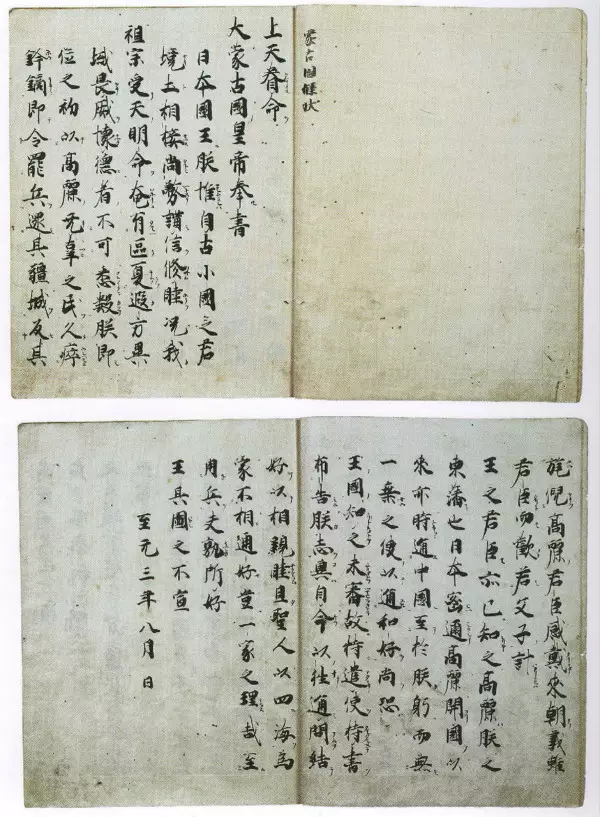

至元五年(1268年)正月,兵部侍郎黑的与高丽人潘阜等一行,带着忽必烈“得其要领”的嘱托,抵达了日本。日本的镰仓幕府第一次见识到了那封“傲慢”的招降诏书。

忽必烈“傲慢”的招降诏书

北条时宗

早在隋大业三年(607年),日本天皇致隋炀帝国书的开头是“日出处天子致书日没处天子无恙”,这让隋炀帝颇为震怒。即便在交往密切的唐朝,日本也“从未示弱”。为了保持交流的顺畅,甚至取消了交换国书的流程。

日本“遣唐使”

征讨日本!走起!

实际上,忽必烈“称汗”并不是那么名正言顺。漠北草原“蒙古本部”的贵族中,反对他的势力非常多。因此,他迫切地需要主动地有所作为。 而“最优解”,无疑是发动新的对外征服,来证明自己的“文治武功”,让本部内的贵族们“闭嘴”。

窝阔台的孙子海都,是“反忽必烈”的“中流砥柱”

- 日本向西出兵,会对蒙古形成包夹之势;

- 南宋政府流亡日本,会冲击元朝在中国南方地区合法性;

- 如果出兵并占领日本,可以从东面向南宋突袭。

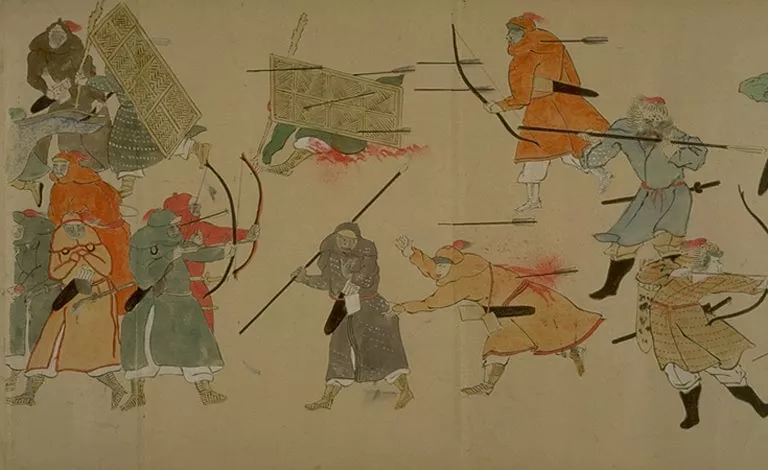

《蒙古袭来绘词》中的元军

与中亚的“高头大马”比起来,日本骑兵的战马跟家驴一般,“十分矮小”。与其说这是“骑兵部队”,倒不如说是马戏团的“杂耍艺人”。战斗结果是显而易见的,“日本骑兵”前仆后继,尽数死于元军的乱箭之中,全部“归位成神”。平内左卫门景隆也在城破之际,自杀成仁。

《蒙古袭来绘词》里的日本骑兵

松浦水军战舰在四员大将佐志房、佐志直、佐志留、佐志勇率领下向元军发起进攻,结果大败,四员大将全部阵亡。十月二十日,战役中最大的决战在博多湾展开,日本文献《八幡愚童训》记载了此战的经过。

面对气势汹汹的日本武士,元军“大笑“”并猛敲战鼓和铜锣,日军战马纷纷受惊,武士们从马上纷纷跌落,元军“轻甲快马,豪盛勇猛”,甚至“将杀死的日本武士剖腹,取肝嚼食”。或许是被元军“取肝嚼食”的行为“吓破了胆”,日军防线全线崩溃。很快,今津、佐原、百道、赤坂接连失陷。因为“崩的太快”,竟有数千日军家眷来不及撤退而被元军俘获。 不过,战争的转机在不经意间出现。在前方指挥作战的左副元帅刘复亨,在战斗中意外负伤,元军不得不停止追击,撤回船上休整,准备第二天接着进攻。

日本大河剧《北条时宗》里的刘复亨

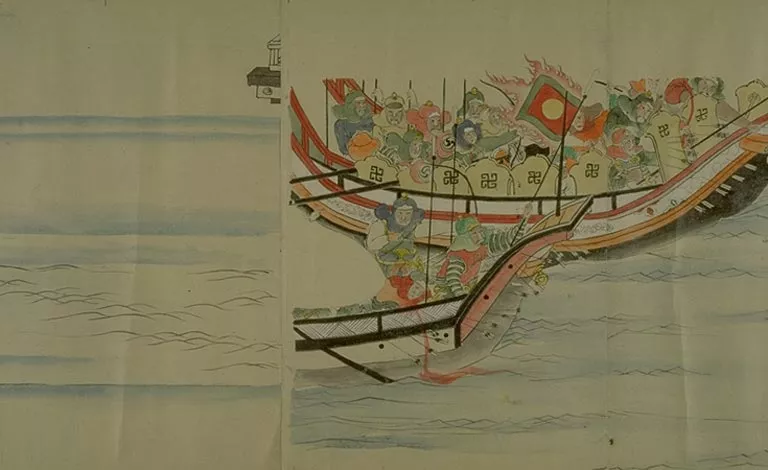

此次出征的元军超过两万人,居然用了九百艘船只,平均每条船上只有三十来人,其尺寸之小,抗风浪能力之差可想而知。元军因大风造成大批船只失事,据说失踪了一万三千余人,可谓损失惨重。元朝的“第一次征日战争”以如此虎头蛇尾的方式草草收场。

《蒙古袭来绘词》中的元军“战舰”,实在是过于“袖珍”

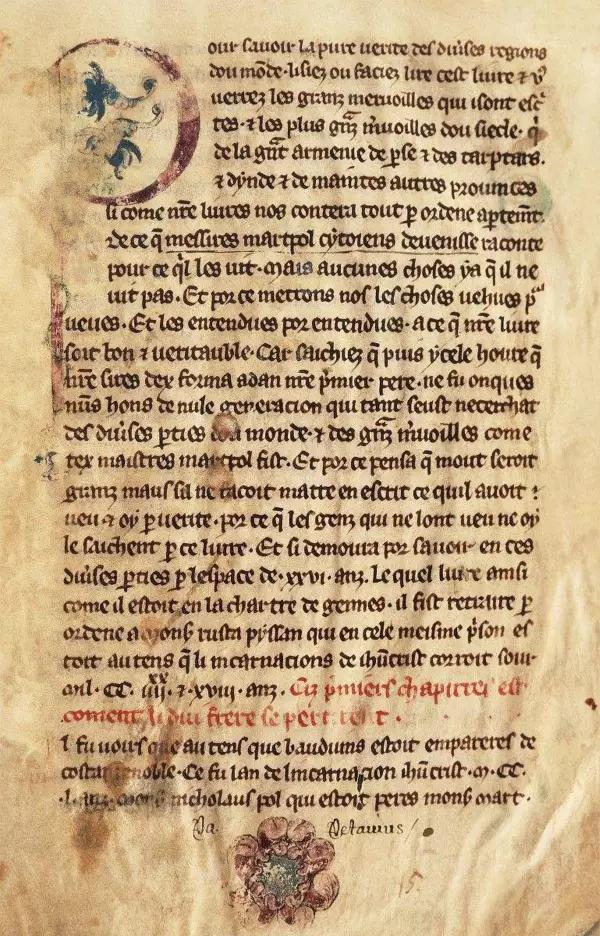

此后数年,镰仓幕府大兴土木,修建了北九州绵延的沿海防御体系,并在战法和训练上相应有所改进,日本武士的战斗力发生了“质变”。而元军在这次试探性的攻击中发现,日本远没有像马可波罗说的那般富庶。因此,全军上下对于“征服日本”的热情,也日趋冷淡。

《马可波罗游记》里的日本,以盛产黄金、珍珠和宝石著称

狼狈的“第二次对日战争”

双方你来我往,矛盾却始终无法调和,而镰仓幕府的态度也变得愈发强硬,甚至在1275年和1279年两次将忽必烈的使臣杜世忠、周福等斩杀,这让元廷上下颇为震怒。 为了维护自己的权威,1281年,元朝第二次出兵讨伐日本。

蒙古第二次“袭来”

元军兵分两路,“东路军”约五万人则循旧路,于五月便登陆北九州;而作为主力的十万“江南军”,直到七月才抵达日本海岸。仗还没开打,军中就爆发了瘟疫,元军的战斗力大幅度下降,前进速度也变得十分缓慢。七月底,元军再次遭遇台风,这一次的损失更为惨重。

- 十万“江南军”因战船质量低劣,几乎全军覆没;

- 五万“东路军”的损失,也达到了近七成。

此时的日军战斗力,已经发生了“质的变化”

- 杀俘是不可能的,不仅会失去人心,甚至会动摇统治根基;

- “新附军”的战斗力实在一般,将他们编入军队,只会拉低全军战斗力;

- 将“新附军”全部遣散,害怕他们有异心,再次揭竿而起。

在“第二次对日战争”中,“江南军”几乎全军覆没,可主将范文虎并未受到惩戒,就像韩儒林先生说的,“将南宋新附军派去打日本,充当炮灰”。

范文虎打了一辈子败仗,却享了一辈子的清福

忽必烈两次征伐日本的战争,虽然都以失败告终,但也重创了镰仓幕府的有生力量。

因为无法给付参战日军将领的赏赐,幕府内部出现裂痕,国内的矛盾也变得愈发激烈,政局也进入了动荡期。 1333年5月,伴随着北条高时及其一族的自杀,日本进入了所谓的“南北朝时代”。可以说,这两次战争,对于整个东亚的历史发展,都有着深刻的影响。 作者:汗八里文艺之声

本站内容收集整理于网络,多标有原文出处,本站仅提供信息存储空间服务。如若转载,请注明出处。