02

公立教育关注素养

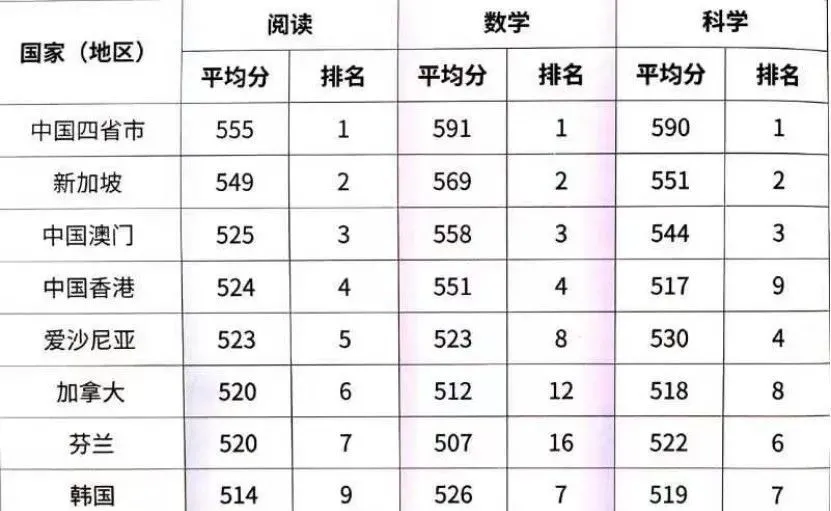

在国际通行的PISA测试(国际学生评估项目)中,中国学生屡获佳绩。这项测试每三年举办一次,以数学、阅读、科学等核心素养考察各国15岁的学生,从而评测各国学生的综合水平。而自2009年上海作为代表城市首次参赛以来,中国学生三次拔得头筹。在2018年的测试中,中国以北京、上海、江苏、浙江组成的代表队更是以三门均超亚军的绝对优势摘下桂冠。

02

公立教育关注素养

在国际通行的PISA测试(国际学生评估项目)中,中国学生屡获佳绩。这项测试每三年举办一次,以数学、阅读、科学等核心素养考察各国15岁的学生,从而评测各国学生的综合水平。而自2009年上海作为代表城市首次参赛以来,中国学生三次拔得头筹。在2018年的测试中,中国以北京、上海、江苏、浙江组成的代表队更是以三门均超亚军的绝对优势摘下桂冠。

然而,对成绩数据的分析却透露两个问题。

一是学习效率不突出。中国学生每周学习时间为31.8小时,平均每日课堂学习约6小时,在79个国家和地区中,排名第四,傲人成绩的背后是绝对的时间付出。

二是学习幸福指数低。在评估学生对学校、团体、班级的归属感和生活满意度的问卷中,中国学生分别排名第51位和第61位,成绩领跑而快乐垫底的问题凸显。关于学习的消极情绪也严重影响了学生的学习志趣。根据PISA结果,美国期望进入科学相关行业的学生比例为38%,OECD平均为24.5%,而中国学生仅为16.8%。一场优胜的大考反而使得中国“素质教育”“快乐教育”遭遇质疑,高水平背后是高压捆绑?“素质”、“快乐”何处寻?

“素质教育”不是新鲜词,自改革开放以来,对“素质教育”的理解不断迭代。此次“新课标”明确地更新了另一个提法——素养导向。

据教育部教材局负责人在答记者问中表示,素养导向作为“新课标”的改革重点之一,意在培育学生终身发展和适应社会发展所需要的核心素养,特别是真实情境中解决问题的能力。

教育部教材局一级巡视员申继亮分析,素养导向实际上反映的问题是基础教育如何定位。“养其根,俟其实”,不急切于孩子的学业表现,而是关注孩子的成长质量。“养其根”有三个方面的内涵,一是定其向,明确人生价值和追求;二是蓄其力,激发内在学习动力;三是立其本,培养核心素养。

去年,一篇关注创新教育的文章《回龙观,一群985妈妈的反鸡娃实践》爆火。故事真实讲述了北京一些高知家庭放弃了公立学校,把孩子送到一所小型创新学校,实践素质教育。最后又在小升初、中考的关头,无奈把孩子送回公立学校或主流国际学校。

该文作者,长期关注素质教育的资深媒体人崔冠怡认为,无论是新课标推进,还是劳动课重磅回归,都是面向素质教育的大胆探索。然而之前很长一段时间,这些探索的重任都落在国际化学校和小型创新教育学校的肩上。在这样的学校,孩子们各种花式学习、体能训练、跨学科探索、训练各种劳动技能,很多国际化学校和小型创新教育都已经积累了很丰富的经验。在她的“985妈妈反娃”故事里的小型创新学校,孩子甚至要去山村务农、摆摊、压榨花生油,在学校打理菜地、饲养猫狗、练习茶道、面点等。

而在素养导向方面,仅以语文教学为例,国际化学校有其突出的优势。在崔冠怡接触的一些国际化学校中,语文课并非单纯采用部编教材照本宣科,而是以校本为主,将语文课拆分为儿童文学、写作与表达、名著经典诵读等多个模块,通过小说创作、戏剧表演、游学体验去感受文学的魅力与实用价值。

比如,她孩子小学时学莫泊桑的《项链》时,同学一起训练审辩思维。在讨论中,教师不引导固定的中心思想。有的孩子认为主人公应遵从内心,脱离丈夫和家庭,追求向往的上流社会;而另一些孩子则认为项链的丢失反而改变了主人公的三观,使她幡然醒悟。

然而,崔冠怡发现,接受国际化学校素质教育的孩子一旦回归公立体系极易水土不服,公立教育与国际化教育存在无法融通的痛点。比如,一些孩子在国际化小学大量学习过中国经典和世界名著,但回归公立,尤其面对日后中考,语文的阅读、写作等环节都不够严谨,缺乏系统训练,过往的“人文熏陶”成了不受公立学校待见的“野路子”。她认为,在应试升学指挥棒下,“一闪一闪亮晶晶,满篇都是假惺惺”的中小学作文等问题,短期内很难改变。

在国际教育资深从业者秦校长看来,素养的真正落地,与教育工作者的担当有极大关系。教育人是否愿意承担这一份责任是他所担忧的。此次“新课标”的最大亮点便是从过去单一考查教学内容转变为对人本身的关注,这也是素养导向的背后逻辑所在。

事实上,“新课标”中重点突出的素养导向对公办学校和国际化学校都有很强的指导作用。因为不论是公立学校的国际部还是民办国际化学校,它们都在一定程度上独立存在,采用西方的课程体系、教学管理,遵循西方的培养目标和培养模式。

在此情况下,一部分国际化学校凭借AP、A Level的考试取向,IB的课程体系等理所应当地将“国际化”的实现附着于从西方引入的考试制度和课程设计上,从而缺乏对自身品牌和特色的思考。在打造连接中西方教育的桥梁上,不少国际化学校犯难又犯懒。简单地将国际品牌引进来还无法达到走向国际的目标,将自身推广出去,建立独有课程体系可能才是一种更高层次的国际化。

因此,“新课标”素养导向的呼吁也在不断倒逼国际化学校思考自身的核心竞争力。如何摆脱“经销商”思维,发扬自身灵活性优势,潜心钻研品牌特色课程,聚焦学生的高质量成长是国际化学校亟需探索的问题。

然而,对成绩数据的分析却透露两个问题。

一是学习效率不突出。中国学生每周学习时间为31.8小时,平均每日课堂学习约6小时,在79个国家和地区中,排名第四,傲人成绩的背后是绝对的时间付出。

二是学习幸福指数低。在评估学生对学校、团体、班级的归属感和生活满意度的问卷中,中国学生分别排名第51位和第61位,成绩领跑而快乐垫底的问题凸显。关于学习的消极情绪也严重影响了学生的学习志趣。根据PISA结果,美国期望进入科学相关行业的学生比例为38%,OECD平均为24.5%,而中国学生仅为16.8%。一场优胜的大考反而使得中国“素质教育”“快乐教育”遭遇质疑,高水平背后是高压捆绑?“素质”、“快乐”何处寻?

“素质教育”不是新鲜词,自改革开放以来,对“素质教育”的理解不断迭代。此次“新课标”明确地更新了另一个提法——素养导向。

据教育部教材局负责人在答记者问中表示,素养导向作为“新课标”的改革重点之一,意在培育学生终身发展和适应社会发展所需要的核心素养,特别是真实情境中解决问题的能力。

教育部教材局一级巡视员申继亮分析,素养导向实际上反映的问题是基础教育如何定位。“养其根,俟其实”,不急切于孩子的学业表现,而是关注孩子的成长质量。“养其根”有三个方面的内涵,一是定其向,明确人生价值和追求;二是蓄其力,激发内在学习动力;三是立其本,培养核心素养。

去年,一篇关注创新教育的文章《回龙观,一群985妈妈的反鸡娃实践》爆火。故事真实讲述了北京一些高知家庭放弃了公立学校,把孩子送到一所小型创新学校,实践素质教育。最后又在小升初、中考的关头,无奈把孩子送回公立学校或主流国际学校。

该文作者,长期关注素质教育的资深媒体人崔冠怡认为,无论是新课标推进,还是劳动课重磅回归,都是面向素质教育的大胆探索。然而之前很长一段时间,这些探索的重任都落在国际化学校和小型创新教育学校的肩上。在这样的学校,孩子们各种花式学习、体能训练、跨学科探索、训练各种劳动技能,很多国际化学校和小型创新教育都已经积累了很丰富的经验。在她的“985妈妈反娃”故事里的小型创新学校,孩子甚至要去山村务农、摆摊、压榨花生油,在学校打理菜地、饲养猫狗、练习茶道、面点等。

而在素养导向方面,仅以语文教学为例,国际化学校有其突出的优势。在崔冠怡接触的一些国际化学校中,语文课并非单纯采用部编教材照本宣科,而是以校本为主,将语文课拆分为儿童文学、写作与表达、名著经典诵读等多个模块,通过小说创作、戏剧表演、游学体验去感受文学的魅力与实用价值。

比如,她孩子小学时学莫泊桑的《项链》时,同学一起训练审辩思维。在讨论中,教师不引导固定的中心思想。有的孩子认为主人公应遵从内心,脱离丈夫和家庭,追求向往的上流社会;而另一些孩子则认为项链的丢失反而改变了主人公的三观,使她幡然醒悟。

然而,崔冠怡发现,接受国际化学校素质教育的孩子一旦回归公立体系极易水土不服,公立教育与国际化教育存在无法融通的痛点。比如,一些孩子在国际化小学大量学习过中国经典和世界名著,但回归公立,尤其面对日后中考,语文的阅读、写作等环节都不够严谨,缺乏系统训练,过往的“人文熏陶”成了不受公立学校待见的“野路子”。她认为,在应试升学指挥棒下,“一闪一闪亮晶晶,满篇都是假惺惺”的中小学作文等问题,短期内很难改变。

在国际教育资深从业者秦校长看来,素养的真正落地,与教育工作者的担当有极大关系。教育人是否愿意承担这一份责任是他所担忧的。此次“新课标”的最大亮点便是从过去单一考查教学内容转变为对人本身的关注,这也是素养导向的背后逻辑所在。

事实上,“新课标”中重点突出的素养导向对公办学校和国际化学校都有很强的指导作用。因为不论是公立学校的国际部还是民办国际化学校,它们都在一定程度上独立存在,采用西方的课程体系、教学管理,遵循西方的培养目标和培养模式。

在此情况下,一部分国际化学校凭借AP、A Level的考试取向,IB的课程体系等理所应当地将“国际化”的实现附着于从西方引入的考试制度和课程设计上,从而缺乏对自身品牌和特色的思考。在打造连接中西方教育的桥梁上,不少国际化学校犯难又犯懒。简单地将国际品牌引进来还无法达到走向国际的目标,将自身推广出去,建立独有课程体系可能才是一种更高层次的国际化。

因此,“新课标”素养导向的呼吁也在不断倒逼国际化学校思考自身的核心竞争力。如何摆脱“经销商”思维,发扬自身灵活性优势,潜心钻研品牌特色课程,聚焦学生的高质量成长是国际化学校亟需探索的问题。

03

深挖“中国底色”

在秦校长看来,近20年,国际化学校如雨后春笋般涌现,同时引发一个问题,即中国文化的缺失。时间一长,这一缺失将削弱孩子的文化自信、民族自豪和国家认同等。一部分从小完全接受西方教育的孩子容易对本国的文化传统产生隔阂,从而与父辈的认知形成巨大断裂,存在生于中国,长于中国,却不认同中国文化的“香蕉人”风险。

调整心态,理解深透是秦校长现阶段所思考的问题。自从事国际教育行业以来,在义务教育阶段,落实中国课程标准,借鉴西方先进经验,创新实施方案,建立中国化课程体系是秦校长一直探索的教育实践。

首先,对于国际化学校而言,不论是国家对教材的规范,还是对课程标准的更新,都是倒逼国民教育往更高层次发展,而国际教育作为本土与西方接轨的试验田和先驱者,更加被赋予了期待,困难本身就是机会。其次,要理解国家人才培养目标,即培养立场坚定、高层次、高素质中国人。

尽管“新课标”大力关注思想指导,但在实际的教学中,一线教师并不会对民族认同刻意强调。且公立学校以升学为目的,应试为导向,在课堂教学中,教师更多注重应试训练、得分技巧,反而会损耗学生积极性。而在国际化学校,相对挣脱“一考定终身”的锁链,教师心态相对轻松,授课质量提高,学生的学习兴趣和效率都有提升。

专家观点

陈长河:亟需打破“开放式”的封闭

对于“新课标”在内的一系列教改措施给国际化学校带来的挑战,21世纪教育研究院理事、均优教育创办人陈长河认为,国内和国际的课程一直以来并不相交,这并非好现象。在自然科学所构筑的全人类共同知识之外,国与国之间的差异更多地体现在语言及语言背后的文化。因此,巩固自身特色,熟悉国家、民族的历史与文化,做好文化传统的传承就显得尤为重要。

“新课标”的实施迎来了学习方式的重大改变,“活学活用”的素养导向、“知行合一”的实践导向对基础教育提出了跨学科等更为综合的要求。而国际化学校也亟需打破“开放”的封闭,以“立德树人”为根本目标,在人文方面,更加注重以中国的内容作为学习资源,提升课程研发的核心能力,在技术层面上实现课程的本土化与校本化。

作者 | 敖竹梅 来源:顶思

03

深挖“中国底色”

在秦校长看来,近20年,国际化学校如雨后春笋般涌现,同时引发一个问题,即中国文化的缺失。时间一长,这一缺失将削弱孩子的文化自信、民族自豪和国家认同等。一部分从小完全接受西方教育的孩子容易对本国的文化传统产生隔阂,从而与父辈的认知形成巨大断裂,存在生于中国,长于中国,却不认同中国文化的“香蕉人”风险。

调整心态,理解深透是秦校长现阶段所思考的问题。自从事国际教育行业以来,在义务教育阶段,落实中国课程标准,借鉴西方先进经验,创新实施方案,建立中国化课程体系是秦校长一直探索的教育实践。

首先,对于国际化学校而言,不论是国家对教材的规范,还是对课程标准的更新,都是倒逼国民教育往更高层次发展,而国际教育作为本土与西方接轨的试验田和先驱者,更加被赋予了期待,困难本身就是机会。其次,要理解国家人才培养目标,即培养立场坚定、高层次、高素质中国人。

尽管“新课标”大力关注思想指导,但在实际的教学中,一线教师并不会对民族认同刻意强调。且公立学校以升学为目的,应试为导向,在课堂教学中,教师更多注重应试训练、得分技巧,反而会损耗学生积极性。而在国际化学校,相对挣脱“一考定终身”的锁链,教师心态相对轻松,授课质量提高,学生的学习兴趣和效率都有提升。

专家观点

陈长河:亟需打破“开放式”的封闭

对于“新课标”在内的一系列教改措施给国际化学校带来的挑战,21世纪教育研究院理事、均优教育创办人陈长河认为,国内和国际的课程一直以来并不相交,这并非好现象。在自然科学所构筑的全人类共同知识之外,国与国之间的差异更多地体现在语言及语言背后的文化。因此,巩固自身特色,熟悉国家、民族的历史与文化,做好文化传统的传承就显得尤为重要。

“新课标”的实施迎来了学习方式的重大改变,“活学活用”的素养导向、“知行合一”的实践导向对基础教育提出了跨学科等更为综合的要求。而国际化学校也亟需打破“开放”的封闭,以“立德树人”为根本目标,在人文方面,更加注重以中国的内容作为学习资源,提升课程研发的核心能力,在技术层面上实现课程的本土化与校本化。

作者 | 敖竹梅 来源:顶思 本站内容收集整理于网络,多标有原文出处,本站仅提供信息存储空间服务。如若转载,请注明出处。