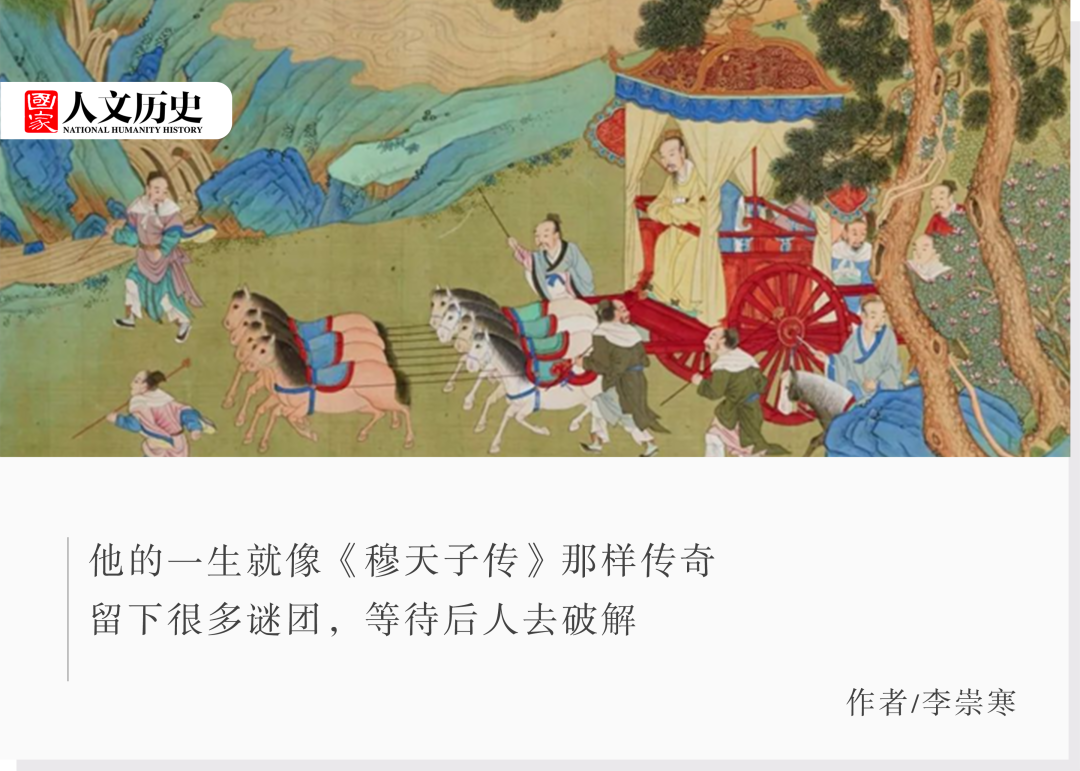

西周诸王中哪位天子最具传奇色彩?

答:穆王几神人哉?能穷当身之乐。

究竟他的“神人”光环从何而来?让我们从洋洋洒洒数千言的《穆天子传》说起。

西周诸王中哪位天子最具传奇色彩?

答:穆王几神人哉?能穷当身之乐。

究竟他的“神人”光环从何而来?让我们从洋洋洒洒数千言的《穆天子传》说起。

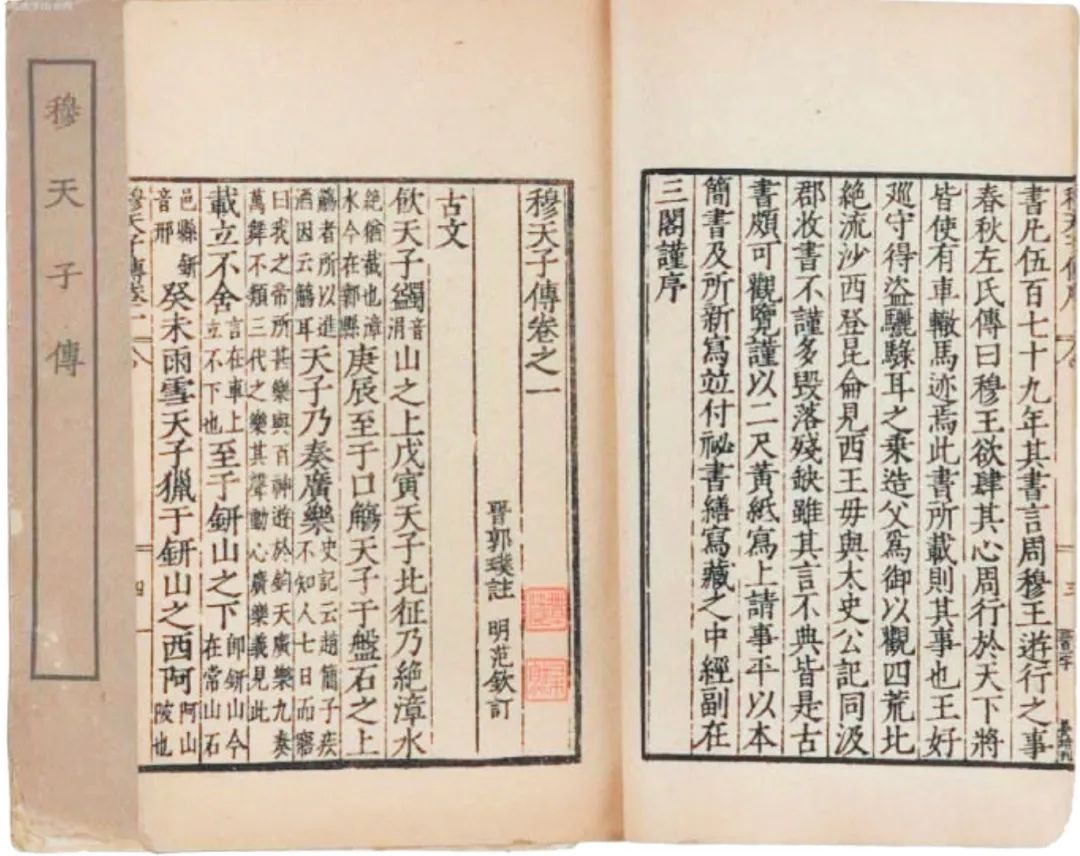

《穆天子传》,晋郭璞注。

《穆天子传》又名《周王游行》,是西晋太康初年发现的汲冢竹书的一种,记周穆王驾八骏西巡天下,会见西王母之事,撰者不详,一说成书于战国。

《穆天子传》,晋郭璞注。

《穆天子传》又名《周王游行》,是西晋太康初年发现的汲冢竹书的一种,记周穆王驾八骏西巡天下,会见西王母之事,撰者不详,一说成书于战国。

天子的旅行日志

简单点说,《穆天子传》就是周穆王的旅行日志,就像它最初被编校时的名字《周王游行》。 据《穆天子传》载,周穆王带着大批人马、礼物奔赴的第一个目的地为河宗氏辖地——今内蒙古河套地区,经学者们考证,周穆王一行的路线当为:从成周(今河南洛阳)出发,沿着太行山西侧,渡黄河,越磐石(今山西平定),沿滹沱河北岸西行,北征犬戎后,通过现在雁门关一带,然后到达河宗部落居住的地方。在那里,周穆王一行受到当地人民的热烈招待,他们献上12匹骏马、10张豹皮作为见面礼,周穆王休整了好几天,打猎、钓鱼,而后带着礼物上路,于燕然山下(今阴山)赴河宗氏首领伯夭之约。在后者的引导下,他才开始了神奇的西游行,路过很多闻所未闻的部落,“西征昆仑丘”,见识各种各样的植物、动物,集齐马牛羊、乳酪、玉石等各式礼物后,周穆王终于来到与中原相隔一万多里的西王母之邦。 初次见面,周穆王就给西王母留下了好印象,他带来的礼物,又是珠宝美玉如玉圭、玉璧,又是精美衣料如锦绣丝绢,比沿途赏赐给各部落的高级得多,“西王母再拜受之”,对远道而来的新朋友十分满意。几天后,双方相会于瑶池之上,宴饮唱和,互表心意: 西王母为天子谣,曰: “白云在天,山陵自出,道里悠远,山川间之,将子无死,尚能复来。”天子答之曰:“予归东土,和治诸夏,万民平均,吾顾见汝,比及三年,将复而野。” 大意是说,西王母感谢周穆王不顾路途遥远来访友邦,希望他以后常来看看。面对西王母的盛情邀约,周穆王愉快答应:等我回去稳定政局,确保老百姓都过上好日子了,三年后再来赴约。 绘画,绘周穆王与西王母相会的情形。

相聚总是短暂,离别又惹人伤感,二人分别后,周穆王登上弇山,刻石纪念,继续向西北旷野行进,一路上搜罗的宝贝,如兽皮禽羽、贝带朱砂、彩色宝石等,数不胜数。

据《穆天子传》统计,这趟远游,周穆王一行走了35000里(往返)。回程穿越沙漠时,没有水喝,周穆王差点渴死。有人心生一计,刺伤马脖子,取了些马血递与穆天子喝,这才救了他一命。长途漫漫,意外随时发生,要是没有最出色的驭手造父为其驾乘八骏(可日行千里),没有伯夭担任向导,没有军队人员(“六师之人”)紧密跟随,周穆王无法走完全程。是什么驱使他坚持下来,在草原、沙漠、森林留下足迹?难道只为看蓝天白云、好山好水、实现周行天下的梦想?

恐怕没那么简单。

绘画,绘周穆王与西王母相会的情形。

相聚总是短暂,离别又惹人伤感,二人分别后,周穆王登上弇山,刻石纪念,继续向西北旷野行进,一路上搜罗的宝贝,如兽皮禽羽、贝带朱砂、彩色宝石等,数不胜数。

据《穆天子传》统计,这趟远游,周穆王一行走了35000里(往返)。回程穿越沙漠时,没有水喝,周穆王差点渴死。有人心生一计,刺伤马脖子,取了些马血递与穆天子喝,这才救了他一命。长途漫漫,意外随时发生,要是没有最出色的驭手造父为其驾乘八骏(可日行千里),没有伯夭担任向导,没有军队人员(“六师之人”)紧密跟随,周穆王无法走完全程。是什么驱使他坚持下来,在草原、沙漠、森林留下足迹?难道只为看蓝天白云、好山好水、实现周行天下的梦想?

恐怕没那么简单。

伪书还是史书?

回答这个问题前,我们先谈谈应当怎么看待《穆天子传》这本书。 事实上,自出土以来,《穆天子传》便被视为西周史官的实录,同《竹书纪年》一样,皆是信史。但是文中一些内容很容易让读者想起《山海经》《楚辞》里的神话传说,明人胡应麟率先对其真实性提出怀疑,认为它是后人杜撰出来的伪书,周穆王根本没去过那么多地方,所谓西王母、花花草草、飞鸟百兽都是编出来给小孩看的。胡应麟称之为“小说滥觞”。 此后,学界关于该书的史料性质和创作年代展开了长时间的讨论,一致认为:《穆天子传》绝非向壁虚构,无论从先秦其他典籍还是出土文物中均可证实——它是一部具有史料价值的历史文献。 以先秦典籍为例,《国语》向来被认为是了解和研究西周、春秋时期历史的重要典籍,据《国语·周语》载: “穆王将征犬戎,祭公谋父谏曰:不可。先王耀德不观兵。……王不听,遂征之。” 侧面证实了《穆天子传》中周穆王北征犬戎的真实性。《竹书纪年》亦有周穆王西征的明确记载。司马迁作《史记》曾明言: “《禹本纪》《山海经》所有怪物,余不敢言之也。” 但在《秦本纪》和《赵世家》中引述了造父为周穆王驾车西行,穆王见西王母,乐而忘归之事。最直接的证据当属《穆天子传》中跟随天子西行的大臣“毛班”,不见于其他古书记载,却出现在周穆王时代制作的青铜器班簋铭文中,足以证明周穆王西游之事并非无稽之谈,如青铜器专家、历史学家唐兰所言: “毛班见《穆天子传》,此书虽多夸张之语,写成时代较晚,……大体上有历史根据的,得此簋正可互证。” 就像历史学家岑仲勉所说: “疑《穆传》为伪作者不少其人,酿成误会,无非全凭臆想而不结合实际所致,试问具有日期、方向、地名里距以及语言、族落、物产种种交织的事实,岂易作伪?即作之亦必罅漏百出。” 既然如此,如何解释西王母的存在?毕竟西王母故事最早见于《山海经》,而《山海经》成书于战国。历史学家杨宽在《西周史》中给出了合理推测,他认为《穆天子传》: “由于作者采自一个从西周留存到战国的游牧部族河宗氏的祖先神话传说。他们从西周以来,世代口头流传着祖先河宗栢夭(即伯夭)参与周穆王长途西游的神话传说,从一个引导者变成了周穆王的随从官员,结果得封为‘河宗正’的官职,从而使这个部族得以兴旺起来。他们认为这是他们整个部族的光荣历史,世代口头相传而不替,直到战国初期才被魏国史官采访所得,成为《穆天子传》的主要内容。” 八骏巡游,18 世纪 《帝鉴图说》彩绘插画。绘周穆王姬满乘八骏巡游天下的情形

换句话说:

“周穆王在几个游牧部族的引导下,带着所谓六师之人,沿着黄河上游西行,穿越戎、狄地区,经历许多戎狄部族,相互赠送礼品,做安抚的工作,都是真实的故事。”

只是河宗氏部族为这个真实的故事披上了一层神话的外衣,他们自认是河伯之神的后裔,河出昆仑又是他们信仰的传说,因此在他们的话语体系中,穆天子西征的主要目的,就是上帝的命令——至于昆仑之丘,以观舂山之宝。而作为战国时期的作品,《穆天子传》中难免要加入当时流行的神话元素“西王母”,是故才会呈现出充满神怪色彩的奇幻之旅。

八骏巡游,18 世纪 《帝鉴图说》彩绘插画。绘周穆王姬满乘八骏巡游天下的情形

换句话说:

“周穆王在几个游牧部族的引导下,带着所谓六师之人,沿着黄河上游西行,穿越戎、狄地区,经历许多戎狄部族,相互赠送礼品,做安抚的工作,都是真实的故事。”

只是河宗氏部族为这个真实的故事披上了一层神话的外衣,他们自认是河伯之神的后裔,河出昆仑又是他们信仰的传说,因此在他们的话语体系中,穆天子西征的主要目的,就是上帝的命令——至于昆仑之丘,以观舂山之宝。而作为战国时期的作品,《穆天子传》中难免要加入当时流行的神话元素“西王母”,是故才会呈现出充满神怪色彩的奇幻之旅。

最远到达哪里?

那么,真实历史中的周穆王为何在父亲昭王南征不复后依旧冒险远行?往大了说,无非是为了王朝的进一步扩张,成就大邦周的伟业。自武王克商,历成康之治,西周王朝走过半个多世纪,虽然中途出现了昭王殁于汉水的小挫折,但并不妨碍周穆王带着他的王朝走向盛世。从他不顾重臣祭公谋父劝告,执意出征犬戎便可看出其雄心壮志。周穆王最终俘获“四白狼”“四白鹿”而归——有学者推测可能是当时北方少数民族部族若干首领的名号。尽管《国语》略带讽刺地说“自是荒服者不至”(此后部族首领都不来朝见周王),似乎穆天子这次用兵,过大于功,不过考虑到大多数先秦两汉典籍对周穆王多有负面评价——基本是一个不听谏言肆意征讨、不以国事为重、恣意游玩的无道君主形象,《国语》这番论断不见得对。 周朝历代以犬戎为大患,穆王能用兵征伐,总算难得。《竹书纪年》载,周穆王西征犬戎后, “取其五王以东,王遂迁戎于太原”,把降服的首领迁徙于太原(今陇东地区),充当王朝的西北屏障,也算是为自己扫除了通往西方道路上的障碍。按理说,天子出游,带几个随身侍臣即可,为何周穆王西行时把最精锐的主力部队“西六师”都带上,还有军事将领毛班相随,一看就是有备而去,既为巡视属国,巩固西周的宗主地位,又为消除来自西北方诸部族的威胁,带有强烈的经济、政治、军事目的。 簋,西周穆王时期,青铜器,通高 21 厘米,口径 22 厘米,1975 年 3 月陕西省扶风县法门镇庄白村西周墓出土,现藏扶风县博物馆

西游路上,周穆王所到之处,与各部落友好相处,互赠礼物,促进了周王室与诸部族之间的物质文化交流。周穆王不仅收获大量玉石、好马,还封赐了一些重要部落的首领。他登上昆仑之巅,瞻仰黄帝之宫,会西王母于瑶池,大猎于旷原……

他到过最远的地方,有人考证说是波兰华沙,有人说是中亚吉尔吉斯斯坦的草原地区,也有学者推测,穆天子西行再远不会超出新疆地区,还有人认为他不过是在今山东省内盘桓。历史地理学家王守春以《穆天子传》中的地理景观、物产为线索,按图索骥,论证周穆王西征的地域范围主要为西北的河套以西、黄河上游、河西走廊和新疆地区。他指出:

“周穆王所游历地区,有广阔的沙漠,有辽阔的草原,盛产良马、牛、羊、狗,这一自然景观和人文特点,只能是我国西北草原和荒漠地区。周穆王所到地区,还出产玉石,特别是出产白玉石,这应当是今天的新疆塔里木盆地。”

在他看来,所谓的“瑶池”“西王母之邦”均位于今新疆境内,西王母所唱“瑶池”周围的自然景象“白云在天,山陵自出”与赛里木湖比较接近,“这里‘蓝天白云’的天气较为多见。它虽然也是位于天山的山间盆地中,但湖面宽阔,周围的山地相对高度显得很低,好像是丘陵。另外,赛里木湖位于交通要道上,从准噶尔盆地到伊犁河谷,赛里木湖是必经之地。同时,西王母的后一句吟唱所描写的是草原游牧生活,而准噶尔盆地在古代则是游牧民族区,因此,西王母之邦应当在准噶尔盆地或邻近地区”。至于西王母的住地,王守春根据两人告别后的路线(“西王母还归”)推测,极有可能在伊犁河谷地。

以上都是学者的猜测,难有定论,就像大家不知道西王母的身份一样,也许是史前新疆部落联盟的女性酋长,也许是周穆王远嫁的女儿,众说纷纭,莫衷一是。

簋,西周穆王时期,青铜器,通高 21 厘米,口径 22 厘米,1975 年 3 月陕西省扶风县法门镇庄白村西周墓出土,现藏扶风县博物馆

西游路上,周穆王所到之处,与各部落友好相处,互赠礼物,促进了周王室与诸部族之间的物质文化交流。周穆王不仅收获大量玉石、好马,还封赐了一些重要部落的首领。他登上昆仑之巅,瞻仰黄帝之宫,会西王母于瑶池,大猎于旷原……

他到过最远的地方,有人考证说是波兰华沙,有人说是中亚吉尔吉斯斯坦的草原地区,也有学者推测,穆天子西行再远不会超出新疆地区,还有人认为他不过是在今山东省内盘桓。历史地理学家王守春以《穆天子传》中的地理景观、物产为线索,按图索骥,论证周穆王西征的地域范围主要为西北的河套以西、黄河上游、河西走廊和新疆地区。他指出:

“周穆王所游历地区,有广阔的沙漠,有辽阔的草原,盛产良马、牛、羊、狗,这一自然景观和人文特点,只能是我国西北草原和荒漠地区。周穆王所到地区,还出产玉石,特别是出产白玉石,这应当是今天的新疆塔里木盆地。”

在他看来,所谓的“瑶池”“西王母之邦”均位于今新疆境内,西王母所唱“瑶池”周围的自然景象“白云在天,山陵自出”与赛里木湖比较接近,“这里‘蓝天白云’的天气较为多见。它虽然也是位于天山的山间盆地中,但湖面宽阔,周围的山地相对高度显得很低,好像是丘陵。另外,赛里木湖位于交通要道上,从准噶尔盆地到伊犁河谷,赛里木湖是必经之地。同时,西王母的后一句吟唱所描写的是草原游牧生活,而准噶尔盆地在古代则是游牧民族区,因此,西王母之邦应当在准噶尔盆地或邻近地区”。至于西王母的住地,王守春根据两人告别后的路线(“西王母还归”)推测,极有可能在伊犁河谷地。

以上都是学者的猜测,难有定论,就像大家不知道西王母的身份一样,也许是史前新疆部落联盟的女性酋长,也许是周穆王远嫁的女儿,众说纷纭,莫衷一是。

南伐淮夷,大会诸侯

如果你以为周穆王的梦想只是当个旅行家、探索世界那么简单,那可就错了:他想要创下千秋功业,当个盛世明君。从春秋时人的推崇,将他与商汤、周武功业并列来看,周穆王确实以实际行动成就了雄主美名。传闻就在他遨游在外、流连忘返时,东南方的徐偃王造反,对成周造成巨大威胁,幸有造父驾驭千里马,穆天子得以“长驱归周,一日千里以救乱”。 徐偃王为徐国国君,据说是辅佐大禹治水有功的伯益后代。徐偃王生来就注定不凡。据晋张华《博物志》引述的《徐偃王志》载,徐偃王的生母是徐国宫女,一日,该宫女产下一枚蛋,徐国国君认为很不吉利,就命人将蛋扔到河边,恰巧被一只名为“鹄苍”的神犬捡了起来,带回了家。“鹄苍”主人是一名独孤老妇,见此情形很是诧异,在她精心照料下,从蛋里孵化出一名仰面躺着的男婴,取名为“偃”,徐国国君听此奇闻后,决定收养这个男孩,小孩渐渐长大,既仁义又聪明,成为国君后,江淮一带的小诸侯国纷纷屈服于他,徐国实力大为增强。 徐偃王的身世传闻看似无稽之谈,但这种卵生神话却广泛流传于东夷民族之中,反映的是其背后的鸟崇拜心理。 早在西周初建时,活跃在鲁东南的徐国就是兴兵反周的中坚力量、东夷集团的主力军。周公东征后,徐国时服时叛,经常与鲁国发生摩擦,以致后者一度封锁东郊交通。在与鲁国几次较量失败后,徐国向南逃遁,迁到今皖东北、苏西北的淮河两岸一带定居,不时挑起战争。到徐偃王时,他联合周边诸侯国对周发动了一次强势攻击,从淮河一直打到黄河边上,深入核心区域,威胁东都洛邑。有多篇青铜器铭文记录了双方的交锋,首都博物馆藏班簋即是“物证”。 说来,班簋的发现同《穆天子书》一样,纯属意外。1966年后,北京地区大量古旧图书、文物古董成了“破四旧”的对象,有的被当场焚毁,有的被送往废品站、造纸厂和炼铜厂。为了抢救和保护文物,北京市文物工作者组成古书文物清理小组,每天在废品堆里寻宝。1972年6月的一天,北京市文物管理处呼玉衡、华义武师徒早早就来到北京市物资回收公司有色金属供应站,华义武后来回忆,他们从早上9点钟开始拣选,到中午12点多钟,从废铜堆中发现了三块铜器残片,一块是器壁,一块是带有铭文的器底,还有一块是器足。这可不得了,二人将搜寻到的碎片打包好,带回办公处请青铜器专家程长新先生鉴定,程先生仔细察看纹饰和铭文后,初步认定当是一件西周时期的有铭铜器,于是大家又返回废铜堆里仔细翻找,终于又找到器物的口部、腹部、耳部等残片。经过认真对接、辨认铭文,最终确定这件文物就是清宫旧藏班簋,八国联军占领北京时流散出宫,“大隐”于民间,直到被再次发现。 班簋,西周穆王时期,青铜器,通高 22.5 厘米,口径 25.7 厘米,曾为清宫收藏旧物,并收录于《西清古鉴》,现藏首都博物馆。

尽管班簋器身毁坏过半,仅残留口部、腹部、器耳等,但器底铭文基本完整地保存下来。铭文大意为:八月初的甲戌这天,周王在宗周册命毛伯接任虢城公的职位,担任王朝执政大臣,以“毛公”身份护卫王位,作天下的表率,同时掌管繁、蜀、巢三个方国,并给予毛公赏赐。册命完毕后,周王命令毛公率领封君及其部族等人征伐东方“戎”,同时指派吴伯率领其军队从左方辅助毛公,又命吕伯率军作右方辅助,并命令毛班:

“率领你的族人跟随毛父出征,出城之后负责保卫毛公的人身安全。”

三年之后,毛公平定叛乱,班师回朝,向上天祭告其事:东国之民不明白上天的旨意,所以灭亡了。因此只有敬重德行才能无所违失。毛班为颂扬其父功德,做此簋,“子子孙孙世其永宝”,希望子孙世代珍爱它。

周王如此兴师动众,对手“戎”究竟是谁?不少学者认为,伐戎即伐徐偃王。周穆王征徐的战役,历时3年,可见战争规模不小,除毛公、吕伯、吴伯等参与其中外,周穆王还命令伯雍父率师戍守在古师(今河南太康县南),以道(今河南汝南附近)和胡(今安徽阜阳附近)两个小国为前哨,伯雍父来往于此三地。其实周人早在淮域边界设有防御性据点,防范淮夷攻击。饶是如此,淮夷还是突破防线,“敢伐内国”。在伯雍父抵御淮夷战斗中,最为关键的一次战役是簋所载(即伯雍父)率领成周军队追击淮夷,在棫林(今河南叶县东)与戎激战,大获全胜,俘敌100,缴获兵器135件,救回被戎所俘西周百姓114人,整个战争过程中,毫发未损。淮夷的这次入侵虽以失败告终,然而淮夷能够做出跨越边界深入的行动,实力不容小觑。

传统文献说徐偃王挑起战争,而后英明神武的周穆王凭一己之力轻易打败,金文显示的事实并非如此,虽然结果最终一样——徐偃王惨败,但过程肯定远比我们想象中的复杂和艰难。经此一役后,东西南北四方局势大体稳定,周穆王效仿前贤,大会诸侯于涂山,向天下昭告周天子的权威。

班簋,西周穆王时期,青铜器,通高 22.5 厘米,口径 25.7 厘米,曾为清宫收藏旧物,并收录于《西清古鉴》,现藏首都博物馆。

尽管班簋器身毁坏过半,仅残留口部、腹部、器耳等,但器底铭文基本完整地保存下来。铭文大意为:八月初的甲戌这天,周王在宗周册命毛伯接任虢城公的职位,担任王朝执政大臣,以“毛公”身份护卫王位,作天下的表率,同时掌管繁、蜀、巢三个方国,并给予毛公赏赐。册命完毕后,周王命令毛公率领封君及其部族等人征伐东方“戎”,同时指派吴伯率领其军队从左方辅助毛公,又命吕伯率军作右方辅助,并命令毛班:

“率领你的族人跟随毛父出征,出城之后负责保卫毛公的人身安全。”

三年之后,毛公平定叛乱,班师回朝,向上天祭告其事:东国之民不明白上天的旨意,所以灭亡了。因此只有敬重德行才能无所违失。毛班为颂扬其父功德,做此簋,“子子孙孙世其永宝”,希望子孙世代珍爱它。

周王如此兴师动众,对手“戎”究竟是谁?不少学者认为,伐戎即伐徐偃王。周穆王征徐的战役,历时3年,可见战争规模不小,除毛公、吕伯、吴伯等参与其中外,周穆王还命令伯雍父率师戍守在古师(今河南太康县南),以道(今河南汝南附近)和胡(今安徽阜阳附近)两个小国为前哨,伯雍父来往于此三地。其实周人早在淮域边界设有防御性据点,防范淮夷攻击。饶是如此,淮夷还是突破防线,“敢伐内国”。在伯雍父抵御淮夷战斗中,最为关键的一次战役是簋所载(即伯雍父)率领成周军队追击淮夷,在棫林(今河南叶县东)与戎激战,大获全胜,俘敌100,缴获兵器135件,救回被戎所俘西周百姓114人,整个战争过程中,毫发未损。淮夷的这次入侵虽以失败告终,然而淮夷能够做出跨越边界深入的行动,实力不容小觑。

传统文献说徐偃王挑起战争,而后英明神武的周穆王凭一己之力轻易打败,金文显示的事实并非如此,虽然结果最终一样——徐偃王惨败,但过程肯定远比我们想象中的复杂和艰难。经此一役后,东西南北四方局势大体稳定,周穆王效仿前贤,大会诸侯于涂山,向天下昭告周天子的权威。

刖人守囿车,西周,青铜器,在带活动插销的车门旁 , 站着一个断左足的裸人(受刖刑者),这印证了西周“刖者使守囿”的历史,即受到砍足酷刑的人,让他守动物苑囿之门。

《史记》说:

“穆王即位,春秋已五十矣。……穆王立五十五年,崩。”

若是按司马迁的说法,穆天子从50岁即位,在位55年,当是上古难得的高寿人士。放眼中国历史,在他之后任期超过50年的皇帝也就汉武帝、康熙帝、乾隆帝,细究下来,太史公的说法不是很有说服力。有学者以公认穆王时代的青铜器铭文作为断代依据,从逨盘世系中寻找线索。该盘于2003年1月19日在陕西省宝鸡市眉县常兴镇杨家村出土,盘底21行372字的铭文记载了单氏家族8代人辅佐西周12位周天子的历史,因该盘作器者名逨得名。通过铭文得知,逨的祖先惠仲盠父辅佐昭穆二王,一般认为昭王在位19年,穆王在位55年,也就是说惠仲盠父的工作年限长达74年。根据规定,贵族满20岁才可以治人,享有统治特权,担任王室大臣。这样一来,惠仲盠父退休时怎么着也得94岁,八九十岁的老臣有没有精力和能力辅佐周王,让人怀疑。问题来了,究竟穆王在位时长多久?有说37年(按 《竹书纪年》说法),有说不到40年,很可能就二三十年的,没有定论。他的一生就像《穆天子传》那样传奇,留下很多谜团,等待后人去破解。

参考文献:

杨宽《西周史》

高永旺译注《穆天子传》

王守春《〈穆天子传〉与古代新疆历史地理相关问题研究》

晁福林《墙盘铭文补释——兼论周王朝的昭穆时代》

刘怀君《逨盘铭文试释》

本文改编自《国家人文历史》2021年5月下,原标题为《去过地方最远、在位时间最长的周天子?周穆王的奇幻旅行》,本文系“国家人文历史”独家稿件,欢迎读者转发!

刖人守囿车,西周,青铜器,在带活动插销的车门旁 , 站着一个断左足的裸人(受刖刑者),这印证了西周“刖者使守囿”的历史,即受到砍足酷刑的人,让他守动物苑囿之门。

《史记》说:

“穆王即位,春秋已五十矣。……穆王立五十五年,崩。”

若是按司马迁的说法,穆天子从50岁即位,在位55年,当是上古难得的高寿人士。放眼中国历史,在他之后任期超过50年的皇帝也就汉武帝、康熙帝、乾隆帝,细究下来,太史公的说法不是很有说服力。有学者以公认穆王时代的青铜器铭文作为断代依据,从逨盘世系中寻找线索。该盘于2003年1月19日在陕西省宝鸡市眉县常兴镇杨家村出土,盘底21行372字的铭文记载了单氏家族8代人辅佐西周12位周天子的历史,因该盘作器者名逨得名。通过铭文得知,逨的祖先惠仲盠父辅佐昭穆二王,一般认为昭王在位19年,穆王在位55年,也就是说惠仲盠父的工作年限长达74年。根据规定,贵族满20岁才可以治人,享有统治特权,担任王室大臣。这样一来,惠仲盠父退休时怎么着也得94岁,八九十岁的老臣有没有精力和能力辅佐周王,让人怀疑。问题来了,究竟穆王在位时长多久?有说37年(按 《竹书纪年》说法),有说不到40年,很可能就二三十年的,没有定论。他的一生就像《穆天子传》那样传奇,留下很多谜团,等待后人去破解。

参考文献:

杨宽《西周史》

高永旺译注《穆天子传》

王守春《〈穆天子传〉与古代新疆历史地理相关问题研究》

晁福林《墙盘铭文补释——兼论周王朝的昭穆时代》

刘怀君《逨盘铭文试释》

本文改编自《国家人文历史》2021年5月下,原标题为《去过地方最远、在位时间最长的周天子?周穆王的奇幻旅行》,本文系“国家人文历史”独家稿件,欢迎读者转发! 本站内容收集整理于网络,多标有原文出处,本站仅提供信息存储空间服务。如若转载,请注明出处。