一,什么是逍遥游?

《逍遥游》是庄子人生哲学的代表作,也是庄子思想的出发点。庄子认为鹏程万里、扶摇直上,看似逍遥,其实都有所依赖,都没有做到真正的逍遥。 “逍遥”指不借任何外力,也不受任何外力束缚。 庄子所追求的最高人生境界,是“无功无名无已”,即心灵顺应天地大道,不受任何外物束缚,真正达到心神自由。 庄子认为人在世间生活,受到社会的各种束缚,自身的限制等诸多因素,为了实现人生自由,就必须使自己从世俗的价值标准、外在功利和一己小我的束缚中释放出来。 在精神上和宇宙和谐交融,达到天地共生,万物和一的境界。二、《逍遥游》内容概述

开篇: 文章开篇以鲲鹏为例,通过描绘鲲鹏的庞大和翱翔九万里高空的壮观景象,展现了一个开阔的思想空间,引导人们培养开放而辽远的心灵。 对比论证: 接着,文章通过对比蜩与学鸠等小动物的短视和浅薄,以及大鹏的远大志向和抱负,阐述了“小”与“大”的区别。 深化主题: 在此基础上,作者进一步指出,无论是不善飞翔的蜩与学鸠,还是能借风力飞到九万里高空的大鹏,甚至是可以御风而行的列子,它们都是“有所待”而不自由的。 从而引出并阐述了“至人无己,神人无功,圣人无名”的道理。 结尾: 通过惠子与庄子的“有用”“无用”之辩,说明不为世所用才能“逍遥”。三,《逍遥游》原文注音及译文

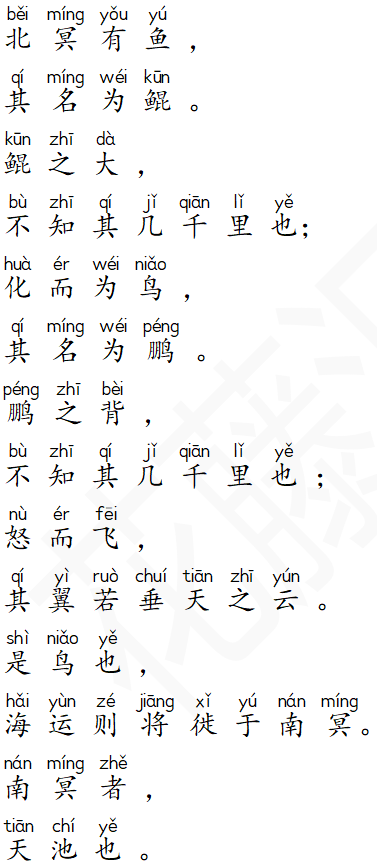

在北方的大海之中,有一条非常大的鱼,名字叫鲲。

鲲的体型庞大,实在难以测量,光它身体的长度,就至少有几千里。

鲲在水为鱼,到了空中还能变化成鸟,名字就叫鹏。

鹏的背部广阔,也有几千里的宽度。

要是奋起高飞的话,它的翅膀能把天上的云彩都遮挡住。

这只鹏鸟呀,随着海上汹涌的波涛迁徙到南方的大海。南方的大海,那就是‘天池’。

-------------

冥,通“溟”,指广阔幽深的大海。

怒:通“努”,奋力飞举。

垂天:天边。一说遮天。

在北方的大海之中,有一条非常大的鱼,名字叫鲲。

鲲的体型庞大,实在难以测量,光它身体的长度,就至少有几千里。

鲲在水为鱼,到了空中还能变化成鸟,名字就叫鹏。

鹏的背部广阔,也有几千里的宽度。

要是奋起高飞的话,它的翅膀能把天上的云彩都遮挡住。

这只鹏鸟呀,随着海上汹涌的波涛迁徙到南方的大海。南方的大海,那就是‘天池’。

-------------

冥,通“溟”,指广阔幽深的大海。

怒:通“努”,奋力飞举。

垂天:天边。一说遮天。

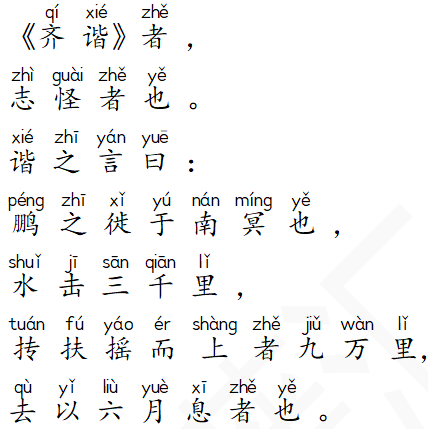

《齐谐》是古代一部记载怪异故事的书籍。

书上说:“鹏在飞往南海的时候,翅膀拍击水面激起的波浪有三千里那么高,乘风盘旋而上可以升到九万里的高空,它一飞在六个月后方才停歇下来(从北方的大海到南方的大海用了六个月的时间方才停歇下来)”。

--------------

抟(tuán):盘旋上升。

扶摇:旋风。

《齐谐》是古代一部记载怪异故事的书籍。

书上说:“鹏在飞往南海的时候,翅膀拍击水面激起的波浪有三千里那么高,乘风盘旋而上可以升到九万里的高空,它一飞在六个月后方才停歇下来(从北方的大海到南方的大海用了六个月的时间方才停歇下来)”。

--------------

抟(tuán):盘旋上升。

扶摇:旋风。

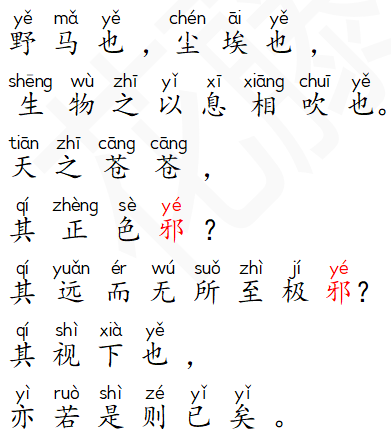

山野中像野马奔腾的雾气,空气中沸沸扬扬的尘埃,这些都是大自然里各种生物的气息吹拂所致。

我们所见那样苍茫的天空,那是它真正的颜色吗?还是因为太远了而目无法看清?鹏鸟在高空往下看,大概也是这个样子吧。

-----------------

(意思是鹏鸟飞在天空看地面,和人们仰视天空看到的是一样的,都不能看到“正色”。

人和大鹏对“正色”的认识,都要受到距离或外物的限制。)

邪(yé):通“耶”,疑问词。

山野中像野马奔腾的雾气,空气中沸沸扬扬的尘埃,这些都是大自然里各种生物的气息吹拂所致。

我们所见那样苍茫的天空,那是它真正的颜色吗?还是因为太远了而目无法看清?鹏鸟在高空往下看,大概也是这个样子吧。

-----------------

(意思是鹏鸟飞在天空看地面,和人们仰视天空看到的是一样的,都不能看到“正色”。

人和大鹏对“正色”的认识,都要受到距离或外物的限制。)

邪(yé):通“耶”,疑问词。

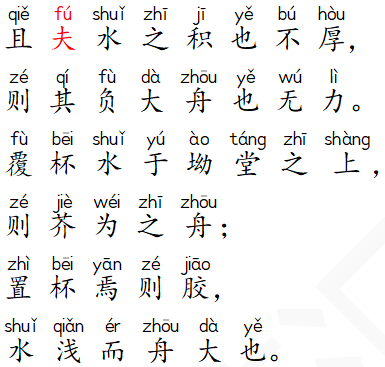

如果聚集的水不深,那么它就没有负载一艘大船的力量;

倒一杯水在院子里的低洼之处,一根小草就可以当船;

但如果放只杯子,那就走不动了,因为水太浅,而“船”太大。

------------

且夫:助词,无实义,起提示下文的作用。

如果聚集的水不深,那么它就没有负载一艘大船的力量;

倒一杯水在院子里的低洼之处,一根小草就可以当船;

但如果放只杯子,那就走不动了,因为水太浅,而“船”太大。

------------

且夫:助词,无实义,起提示下文的作用。

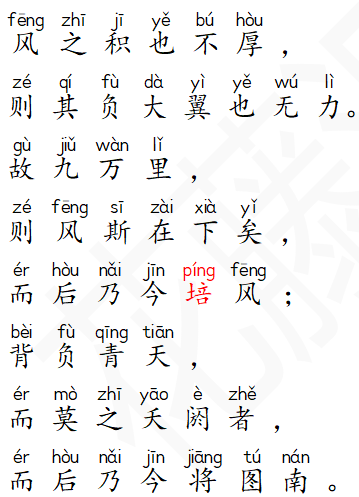

同理,

风的强度如果不够大,就负载不起巨大的翅膀。

所以鹏能够飞九万里的高空,是因为有强风在它身下,然后它才能乘风而上,背负青天而没有任何阻碍,就像现在这样,顺利地飞往南方的大海。

------------

培风:乘风。

培,凭。

同理,

风的强度如果不够大,就负载不起巨大的翅膀。

所以鹏能够飞九万里的高空,是因为有强风在它身下,然后它才能乘风而上,背负青天而没有任何阻碍,就像现在这样,顺利地飞往南方的大海。

------------

培风:乘风。

培,凭。

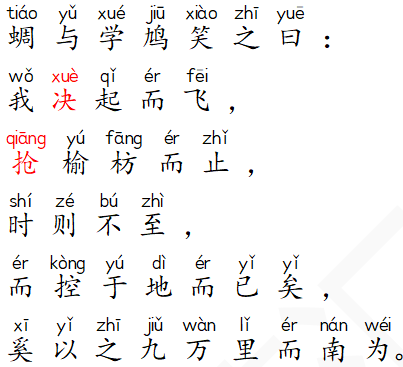

山上有一只蝉和一只小斑鸠看到鹏后,对鹏鸟的迁徙表示不解,甚至嘲笑,说:

“我一下子起飞,碰到榆树、檀树就停下来,有时或者还飞不到树的高度,落在地上也就罢了,哪里用得着飞上几万里的高空再向南飞呢?”

(它们认为,自己只需要飞起数尺高,落在树枝上就已经很满足了,何必飞到九万里高空呢?)

-----------

决,同“赽”,迅疾。

抢:撞到,碰到。一作“枪”。

山上有一只蝉和一只小斑鸠看到鹏后,对鹏鸟的迁徙表示不解,甚至嘲笑,说:

“我一下子起飞,碰到榆树、檀树就停下来,有时或者还飞不到树的高度,落在地上也就罢了,哪里用得着飞上几万里的高空再向南飞呢?”

(它们认为,自己只需要飞起数尺高,落在树枝上就已经很满足了,何必飞到九万里高空呢?)

-----------

决,同“赽”,迅疾。

抢:撞到,碰到。一作“枪”。

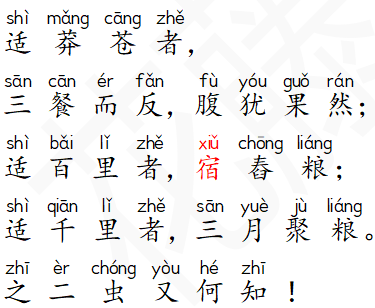

一个人要去近郊,当天可以打个来回,只要备足三餐,就不会饿到肚子;

如果要去百里之外,那就要准备上一些过夜的粮食了;

如果要去千里之外,那就要准备三个月的粮食。

寒蝉和灰雀这两个小东西懂得什么呢!

----------

宿:隔夜,头一夜。

一个人要去近郊,当天可以打个来回,只要备足三餐,就不会饿到肚子;

如果要去百里之外,那就要准备上一些过夜的粮食了;

如果要去千里之外,那就要准备三个月的粮食。

寒蝉和灰雀这两个小东西懂得什么呢!

----------

宿:隔夜,头一夜。

知识少的不如知识多的人懂得多,

寿命短的不如寿命长的见识广,

怎么知道是这样的呢?

------------

小知(zhì):小聪明。知,通“智”,下同。

大知:大智慧。

小年:短命。

大年:长寿。

知识少的不如知识多的人懂得多,

寿命短的不如寿命长的见识广,

怎么知道是这样的呢?

------------

小知(zhì):小聪明。知,通“智”,下同。

大知:大智慧。

小年:短命。

大年:长寿。

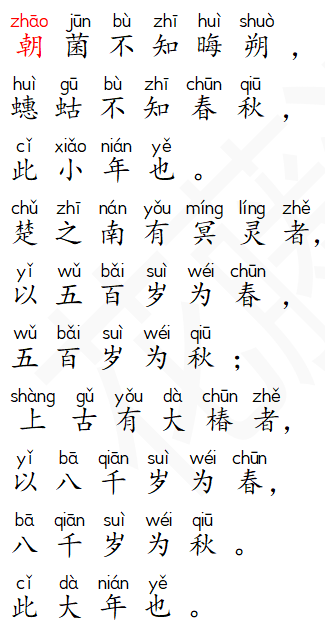

朝生暮死的虫子,不会知道一个月的时光变化;

田间的知了不知道春天过去了,还会有秋天,这就是寿命短的体现。

楚国的南方有一种灵龟,它把五百年当作一个春季,五百年当作一个秋季。

上古时期,有一棵大椿树,对它来说,八千年才是一个春天,这就是寿命长。

----------

晦(huì)朔(shuò):月亮的盈缺。晦,每月的最后一天。朔,每月的第一天。

冥灵:大海里的龟,或黑色的龟。

朝生暮死的虫子,不会知道一个月的时光变化;

田间的知了不知道春天过去了,还会有秋天,这就是寿命短的体现。

楚国的南方有一种灵龟,它把五百年当作一个春季,五百年当作一个秋季。

上古时期,有一棵大椿树,对它来说,八千年才是一个春天,这就是寿命长。

----------

晦(huì)朔(shuò):月亮的盈缺。晦,每月的最后一天。朔,每月的第一天。

冥灵:大海里的龟,或黑色的龟。

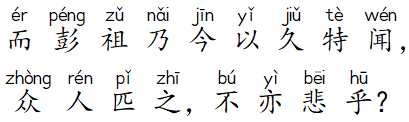

还有上古时期的彭祖,也是以长寿闻名,

相传活了八百八十岁,

如果普通人和他相比,那不是太可悲了吗?

-------------------

文章以彭祖为例,

指出人们往往以有限的生命和见识去衡量和评价事物,这是非常可悲的。

彭祖虽然长寿,但在大道的宏大背景下,也不过是沧海一粟。

人们如果总是以自己的局限去评判世界,

那么就无法真正理解和体验大道的深远和广阔。

还有上古时期的彭祖,也是以长寿闻名,

相传活了八百八十岁,

如果普通人和他相比,那不是太可悲了吗?

-------------------

文章以彭祖为例,

指出人们往往以有限的生命和见识去衡量和评价事物,这是非常可悲的。

彭祖虽然长寿,但在大道的宏大背景下,也不过是沧海一粟。

人们如果总是以自己的局限去评判世界,

那么就无法真正理解和体验大道的深远和广阔。

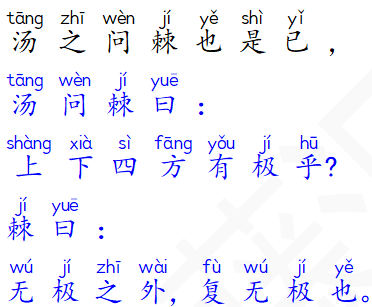

商汤和棘也有过前面所讲的谈话。

商汤问棘说:“上下天地四方,有没有极限呢?”

棘说:“无极之外,又是无限!

--------

蓝色的这21个字,很多版本的逍遥游是没有的。

商汤和棘也有过前面所讲的谈话。

商汤问棘说:“上下天地四方,有没有极限呢?”

棘说:“无极之外,又是无限!

--------

蓝色的这21个字,很多版本的逍遥游是没有的。

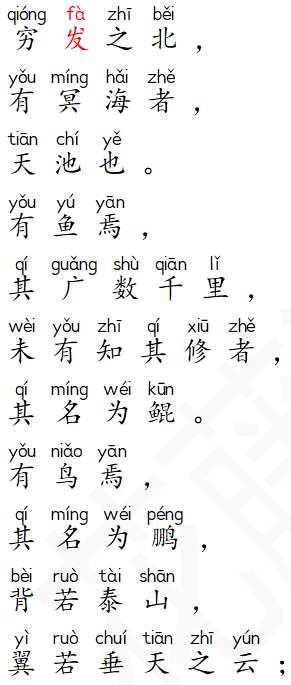

在那草木不生的北方,有一个很深的大海,那就是‘天池’。

那里有一种鱼,它的脊背有好几千里,没有人能够知道它有多长,它的名字叫做鲲,

有一种鸟,它的名字叫鹏,它的脊背像座大山,展开双翅就像天边的云(那样广,或者说展开双翅就能遮住天边的云)。

在那草木不生的北方,有一个很深的大海,那就是‘天池’。

那里有一种鱼,它的脊背有好几千里,没有人能够知道它有多长,它的名字叫做鲲,

有一种鸟,它的名字叫鹏,它的脊背像座大山,展开双翅就像天边的云(那样广,或者说展开双翅就能遮住天边的云)。

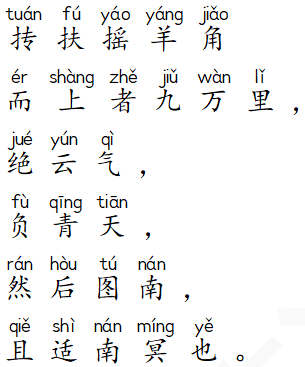

鹏鸟奋起而飞,翅膀拍击急速旋转向上的气流直冲九万里高空,穿过云气,背负青天,然后向南飞翔,将要飞到南海去。

--------

羊角:像羚羊角的旋风。

绝云气:穿越云气。

绝,超越。

鹏鸟奋起而飞,翅膀拍击急速旋转向上的气流直冲九万里高空,穿过云气,背负青天,然后向南飞翔,将要飞到南海去。

--------

羊角:像羚羊角的旋风。

绝云气:穿越云气。

绝,超越。

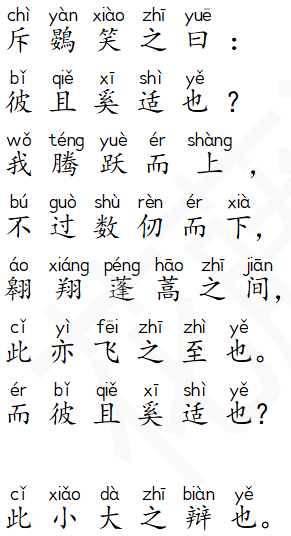

麻雀讥笑它说:

“它要飞到哪里去呢?我一跳就飞起来,不过数丈高就落下来,在蓬蒿丛中盘旋,这也是极好的飞行了。而它还要飞到哪里去呢?”

这就是小和大的不同了。

----------------斥鷃之所以笑,是因为它无法理解大鹏的飞行。在斥鷃看来,大鹏的飞行是多余的、不必要的,甚至可能是可笑的。

斥鷃(yàn):小池泽中的一种小雀。

---------------

棘并没有直接回答商汤的问话,而是引用了这个故事。

麻雀(斥鷃)由于自身的局限,无法理解鹏鸟追求高远目标的行为,而鹏鸟则有着更为广阔的视野和追求。

庄子通过汤问棘的话,引出了他的小大之辩。强调不同境界和认知层次之间的差异,以及人们应该超越自身的局限,追求更高层次的自由和智慧。

而麻雀的嘲笑则代表了世俗的偏见和局限。

麻雀讥笑它说:

“它要飞到哪里去呢?我一跳就飞起来,不过数丈高就落下来,在蓬蒿丛中盘旋,这也是极好的飞行了。而它还要飞到哪里去呢?”

这就是小和大的不同了。

----------------斥鷃之所以笑,是因为它无法理解大鹏的飞行。在斥鷃看来,大鹏的飞行是多余的、不必要的,甚至可能是可笑的。

斥鷃(yàn):小池泽中的一种小雀。

---------------

棘并没有直接回答商汤的问话,而是引用了这个故事。

麻雀(斥鷃)由于自身的局限,无法理解鹏鸟追求高远目标的行为,而鹏鸟则有着更为广阔的视野和追求。

庄子通过汤问棘的话,引出了他的小大之辩。强调不同境界和认知层次之间的差异,以及人们应该超越自身的局限,追求更高层次的自由和智慧。

而麻雀的嘲笑则代表了世俗的偏见和局限。

有些人,他们或许因为才智而能胜任一个官职,或许因为品行而在乡里受到称赞,或许因为德行而能投合一国之君的心意,进而能治理整个国家。

(这些人虽然在自己的领域内有所成就,但他们)看待自己就像前文提到的那些局限于自己小天地里的小鸟一样(,没有意识到还有更广阔的天地)。

------------

而:通“能”,能力。

有些人,他们或许因为才智而能胜任一个官职,或许因为品行而在乡里受到称赞,或许因为德行而能投合一国之君的心意,进而能治理整个国家。

(这些人虽然在自己的领域内有所成就,但他们)看待自己就像前文提到的那些局限于自己小天地里的小鸟一样(,没有意识到还有更广阔的天地)。

------------

而:通“能”,能力。

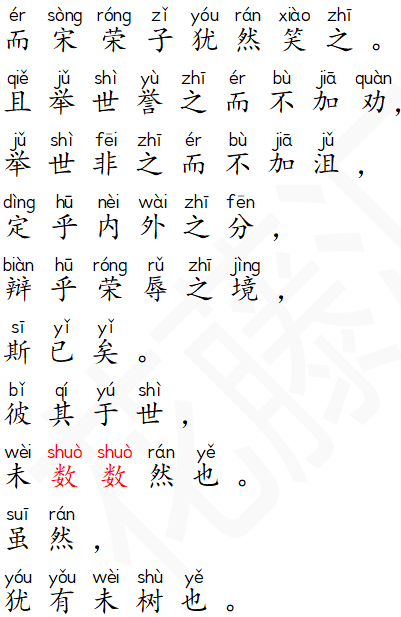

宋荣子(即宋钘,战国时道家学者)对这些人持嘲笑态度(,认为他们仍然被世俗的荣辱所束缚)。

宋荣子这个人,即使世人都赞誉他,他也不为所动;

即使世人都非议他,他也不会为此而沮丧,

他能明白内在与外境、荣耀与耻辱的界限(庄子认为,宋荣子已经达到了一个较高的境界,不再被外界的评价所左右)。

他不会急于追求世俗的那些名利,对于世俗的荣辱不太在意。

然而,即便如此,宋荣子还是有未达到的境界。(因为他仍然有所依赖,即依赖于自己的内心修养和对外界的认知。)

------------

数(shuò)数然:急切追求的样子。

宋荣子(即宋钘,战国时道家学者)对这些人持嘲笑态度(,认为他们仍然被世俗的荣辱所束缚)。

宋荣子这个人,即使世人都赞誉他,他也不为所动;

即使世人都非议他,他也不会为此而沮丧,

他能明白内在与外境、荣耀与耻辱的界限(庄子认为,宋荣子已经达到了一个较高的境界,不再被外界的评价所左右)。

他不会急于追求世俗的那些名利,对于世俗的荣辱不太在意。

然而,即便如此,宋荣子还是有未达到的境界。(因为他仍然有所依赖,即依赖于自己的内心修养和对外界的认知。)

------------

数(shuò)数然:急切追求的样子。

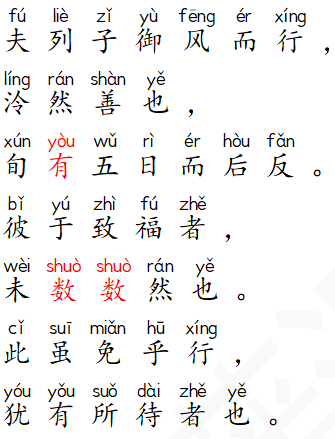

列子可以乘风而行,轻盈洒脱极了,飞了十五天后才返回。

列子对于世俗的福祉(如财富、地位等)并不热衷(超脱世俗)。

虽然列子能够乘风飞行,看似超越了普通人的行走方式,达到了更高的境界,但庄子认为他仍然“有所待”,即依赖于风这种外在条件。

因此还没有达到真正的逍遥游。

列子可以乘风而行,轻盈洒脱极了,飞了十五天后才返回。

列子对于世俗的福祉(如财富、地位等)并不热衷(超脱世俗)。

虽然列子能够乘风飞行,看似超越了普通人的行走方式,达到了更高的境界,但庄子认为他仍然“有所待”,即依赖于风这种外在条件。

因此还没有达到真正的逍遥游。

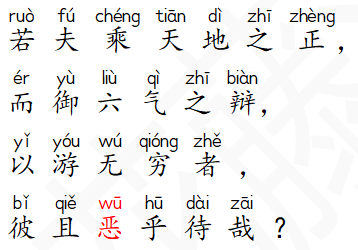

真正的逍遥游应该是顺应天地的自然规律,驾驭着六气的变化,在无穷的宇宙中自由遨游。

这样的人不再依赖任何外物,达到了真正的逍遥游(他们已经完全超越了世俗的束缚和外在的条件)。

------------

恶(wū)乎待哉:还用什么凭借呢?恶,什么。反问句式加强了“无所待”的意义。

真正的逍遥游应该是顺应天地的自然规律,驾驭着六气的变化,在无穷的宇宙中自由遨游。

这样的人不再依赖任何外物,达到了真正的逍遥游(他们已经完全超越了世俗的束缚和外在的条件)。

------------

恶(wū)乎待哉:还用什么凭借呢?恶,什么。反问句式加强了“无所待”的意义。

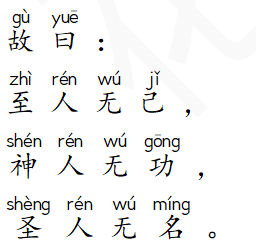

这是对逍遥游三大高人的总结:

至人(最高境界的人)忘却了自己,

神人不追求功业,

圣人不在乎名声。

他们超越了自我、功业和名声的束缚,达到了真正的自由和无为而治的境界。

这段话是庄子对逍遥游境界的深入阐述。

他通过对比不同层次的人(如世俗的功名追求者、宋荣子、列子)来逐步揭示真正的逍遥游是什么。

庄子认为,真正的逍遥游不是依赖于外在的条件或世俗的功名富贵,而是要顺应自然的规律,超脱物质的束缚,达到内心的自由和宁静。

-------------------------

这是对逍遥游三大高人的总结:

至人(最高境界的人)忘却了自己,

神人不追求功业,

圣人不在乎名声。

他们超越了自我、功业和名声的束缚,达到了真正的自由和无为而治的境界。

这段话是庄子对逍遥游境界的深入阐述。

他通过对比不同层次的人(如世俗的功名追求者、宋荣子、列子)来逐步揭示真正的逍遥游是什么。

庄子认为,真正的逍遥游不是依赖于外在的条件或世俗的功名富贵,而是要顺应自然的规律,超脱物质的束缚,达到内心的自由和宁静。

-------------------------

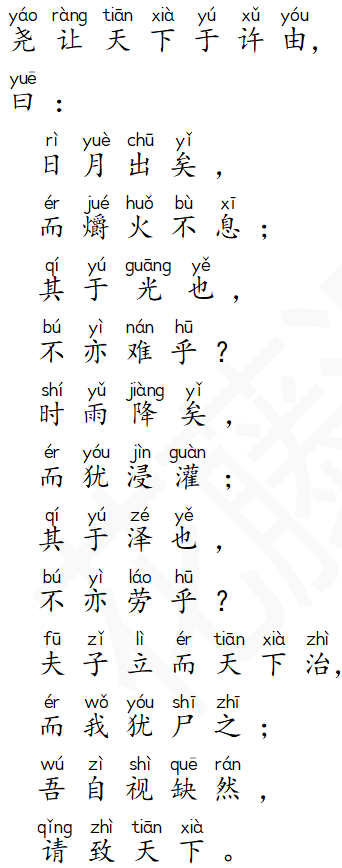

尧对许由说:“太阳和月亮都已经出来了,而小火把还不熄灭,它的亮度,要和日月相比不是太难了吗?及时雨已经降下了,可是还在挑水去浇灌;这对于禾苗的滋润,不是徒劳的吗?如果先生在位,天下一定会治理得很好,可是我还占据着这个帝位,我自觉心里不安,请允许我把天下交给你。”

尧对许由说:“太阳和月亮都已经出来了,而小火把还不熄灭,它的亮度,要和日月相比不是太难了吗?及时雨已经降下了,可是还在挑水去浇灌;这对于禾苗的滋润,不是徒劳的吗?如果先生在位,天下一定会治理得很好,可是我还占据着这个帝位,我自觉心里不安,请允许我把天下交给你。”

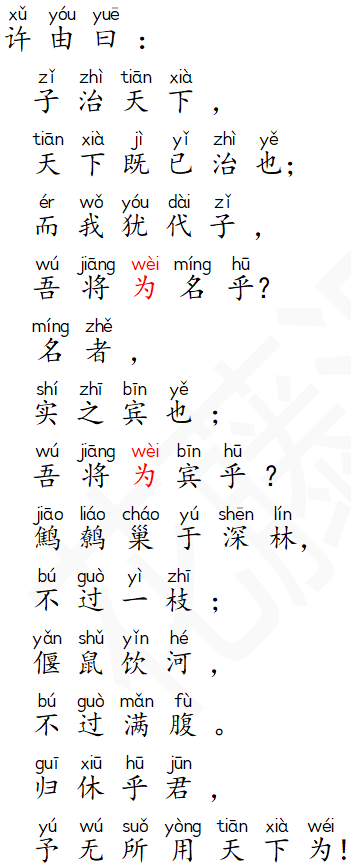

许由回答说:“你治理天下,天下已经治理好了;而我再接替你,我岂不是为了名吗?名不过是实的附属物,我难道会去追求这个附属物吗?鹪鹩在森林中筑巢,只要一根树枝就够了;鼹鼠到河边饮水,只要喝饱肚子就行了。你还是回去吧,我对于统治天下没有兴趣!”

许由回答说:“你治理天下,天下已经治理好了;而我再接替你,我岂不是为了名吗?名不过是实的附属物,我难道会去追求这个附属物吗?鹪鹩在森林中筑巢,只要一根树枝就够了;鼹鼠到河边饮水,只要喝饱肚子就行了。你还是回去吧,我对于统治天下没有兴趣!”

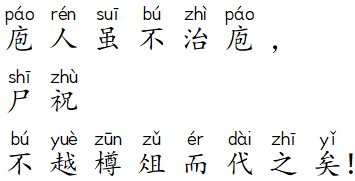

接着,许由又用了一个比喻来进一步说明自己的立场:

“厨师即使不下厨,

主管祭祀的人也不会越过自己的职守去代替他下厨房做菜。”

----------

许由用厨师和主管祭祀的人的比喻,强调了每个人应该各司其职,不要越俎代庖。这既是社会分工的需要,也是保持社会秩序和稳定的基石。

尸祝:古代祠庙中掌管祭祀的司仪。

接着,许由又用了一个比喻来进一步说明自己的立场:

“厨师即使不下厨,

主管祭祀的人也不会越过自己的职守去代替他下厨房做菜。”

----------

许由用厨师和主管祭祀的人的比喻,强调了每个人应该各司其职,不要越俎代庖。这既是社会分工的需要,也是保持社会秩序和稳定的基石。

尸祝:古代祠庙中掌管祭祀的司仪。

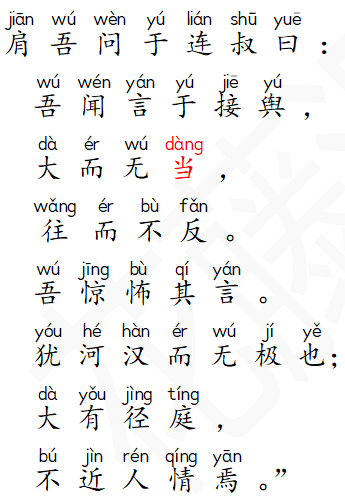

肩吾向连叔求教说:“我听接舆这个人说话,(他真的是)不着边际,滔滔不绝,他的言论令我惊骇,就好像天河一般漫无边际,和实际相差太远,并且不合乎人情事理。”

-

肩吾向连叔求教说:“我听接舆这个人说话,(他真的是)不着边际,滔滔不绝,他的言论令我惊骇,就好像天河一般漫无边际,和实际相差太远,并且不合乎人情事理。”

-

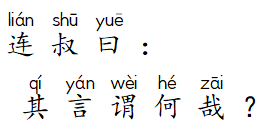

连叔问:“他是怎么说的呀?”

连叔问:“他是怎么说的呀?”

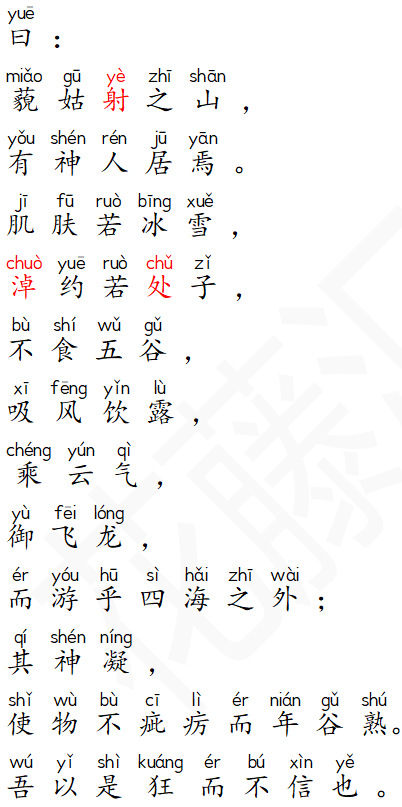

肩吾说:

“接舆告诉我:在藐姑射山上,住着一位神人,皮肤白得像冰雪一样,姿态优美地像年轻的女子;她餐风饮露,不食五谷,还能乘云气,驾飞龙,遨游于四海之外。他的精神非常专注,可以使万物不生病害,五谷丰登。我认为他是在说狂妄之言,所以不相信他。”

肩吾说:

“接舆告诉我:在藐姑射山上,住着一位神人,皮肤白得像冰雪一样,姿态优美地像年轻的女子;她餐风饮露,不食五谷,还能乘云气,驾飞龙,遨游于四海之外。他的精神非常专注,可以使万物不生病害,五谷丰登。我认为他是在说狂妄之言,所以不相信他。”

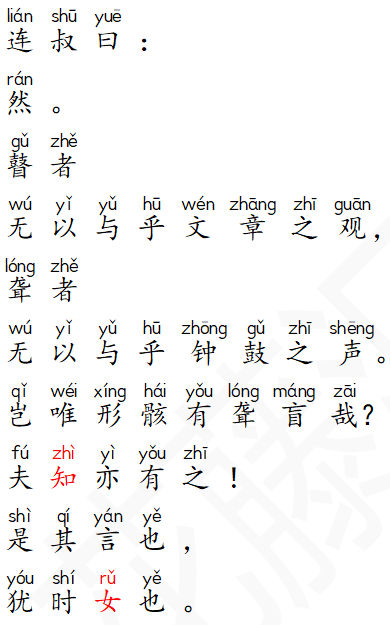

连叔说:

“盲人无法欣赏文章的美丽,聋人无法聆听钟鼓的声音,难道只有形体上有聋有瞎吗?

人们在认知(智慧)上也有所局限啊!这说的就是你啊(连叔用此句点出肩吾在认知上的局限)。

(因为接舆的言论虽然看似不合常理,但其实是超越了世俗的智慧,是对更高境界的追求。)

---------

时:通“是”,这。

女:通“汝”,你。(这个有争论,仅供参考)

连叔说:

“盲人无法欣赏文章的美丽,聋人无法聆听钟鼓的声音,难道只有形体上有聋有瞎吗?

人们在认知(智慧)上也有所局限啊!这说的就是你啊(连叔用此句点出肩吾在认知上的局限)。

(因为接舆的言论虽然看似不合常理,但其实是超越了世俗的智慧,是对更高境界的追求。)

---------

时:通“是”,这。

女:通“汝”,你。(这个有争论,仅供参考)

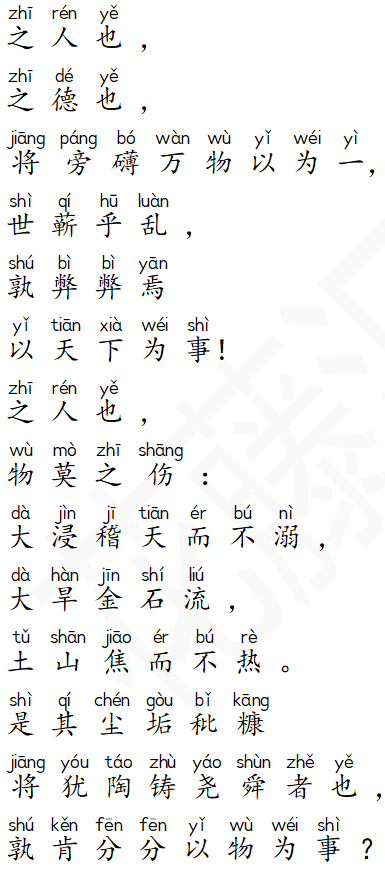

那些神人,那样的德行,他们看待世间万物都是齐一的,没有分别。

人世间的纷扰纷争,他们根本不会去关心。

他们超脱物外,不会被任何事物所伤害。

洪水滔天他们不会淹溺,大旱金石熔化、土山焦枯他们也不会感到热。

他们身上散落的尘垢秕糠,都足以陶冶熔铸出尧舜那样的圣人来,他们怎么会去管那些纷纷扰扰地俗事呢?

那些神人,那样的德行,他们看待世间万物都是齐一的,没有分别。

人世间的纷扰纷争,他们根本不会去关心。

他们超脱物外,不会被任何事物所伤害。

洪水滔天他们不会淹溺,大旱金石熔化、土山焦枯他们也不会感到热。

他们身上散落的尘垢秕糠,都足以陶冶熔铸出尧舜那样的圣人来,他们怎么会去管那些纷纷扰扰地俗事呢?

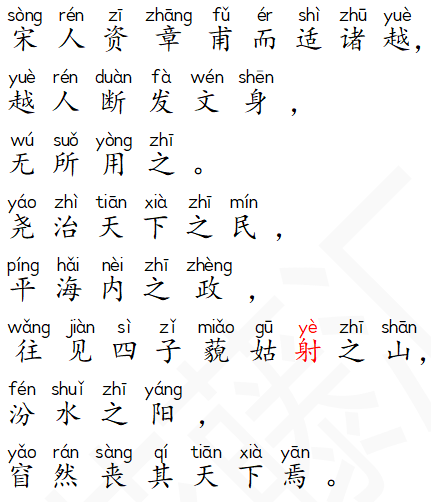

(接着,连叔又举例说):

宋国人到遥远的南方越国去贩卖帽子,到了那里却发现越人都是剪短头发,身上刺着花纹,根本不需要戴帽子。

尧在治理好天下之后,然后前往藐姑射山、汾水的南面拜访四位得道高士,聆听教诲。

尧在见到这些高士后,不禁怅然若失,回来后竟忘掉了他治理的天下。

(尧感觉精神升华了,什么江山社稷,简直是越人的章甫帽,没有用处,也没有兴趣留恋帝位了)

----------------

这段对话通过肩吾和连叔的交谈,以及接舆所描述的神人境界,传达了道家超脱世俗、追求精神自由的思想。

连叔指出,人们往往因为自身的局限而无法理解更高层次的智慧和境界,就像盲人和聋人无法感知色彩和声音一样。

而接舆所描述的神人,则代表了道家理想中的超脱境界,他们不受世俗纷扰,追求的是与天地合一的精神自由。

最后,

通过宋人和尧的例子,进一步说明了世俗与超脱之间的巨大差距。

(接着,连叔又举例说):

宋国人到遥远的南方越国去贩卖帽子,到了那里却发现越人都是剪短头发,身上刺着花纹,根本不需要戴帽子。

尧在治理好天下之后,然后前往藐姑射山、汾水的南面拜访四位得道高士,聆听教诲。

尧在见到这些高士后,不禁怅然若失,回来后竟忘掉了他治理的天下。

(尧感觉精神升华了,什么江山社稷,简直是越人的章甫帽,没有用处,也没有兴趣留恋帝位了)

----------------

这段对话通过肩吾和连叔的交谈,以及接舆所描述的神人境界,传达了道家超脱世俗、追求精神自由的思想。

连叔指出,人们往往因为自身的局限而无法理解更高层次的智慧和境界,就像盲人和聋人无法感知色彩和声音一样。

而接舆所描述的神人,则代表了道家理想中的超脱境界,他们不受世俗纷扰,追求的是与天地合一的精神自由。

最后,

通过宋人和尧的例子,进一步说明了世俗与超脱之间的巨大差距。

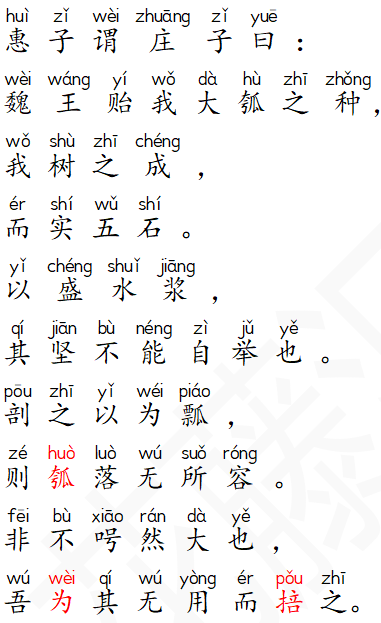

惠子对庄子说:

“我把魏王送我的大葫芦种子种下,收获了能够容纳五石东西的大葫芦。可是用它盛水吧,硬度太差,举不起来;用它做瓢吧,又因为太大无处可用,这葫芦不是不大,而是因为没有用处,我才打碎了它。”

惠子对庄子说:

“我把魏王送我的大葫芦种子种下,收获了能够容纳五石东西的大葫芦。可是用它盛水吧,硬度太差,举不起来;用它做瓢吧,又因为太大无处可用,这葫芦不是不大,而是因为没有用处,我才打碎了它。”

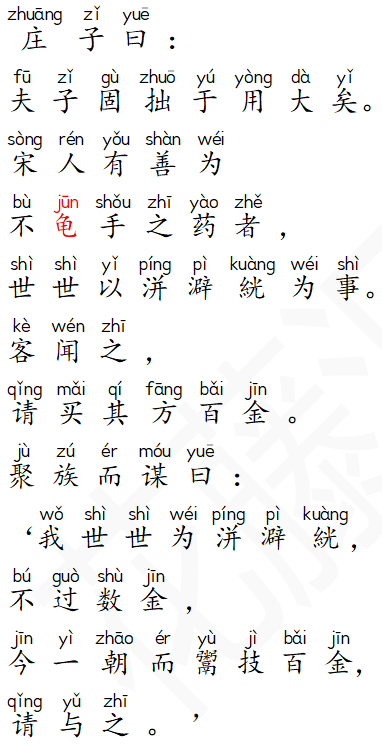

庄子说:

“看来先生不擅于用大的东西呀。宋国有个人擅于制造防治手龟裂的药物,他家世世代代都靠给人洗衣服为生。

有一回客人听说他能防治手裂,说愿意用百金买他的药方。

宋人就把族人叫到一起商量,觉得他们世代为人洗衣服谋生,非常辛苦,不如现在卖个药方,就能马上得到百金,于是就将药方卖给那位客人了。

-------

不龟手之药:防止冻伤的药。龟,通“皲”,皮肤冻裂,下同。

洴(píng)澼(pì):漂洗。

絖(kuàng):通“纩”,絮衣服的丝绵。

鬻(yù)技:出卖、转让技术。

庄子说:

“看来先生不擅于用大的东西呀。宋国有个人擅于制造防治手龟裂的药物,他家世世代代都靠给人洗衣服为生。

有一回客人听说他能防治手裂,说愿意用百金买他的药方。

宋人就把族人叫到一起商量,觉得他们世代为人洗衣服谋生,非常辛苦,不如现在卖个药方,就能马上得到百金,于是就将药方卖给那位客人了。

-------

不龟手之药:防止冻伤的药。龟,通“皲”,皮肤冻裂,下同。

洴(píng)澼(pì):漂洗。

絖(kuàng):通“纩”,絮衣服的丝绵。

鬻(yù)技:出卖、转让技术。

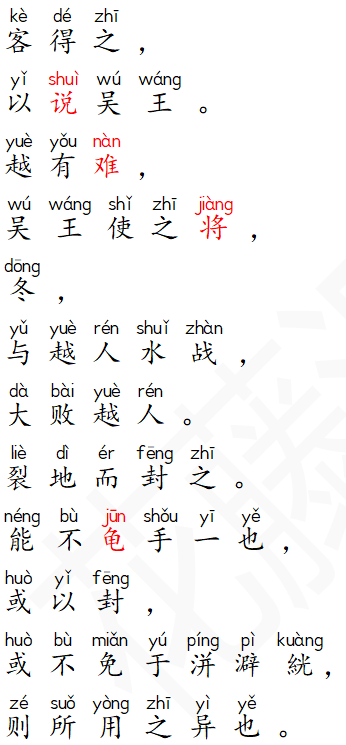

这位客人得到药方后,就去游说吴王,正好赶上越国侵犯吴国边境。

吴王就让他带兵去迎战,在这个冬天,他利用这个药方与越国军队进行水战,大败越国人,因此吴王就划分土地封赏他。

同样一个防治手裂的药方,有人可能得到土地封赏,有人却只能拿他去洗衣服,这就是使用上的差别。

这位客人得到药方后,就去游说吴王,正好赶上越国侵犯吴国边境。

吴王就让他带兵去迎战,在这个冬天,他利用这个药方与越国军队进行水战,大败越国人,因此吴王就划分土地封赏他。

同样一个防治手裂的药方,有人可能得到土地封赏,有人却只能拿他去洗衣服,这就是使用上的差别。

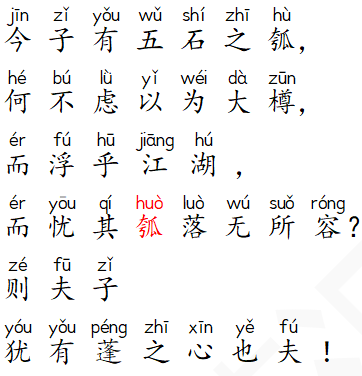

现在先生有那么大的葫芦,为什么不考虑做成腰舟,让它漂浮于江河湖泊之间呢?

可见先生的内心纷繁杂乱,还没有开窍呢。

现在先生有那么大的葫芦,为什么不考虑做成腰舟,让它漂浮于江河湖泊之间呢?

可见先生的内心纷繁杂乱,还没有开窍呢。

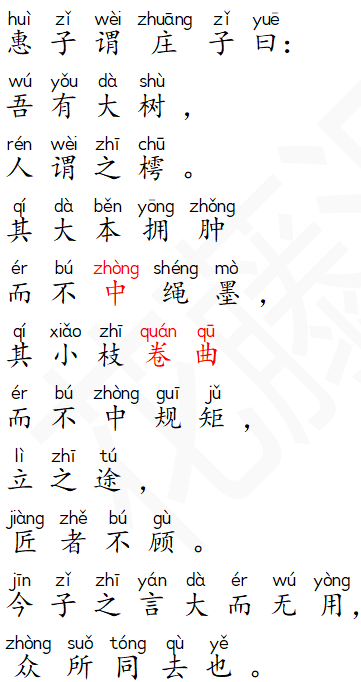

惠子向庄子描述了一棵他认为无用的大树,这棵树被称为“樗”(一种质地不佳的树木)。

惠子说,这棵树的主干既粗大又不直,无法用墨线来测量;它的小枝也卷曲不直,无法用规矩来裁定。

如果把它立在路边,木匠都不会看它一眼,因为它没有什么实用价值。

惠子以此为例,暗指庄子所说的“大而无用”的那些道理,就像这棵樗树一样,大而无用,所以大家都不愿意听你的言论。

惠子向庄子描述了一棵他认为无用的大树,这棵树被称为“樗”(一种质地不佳的树木)。

惠子说,这棵树的主干既粗大又不直,无法用墨线来测量;它的小枝也卷曲不直,无法用规矩来裁定。

如果把它立在路边,木匠都不会看它一眼,因为它没有什么实用价值。

惠子以此为例,暗指庄子所说的“大而无用”的那些道理,就像这棵樗树一样,大而无用,所以大家都不愿意听你的言论。

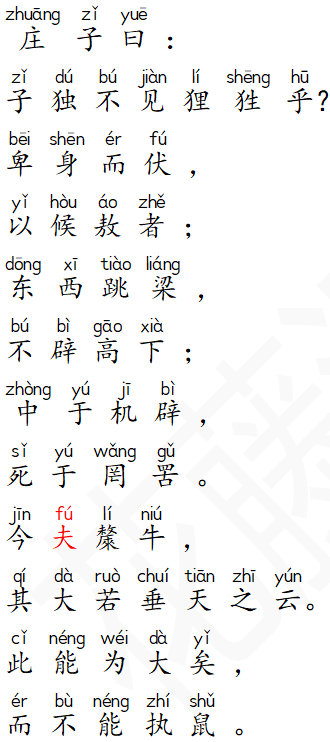

庄子说:

你见过狸狌(即野猫或黄鼠狼)吗?它们总是低着身子潜伏着,等待那些不小心经过的小动物。一旦有机会,它们就会东奔西跳,不论高低,迅速出击。

但是啊,有时候它们也会因为太过急躁,不小心触发了捕兽的机关,或者落入了猎人的网中,最终丧命。

再来说说那斄牛(一种大型牛类,比如牦牛),它的身体庞大得就像天边的云彩一样。

这么大的体型,确实很壮观,很了不起。可是呢,你别看它这么大,却连一只小小的老鼠都抓不住。

庄子说:

你见过狸狌(即野猫或黄鼠狼)吗?它们总是低着身子潜伏着,等待那些不小心经过的小动物。一旦有机会,它们就会东奔西跳,不论高低,迅速出击。

但是啊,有时候它们也会因为太过急躁,不小心触发了捕兽的机关,或者落入了猎人的网中,最终丧命。

再来说说那斄牛(一种大型牛类,比如牦牛),它的身体庞大得就像天边的云彩一样。

这么大的体型,确实很壮观,很了不起。可是呢,你别看它这么大,却连一只小小的老鼠都抓不住。

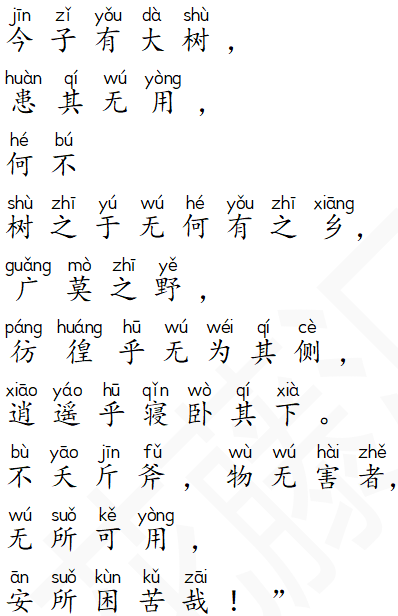

你现在有这么一棵大树,却因为没有用处而忧虑,那为什么不把它种在广袤无垠的旷野上呢,你可以自由自在地在树旁闲游,也可以随心所欲地睡在树下。

它不会遭到斧头的砍伐,也没有其他东西来伤害它,虽然它看似“无用”,但正是这种“无用”使得它免于困苦和伤害。

------------

庄子通过狸狌、斄牛和大树的比喻,阐述了道家哲学中关于“无用之用”的思想。他认为,在某些情况下,“无用”之物反而能够避免风险和伤害,享受自由和平静。

--------------------------

你现在有这么一棵大树,却因为没有用处而忧虑,那为什么不把它种在广袤无垠的旷野上呢,你可以自由自在地在树旁闲游,也可以随心所欲地睡在树下。

它不会遭到斧头的砍伐,也没有其他东西来伤害它,虽然它看似“无用”,但正是这种“无用”使得它免于困苦和伤害。

------------

庄子通过狸狌、斄牛和大树的比喻,阐述了道家哲学中关于“无用之用”的思想。他认为,在某些情况下,“无用”之物反而能够避免风险和伤害,享受自由和平静。

--------------------------

四,《逍遥游》中的境界

用现代文来解释《逍遥游》中的四重境界,可以将其理解为一种对生命自由和精神超脱的追求与表达。 世俗成就:这是最低的一层境界,包括“知效一官,行比一乡,德合一君,而征一国”等世俗中的成就和地位。 宋荣子的境界:在这一层境界中,人们开始超越世俗的束缚,情绪上变得独立,不再轻易受外界评价的影响。但仍然在意自我,对“小知”仍“犹然笑之”,没有达到完全的物我两忘和荣辱俱无的境地。 列子御风而行:已经超越了世俗的劳顿和束缚,从而实现内心的满足和自由。然而,庄子指出,即使列子能够御风而行,他仍然有所依赖,即依赖于风这种外在条件,仍然未能达到完全的自由。 逍遥无待:这是逍遥游的最高境界,即“无待”的境界。在这一层境界中,人们完全超越了世俗和物质的束缚,达到了精神上的绝对自由,他们顺应天地的自然规律,不再依赖任何外物或条件。 真正的高人有三种: 圣人:不追求世俗的名声和地位,只追求真理和智慧。 神人:不追求世俗的功名和成就,只关注内心的修炼和精神的提升。 至人:完全忘却自我,与自然融为一体,达到了无我的境界。 ------------ 庄子想表达的是, 人们应该超越世俗的实用观念, 以更加宽广和深远的眼光来看待事物和人生。 不要被事物的表面现象所迷惑,也不要被世俗的价值观所束缚。 只有这样, 才能真正地理解事物的本质和价值,实现人生的逍遥和自由。 庄子鼓励人们摆脱世俗的束缚和偏见, 追求内心真正的自由。 -(注:以上,只是我个人的解读,仅供参考) 来源:花藤汇本站内容收集整理于网络,多标有原文出处,本站仅提供信息存储空间服务。如若转载,请注明出处。