大年初一上映的《哪吒:魔童闹海》大家都看了吗?早在2019年《哪吒之魔童降世》热映期间,很多观众就发现这部电影里的哪吒形象,和我们从小看到、听到的哪吒大不一样。他不再是那个英姿飒爽的小英雄,而是一个顶着黑眼圈、说话又拽又痞的“丑萌”小孩。这种颠覆性的改编,让很多观众感到困惑,甚至有人质疑:这到底是不是对传统文化的一种“恶搞”?

大年初一上映的《哪吒:魔童闹海》大家都看了吗?早在2019年《哪吒之魔童降世》热映期间,很多观众就发现这部电影里的哪吒形象,和我们从小看到、听到的哪吒大不一样。他不再是那个英姿飒爽的小英雄,而是一个顶着黑眼圈、说话又拽又痞的“丑萌”小孩。这种颠覆性的改编,让很多观众感到困惑,甚至有人质疑:这到底是不是对传统文化的一种“恶搞”?

事实上,多数人对哪吒的认知源自童年时期接触的动画片《哪吒传奇》或电视剧《封神榜》《西游记》等。但其实,哪吒的形象并不一直都是这样,自唐代以来,哪吒的形象就经历了多次演变,其神话故事亦源自多个不同的文化源头,且一直处于持续创新之中。

事实上,多数人对哪吒的认知源自童年时期接触的动画片《哪吒传奇》或电视剧《封神榜》《西游记》等。但其实,哪吒的形象并不一直都是这样,自唐代以来,哪吒的形象就经历了多次演变,其神话故事亦源自多个不同的文化源头,且一直处于持续创新之中。

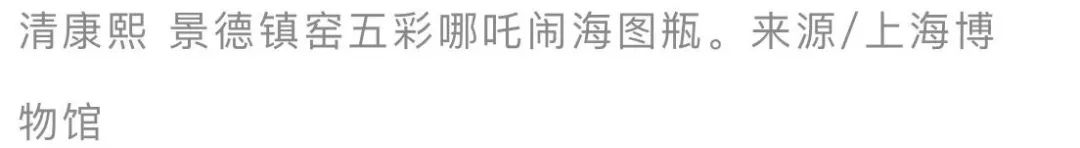

在《封神演义》与《西游记》中,哪吒及其父托塔天王李靖均被塑造为道教典型形象。然而,鲜为人知的是,这两位人物的“原籍”实为印度,他们最初源自佛教中的护法神。

除了哪吒及其父托塔天王李靖,玉帝王母的形象也经历了多次变迁。

在《封神演义》与《西游记》中,哪吒及其父托塔天王李靖均被塑造为道教典型形象。然而,鲜为人知的是,这两位人物的“原籍”实为印度,他们最初源自佛教中的护法神。

除了哪吒及其父托塔天王李靖,玉帝王母的形象也经历了多次变迁。

关于“哪吒”的身世最早见之于《佛所行赞经·第一生品》中:

“毗沙门天王,生那罗鸠婆,一切诸天众,皆悉大欢喜”。

这段经文意思是说“北方之神”毗沙门天王与其天后诞下了一个名唤“那罗鸠婆”的孩子,并获得了诸天神佛的祝福。

为什么一个孩子的诞生会引发如此大的轰动呢?这一点自然要从这个孩子的名字说起:“那罗鸠婆”是梵语中“可爱”一词的音译,因此在不同版本中也被翻译为:“哪拏天”“哪吒俱伐罗”,由于过于拗口,才被简化为“哪吒”。而“哪吒”除了“可爱”之外,更有着不凡的血脉——其父毗沙门天王的故事可谓源远流长。

关于“哪吒”的身世最早见之于《佛所行赞经·第一生品》中:

“毗沙门天王,生那罗鸠婆,一切诸天众,皆悉大欢喜”。

这段经文意思是说“北方之神”毗沙门天王与其天后诞下了一个名唤“那罗鸠婆”的孩子,并获得了诸天神佛的祝福。

为什么一个孩子的诞生会引发如此大的轰动呢?这一点自然要从这个孩子的名字说起:“那罗鸠婆”是梵语中“可爱”一词的音译,因此在不同版本中也被翻译为:“哪拏天”“哪吒俱伐罗”,由于过于拗口,才被简化为“哪吒”。而“哪吒”除了“可爱”之外,更有着不凡的血脉——其父毗沙门天王的故事可谓源远流长。

据现代学者考证,毗沙门天王的信仰起源于贵霜王朝统治下的犍陀罗,位于古代印度北方地区(今巴基斯坦白沙瓦附近)。正因为如此,贵霜王朝的大月氏贵族把守护北方的毗沙门天王作为自己的保护神。

公元4世纪,日益衰弱的贵霜王朝在西亚萨珊王朝和东印度笈多帝国的夹击之下,最终分崩离析。但毗沙门天王的信仰得到了进一步的传播。虽然由于佛教在古印度的兴盛,令以帝释天为首的吠陀诸神不再成为众生的主宰,但现实存在的边境冲突,还是令毗沙门等四方天王保留了神格,成了佛教的护法。

随着大唐在西域的经营,毗沙门天王的形象更与大唐名将李靖融为一体。

据现代学者考证,毗沙门天王的信仰起源于贵霜王朝统治下的犍陀罗,位于古代印度北方地区(今巴基斯坦白沙瓦附近)。正因为如此,贵霜王朝的大月氏贵族把守护北方的毗沙门天王作为自己的保护神。

公元4世纪,日益衰弱的贵霜王朝在西亚萨珊王朝和东印度笈多帝国的夹击之下,最终分崩离析。但毗沙门天王的信仰得到了进一步的传播。虽然由于佛教在古印度的兴盛,令以帝释天为首的吠陀诸神不再成为众生的主宰,但现实存在的边境冲突,还是令毗沙门等四方天王保留了神格,成了佛教的护法。

随着大唐在西域的经营,毗沙门天王的形象更与大唐名将李靖融为一体。

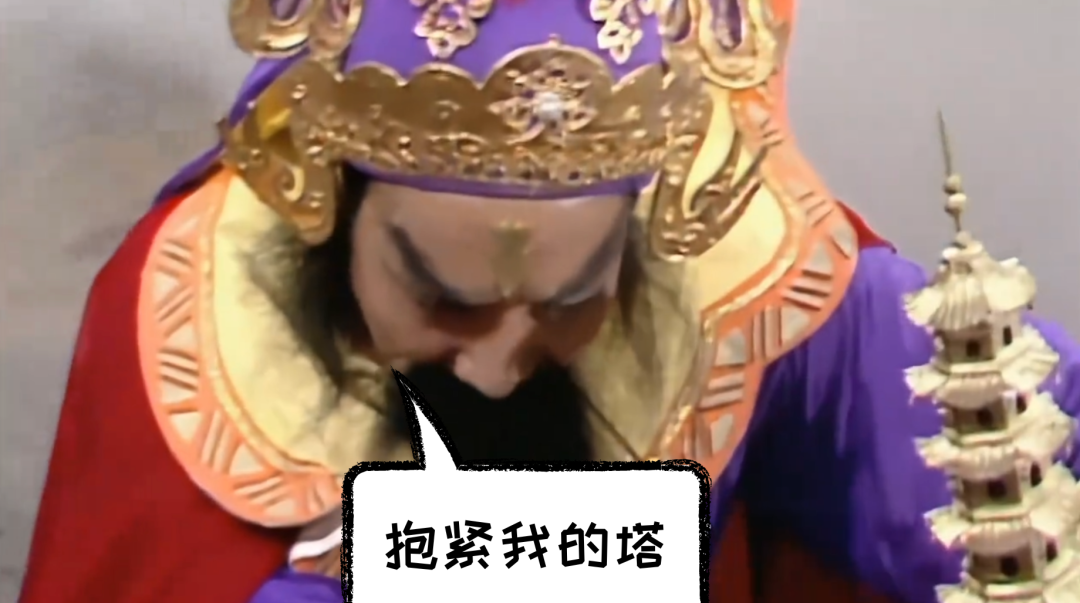

凭借灭亡东突厥、西定吐谷浑的赫赫战功,李靖及其麾下的大唐铁骑在西域打出了赫赫威名。西域诸国的天王像也因此由昔日的印度、波斯模样转向了中土造型。唐代学者卢弘正在其著作《兴唐寺毗沙门天王记》中这样描绘彼时毗沙门天王的模样:

“毗沙门天王者,佛之臂指也。右扼吴钩,左持宝塔。其旨将以摧群魔,护佛事。善善恶恶,保绥斯人。”

而这个手托宝塔的造型,便是毗沙门天王与李靖逐渐融合的一个象征。

之后,很多汉传佛教的信徒因为不了解印度神话体系,便以毗沙门天王手托宝塔的造型,将其唤作“托塔天王”。

不过按照国人造像的习惯,雄伟异常的神像之旁往往需有弟子配享祔祀。毗沙门天王有无亲传弟子不便考证,但是儿子“哪吒”却是现成的。于是自唐代开始,毗沙门天王和“哪吒”的神像便常常成对出现。不过这一时期“哪吒”的形象大多是“手捧戟,以恶眼向四方”或“捧(塔)行,莫离其侧”,完全是一个忠诚扈从的模样,与大众所熟知的那个叛逆少年相差甚远。

凭借灭亡东突厥、西定吐谷浑的赫赫战功,李靖及其麾下的大唐铁骑在西域打出了赫赫威名。西域诸国的天王像也因此由昔日的印度、波斯模样转向了中土造型。唐代学者卢弘正在其著作《兴唐寺毗沙门天王记》中这样描绘彼时毗沙门天王的模样:

“毗沙门天王者,佛之臂指也。右扼吴钩,左持宝塔。其旨将以摧群魔,护佛事。善善恶恶,保绥斯人。”

而这个手托宝塔的造型,便是毗沙门天王与李靖逐渐融合的一个象征。

之后,很多汉传佛教的信徒因为不了解印度神话体系,便以毗沙门天王手托宝塔的造型,将其唤作“托塔天王”。

不过按照国人造像的习惯,雄伟异常的神像之旁往往需有弟子配享祔祀。毗沙门天王有无亲传弟子不便考证,但是儿子“哪吒”却是现成的。于是自唐代开始,毗沙门天王和“哪吒”的神像便常常成对出现。不过这一时期“哪吒”的形象大多是“手捧戟,以恶眼向四方”或“捧(塔)行,莫离其侧”,完全是一个忠诚扈从的模样,与大众所熟知的那个叛逆少年相差甚远。

少年神祇 那些早期以“哪吒”为主角的IP

唐玄宗年间,面对阿拉伯帝国和吐蕃的夹击,大唐在西域的影响力逐渐式微,那些关于“军神”李靖的崇拜也渐渐破灭,战乱中的人们渴望能有一位新的英雄横空出世。正是在这样的情绪推动之下,毗沙门天王的儿子们开始出现在了神话故事中。

在唐代僧人不空所翻译的密教经典《北方毗沙门天王随军护法仪轨》中,是这样说“哪吒”的:

“我护持佛法。欲摄缚恶人或起不善之心。我昼夜守护国王大臣及百官僚。相与杀害打陵。如是之辈者。我等哪吒以金刚杖刺其眼及其心。若为比丘比丘尼优婆塞优婆夷起不善心及杀害心者。亦以金刚棒打其头。”

而正是这看似简单的三言两句,成就了一个疾恶如仇的少年形象。

最早描述“哪吒”助人为乐、行侠仗义故事的,是唐昭宗时期的宰相郑綮(qìng)。作为出身“荥阳郑氏”的富家公子,郑綮虽然政治才干一般,但善于写作讥刺俳谐的诗句和故事,可谓误入官场的“段子手”,其所编撰的《开天传信记》堪称唐代版的《人间喜剧》。

《开天传信记》中有关“哪吒”的故事篇幅不长,说的是大唐开元年间,有一个名为“善无畏”的印度和尚来到长安。在得到唐玄宗的接见后,这位“善无畏”便提出要在“持律第一”的道宣和尚任主持的“西明寺”中“挂单”。

在此期间,道宣和尚善待“善无畏”,也获得了善报。一天夜里,道宣和尚行路不慎掉下台阶,快要坠地的时候被一位少年神祇护住,交谈之后,道宣才知道这位少年乃是“毗沙门天王哪吒太子”。而这位“哪吒”不仅保护了道宣,还把自己一直供养的佛牙送给了他。

通过《开天传信记》中的这个故事,我们不难发现此时“哪吒”已经摆脱了其父“毗沙门天王”身边的跋扈军神的角色,变成了日常生活中随时可能出现在每一个僧人身旁的“守护神”。然而,也正是由于“哪吒”的形象日益深入人心。最终令其卷入了一场“佛儒之争”。

在宋代禅宗史书《五灯会元》里首次出现了哪吒“析肉还母,析骨还父。然后现本身,运大神力,为父母说法”的记载。这个故事的本意自然是想阐述禅宗“心性本净、不假外求”的宗教理念,奈何这个故事却触及了儒家“百善孝为先”的底线。

于是乎,针对哪吒“析肉还母,析骨还父”的故事,宋代大儒群起反击。甚至苏辙也写诗讥讽:

“北方天王有狂子,只知拜佛不拜父。佛知其愚难教语,宝塔令父左手举。儿来见佛头辄俯,且与拜父略相似。佛如优昙难值遇,见者闻道出生死。嗟尔何为独如此,业果已定磨不去。佛灭到今千万祀,只在江湖挽船处。”

值得注意的是,苏辙并未如其他宋代儒生那般以“丛林(即禅宗)有析肉还母、析骨还父之说,然于释教无之,不知依何作此言”,去质疑哪吒故事本身的可信性,而是提出既然哪吒“只知拜佛不拜父”,那么面对手托代表释迦牟尼的宝塔时的父亲,哪吒不还是要拜吗?进而将毗沙门天王手托宝塔的行为解释为了佛祖有意点化哪吒的善举,进而从根本上瓦解了“析肉还母,析骨还父”的内在逻辑。

通过《开天传信记》中的这个故事,我们不难发现此时“哪吒”已经摆脱了其父“毗沙门天王”身边的跋扈军神的角色,变成了日常生活中随时可能出现在每一个僧人身旁的“守护神”。然而,也正是由于“哪吒”的形象日益深入人心。最终令其卷入了一场“佛儒之争”。

在宋代禅宗史书《五灯会元》里首次出现了哪吒“析肉还母,析骨还父。然后现本身,运大神力,为父母说法”的记载。这个故事的本意自然是想阐述禅宗“心性本净、不假外求”的宗教理念,奈何这个故事却触及了儒家“百善孝为先”的底线。

于是乎,针对哪吒“析肉还母,析骨还父”的故事,宋代大儒群起反击。甚至苏辙也写诗讥讽:

“北方天王有狂子,只知拜佛不拜父。佛知其愚难教语,宝塔令父左手举。儿来见佛头辄俯,且与拜父略相似。佛如优昙难值遇,见者闻道出生死。嗟尔何为独如此,业果已定磨不去。佛灭到今千万祀,只在江湖挽船处。”

值得注意的是,苏辙并未如其他宋代儒生那般以“丛林(即禅宗)有析肉还母、析骨还父之说,然于释教无之,不知依何作此言”,去质疑哪吒故事本身的可信性,而是提出既然哪吒“只知拜佛不拜父”,那么面对手托代表释迦牟尼的宝塔时的父亲,哪吒不还是要拜吗?进而将毗沙门天王手托宝塔的行为解释为了佛祖有意点化哪吒的善举,进而从根本上瓦解了“析肉还母,析骨还父”的内在逻辑。

有趣的是,正是苏辙的这一解释,成就了今天网络上所谓“李天王面对哪吒时不敢放下宝塔”“有塔你是李天王、无塔你是李天亡”的各种段子。

宋末元初,哪吒形象被搬上杂剧舞台,元人杂剧《二郎神醉射锁魔镜》中就有哪吒出场,而且这时哪吒已经拥有了三头六臂的形象。

在元代至明代的历史进程中,哪吒的形象逐渐丰富化,并展现出佛教与道教融合的特征。《三教源流搜神大全》一书自元代刊行至明代,其中对哪吒的描述已与现代所见形象极为相似。

书中记载:哪吒原为玉皇大帝座下大罗仙,身高六丈,头戴金轮,具有三头九眼八臂的特征。鉴于世间的妖魔横行,玉皇大帝命其下凡铲除妖魔,因此投胎于托塔天王李靖之妻,成为李靖的第三个儿子。出生后不久,哪吒在东海激怒龙王,不仅斩杀了龙王的太子,还射杀了魔界领袖石矶娘娘的门人,导致李靖极为愤怒。

因此,哪吒选择割肉剔骨以归还父亲,并以真灵求救于佛祖。佛祖遂以荷菱为骨,莲藕为肉,莲叶为衣,使哪吒得以重生,并授予其法轮密旨及“木长子”三字真言。由此,哪吒获得了变化自如的能力,能够穿越河流、潜入大海、移动星辰、扭转命运。最终,玉皇大帝封其为三十六员第一总领使,成为天神之领袖,永镇天门。

今天我们熟悉的哪吒形象,更多来自明代小说《西游记》和《封神演义》。和元代的杂剧相比,《西游记》和《封神演义》中对哪吒的描写更加丰富精彩。

哪吒作为中国传统文化中的神话人物,其形象和故事在不同时代有着不同的解读和表现。在现代文化作品,如早些年的《哪吒传奇》,近些年的动画电影《哪吒之魔童闹海》等中,哪吒的形象被赋予了新的意义:他通过自己的努力和选择,挑战了既定的命运,展现了不屈不挠的精神。哪吒的形象也不再是单一的叛逆或暴力,而是有着深刻的内心挣扎和成长过程,使得哪吒的形象更加立体和人性化。

有趣的是,正是苏辙的这一解释,成就了今天网络上所谓“李天王面对哪吒时不敢放下宝塔”“有塔你是李天王、无塔你是李天亡”的各种段子。

宋末元初,哪吒形象被搬上杂剧舞台,元人杂剧《二郎神醉射锁魔镜》中就有哪吒出场,而且这时哪吒已经拥有了三头六臂的形象。

在元代至明代的历史进程中,哪吒的形象逐渐丰富化,并展现出佛教与道教融合的特征。《三教源流搜神大全》一书自元代刊行至明代,其中对哪吒的描述已与现代所见形象极为相似。

书中记载:哪吒原为玉皇大帝座下大罗仙,身高六丈,头戴金轮,具有三头九眼八臂的特征。鉴于世间的妖魔横行,玉皇大帝命其下凡铲除妖魔,因此投胎于托塔天王李靖之妻,成为李靖的第三个儿子。出生后不久,哪吒在东海激怒龙王,不仅斩杀了龙王的太子,还射杀了魔界领袖石矶娘娘的门人,导致李靖极为愤怒。

因此,哪吒选择割肉剔骨以归还父亲,并以真灵求救于佛祖。佛祖遂以荷菱为骨,莲藕为肉,莲叶为衣,使哪吒得以重生,并授予其法轮密旨及“木长子”三字真言。由此,哪吒获得了变化自如的能力,能够穿越河流、潜入大海、移动星辰、扭转命运。最终,玉皇大帝封其为三十六员第一总领使,成为天神之领袖,永镇天门。

今天我们熟悉的哪吒形象,更多来自明代小说《西游记》和《封神演义》。和元代的杂剧相比,《西游记》和《封神演义》中对哪吒的描写更加丰富精彩。

哪吒作为中国传统文化中的神话人物,其形象和故事在不同时代有着不同的解读和表现。在现代文化作品,如早些年的《哪吒传奇》,近些年的动画电影《哪吒之魔童闹海》等中,哪吒的形象被赋予了新的意义:他通过自己的努力和选择,挑战了既定的命运,展现了不屈不挠的精神。哪吒的形象也不再是单一的叛逆或暴力,而是有着深刻的内心挣扎和成长过程,使得哪吒的形象更加立体和人性化。

你印象中最深刻的哪吒是哪一版本的呢?快来评论区分享吧~

参考资料:

《风月同天:古代文化变迁中的细节》作者:侯印国、甘肃人民出版社,2021年出版。

《第一届哪吒学术研讨会论文集》,中山大学清代学术研究中心2003年刊行。

《“封神演义”考论》作者:李亦辉,人民文学出版社,2018年出版。

本文系“国家人文历史”独家稿件。

你印象中最深刻的哪吒是哪一版本的呢?快来评论区分享吧~

参考资料:

《风月同天:古代文化变迁中的细节》作者:侯印国、甘肃人民出版社,2021年出版。

《第一届哪吒学术研讨会论文集》,中山大学清代学术研究中心2003年刊行。

《“封神演义”考论》作者:李亦辉,人民文学出版社,2018年出版。

本文系“国家人文历史”独家稿件。 本站内容收集整理于网络,多标有原文出处,本站仅提供信息存储空间服务。如若转载,请注明出处。

大年初一上映的《哪吒:魔童闹海》大家都看了吗?早在2019年《哪吒之魔童降世》热映期间,很多观众就发现这部电影里的哪吒形象,和我们从小看到、听到的哪吒大不一样。他不再是那个英姿飒爽的小英雄,而是一个顶着黑眼圈、说话又拽又痞的“丑萌”小孩。这种颠覆性的改编,让很多观众感到困惑,甚至有人质疑:这到底是不是对传统文化的一种“恶搞”?

大年初一上映的《哪吒:魔童闹海》大家都看了吗?早在2019年《哪吒之魔童降世》热映期间,很多观众就发现这部电影里的哪吒形象,和我们从小看到、听到的哪吒大不一样。他不再是那个英姿飒爽的小英雄,而是一个顶着黑眼圈、说话又拽又痞的“丑萌”小孩。这种颠覆性的改编,让很多观众感到困惑,甚至有人质疑:这到底是不是对传统文化的一种“恶搞”?

事实上,多数人对哪吒的认知源自童年时期接触的动画片《哪吒传奇》或电视剧《封神榜》《西游记》等。但其实,哪吒的形象并不一直都是这样,自唐代以来,哪吒的形象就经历了多次演变,其神话故事亦源自多个不同的文化源头,且一直处于持续创新之中。

事实上,多数人对哪吒的认知源自童年时期接触的动画片《哪吒传奇》或电视剧《封神榜》《西游记》等。但其实,哪吒的形象并不一直都是这样,自唐代以来,哪吒的形象就经历了多次演变,其神话故事亦源自多个不同的文化源头,且一直处于持续创新之中。

关于“哪吒”的身世最早见之于《佛所行赞经·第一生品》中:

“毗沙门天王,生那罗鸠婆,一切诸天众,皆悉大欢喜”。

这段经文意思是说“北方之神”毗沙门天王与其天后诞下了一个名唤“那罗鸠婆”的孩子,并获得了诸天神佛的祝福。

为什么一个孩子的诞生会引发如此大的轰动呢?这一点自然要从这个孩子的名字说起:“那罗鸠婆”是梵语中“可爱”一词的音译,因此在不同版本中也被翻译为:“哪拏天”“哪吒俱伐罗”,由于过于拗口,才被简化为“哪吒”。而“哪吒”除了“可爱”之外,更有着不凡的血脉——其父毗沙门天王的故事可谓源远流长。

关于“哪吒”的身世最早见之于《佛所行赞经·第一生品》中:

“毗沙门天王,生那罗鸠婆,一切诸天众,皆悉大欢喜”。

这段经文意思是说“北方之神”毗沙门天王与其天后诞下了一个名唤“那罗鸠婆”的孩子,并获得了诸天神佛的祝福。

为什么一个孩子的诞生会引发如此大的轰动呢?这一点自然要从这个孩子的名字说起:“那罗鸠婆”是梵语中“可爱”一词的音译,因此在不同版本中也被翻译为:“哪拏天”“哪吒俱伐罗”,由于过于拗口,才被简化为“哪吒”。而“哪吒”除了“可爱”之外,更有着不凡的血脉——其父毗沙门天王的故事可谓源远流长。

据现代学者考证,毗沙门天王的信仰起源于贵霜王朝统治下的犍陀罗,位于古代印度北方地区(今巴基斯坦白沙瓦附近)。正因为如此,贵霜王朝的大月氏贵族把守护北方的毗沙门天王作为自己的保护神。

公元4世纪,日益衰弱的贵霜王朝在西亚萨珊王朝和东印度笈多帝国的夹击之下,最终分崩离析。但毗沙门天王的信仰得到了进一步的传播。虽然由于佛教在古印度的兴盛,令以帝释天为首的吠陀诸神不再成为众生的主宰,但现实存在的边境冲突,还是令毗沙门等四方天王保留了神格,成了佛教的护法。

随着大唐在西域的经营,毗沙门天王的形象更与大唐名将李靖融为一体。

据现代学者考证,毗沙门天王的信仰起源于贵霜王朝统治下的犍陀罗,位于古代印度北方地区(今巴基斯坦白沙瓦附近)。正因为如此,贵霜王朝的大月氏贵族把守护北方的毗沙门天王作为自己的保护神。

公元4世纪,日益衰弱的贵霜王朝在西亚萨珊王朝和东印度笈多帝国的夹击之下,最终分崩离析。但毗沙门天王的信仰得到了进一步的传播。虽然由于佛教在古印度的兴盛,令以帝释天为首的吠陀诸神不再成为众生的主宰,但现实存在的边境冲突,还是令毗沙门等四方天王保留了神格,成了佛教的护法。

随着大唐在西域的经营,毗沙门天王的形象更与大唐名将李靖融为一体。

凭借灭亡东突厥、西定吐谷浑的赫赫战功,李靖及其麾下的大唐铁骑在西域打出了赫赫威名。西域诸国的天王像也因此由昔日的印度、波斯模样转向了中土造型。唐代学者卢弘正在其著作《兴唐寺毗沙门天王记》中这样描绘彼时毗沙门天王的模样:

“毗沙门天王者,佛之臂指也。右扼吴钩,左持宝塔。其旨将以摧群魔,护佛事。善善恶恶,保绥斯人。”

而这个手托宝塔的造型,便是毗沙门天王与李靖逐渐融合的一个象征。

之后,很多汉传佛教的信徒因为不了解印度神话体系,便以毗沙门天王手托宝塔的造型,将其唤作“托塔天王”。

凭借灭亡东突厥、西定吐谷浑的赫赫战功,李靖及其麾下的大唐铁骑在西域打出了赫赫威名。西域诸国的天王像也因此由昔日的印度、波斯模样转向了中土造型。唐代学者卢弘正在其著作《兴唐寺毗沙门天王记》中这样描绘彼时毗沙门天王的模样:

“毗沙门天王者,佛之臂指也。右扼吴钩,左持宝塔。其旨将以摧群魔,护佛事。善善恶恶,保绥斯人。”

而这个手托宝塔的造型,便是毗沙门天王与李靖逐渐融合的一个象征。

之后,很多汉传佛教的信徒因为不了解印度神话体系,便以毗沙门天王手托宝塔的造型,将其唤作“托塔天王”。

有趣的是,正是苏辙的这一解释,成就了今天网络上所谓“李天王面对哪吒时不敢放下宝塔”“有塔你是李天王、无塔你是李天亡”的各种段子。

有趣的是,正是苏辙的这一解释,成就了今天网络上所谓“李天王面对哪吒时不敢放下宝塔”“有塔你是李天王、无塔你是李天亡”的各种段子。

你印象中最深刻的哪吒是哪一版本的呢?快来评论区分享吧~

参考资料:

《风月同天:古代文化变迁中的细节》作者:侯印国、甘肃人民出版社,2021年出版。

《第一届哪吒学术研讨会论文集》,中山大学清代学术研究中心2003年刊行。

《“封神演义”考论》作者:李亦辉,人民文学出版社,2018年出版。

本文系“国家人文历史”独家稿件。

你印象中最深刻的哪吒是哪一版本的呢?快来评论区分享吧~

参考资料:

《风月同天:古代文化变迁中的细节》作者:侯印国、甘肃人民出版社,2021年出版。

《第一届哪吒学术研讨会论文集》,中山大学清代学术研究中心2003年刊行。

《“封神演义”考论》作者:李亦辉,人民文学出版社,2018年出版。

本文系“国家人文历史”独家稿件。