先从步兵师说起吧

一、德国步兵师

德国步兵通常被认为训练有素、领导有方、装备精良(多数情况下也确实如此)、是欧洲陆战上有效的战斗力量。但如果认真探讨一下德国陆军步兵师的编成和装备,或许你会发现德国步兵的表现远非影视剧呈现的那么突出,更没有纸面数据那么漂亮。

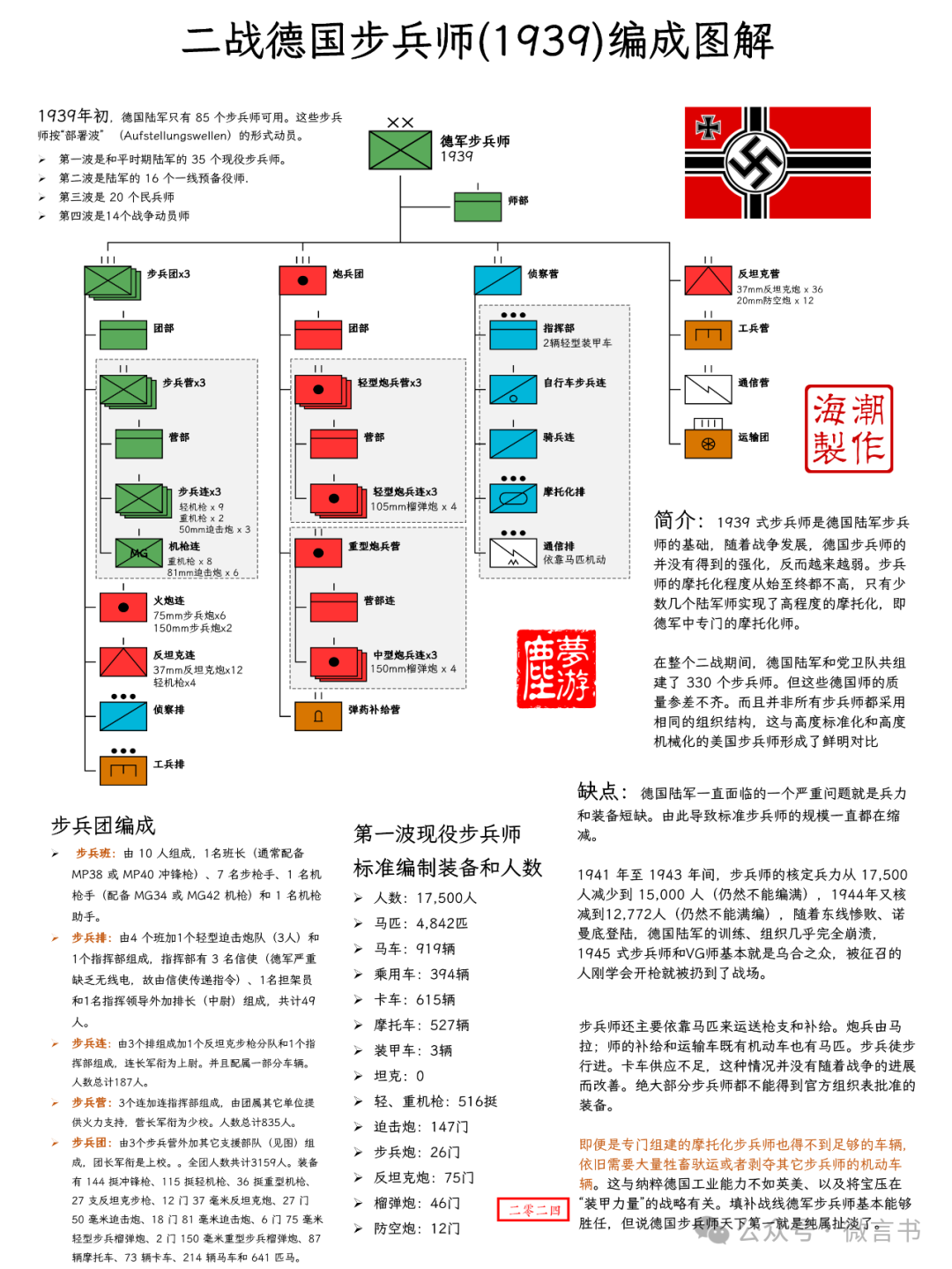

1939年初,德国陆军只有 85 个步兵师可用。这些步兵师按“部署波” (Aufstellungswellen)的形式动员。

在整个二战期间,德国陆军和党卫队共组建了 330 个步兵师。但这些德国师的其实质量参差不齐,且并非所有步兵师都采用相同的组织结构,这与高度标准化和高度机械化的美国步兵师形成了鲜明对比。

1939年时,一个标准的德国步兵师编成情况如下:

从步兵班到步兵团编组及装备情况为:

- 步兵班:由 10 人组成,1名班长(通常配备 MP38 或 MP40 冲锋枪)、7 名步枪手、1 名机枪手(配备 MG34 或 MG42 机枪)和 1 名机枪助手。

- 步兵排:由4 个班加1个轻型迫击炮队(3人)和1个指挥部组成,指挥部有 3 名信使(德军严重缺乏无线电,故由信使传递指令)、1名担架员和1名指挥领导外加排长(中尉)组成,共计49人。 步兵连:由3个排组成加1个反坦克步枪分队和1个指挥部组成,连长军衔为上尉。并且配属一部分车辆。人数总计187人。

- 步兵营:3个连加连指挥部组成,由团属其它单位提供火力支持,营长军衔为少校。人数总计835人。

- 步兵团:由3个步兵营外加其它支援部队(见图)组成,团长军衔是上校。。全团人数共计3159人。装备有 144 挺冲锋枪、115 挺轻机枪、36 挺重型机枪、27 支反坦克步枪、12 门 37 毫米反坦克炮、27 门 50 毫米迫击炮、18 门 81 毫米迫击炮、6 门 75 毫米轻型步兵榴弹炮、2 门 150 毫米重型步兵榴弹炮、87 辆摩托车、73 辆卡车、214 辆马车和 641 匹马。

整个师(以第一波现役步兵师为例)的人员和装备为:

前面说过,德国步兵师是以“部署波” (Aufstellungswellen)的形式动员。但在训练方面,其实只有第一和第二波师被认为完全适合现役。第三波师被认为只准备好执行辅助任务,而第四波师则被认为需要进一步训练才能投入战斗。

至于武器,只有第一波师装备齐全。其他师缺少足够的 150 毫米步兵炮、20 毫米高射炮以及 50 毫米和 81 毫米迫击炮。特别是在第四波师中,配发的武器通常是较旧的型号,甚至还有一战时期的 MG 08/15 轻机枪。他们的野战炮兵营也大多配备未经现代化的一战时期火炮和榴弹炮,或者装备从前捷克军队接管的武器。

受限于德国的工业水平和战时紧张的原材料供应,德国一直无法为步兵师生产足够数量的车辆。步兵师还主要依靠马匹来运送枪支和补给,和一战时期没啥区别。炮兵由马拉;师的补给和运输车既有机动车也有马匹。步兵徒步行进。卡车供应不足,这种情况并没有随着战争的进展而改善。绝大部分步兵师都不能得到官方组织表批准的装备。仅有少数步兵师装备了足够数量的现代载具,德国将其称为“摩托化师”。

而随着战争的持续,德国陆军还面临的一个严重问题就是兵力短缺。因此标准步兵师的规模一直都在缩减。

1941 年至 1943 年间,步兵师的核定兵力从 17,500 人减少到 15,000 人(仍然不能编满),1944年又核减到12,772人(仍然不能满编),随着东线惨败、诺曼底登陆,德国陆军的训练、组织几乎完全崩溃,1945 式步兵师和VG师基本就是乌合之众,被征召的人刚学会开枪就被扔到了战场。人都如此,武器就更不用说了。中后期的德国陆军步兵师无论从火力还是人员上,都比不上美军的一个团。加上德军后期补充的兵源训练严重不足,正面进攻中美军一个团就能压制好几个“师”。

二、苏联步兵师

苏联步兵师的编成与装备情况如下图所示:

从步兵班到步兵团编组及装备情况为:

- 步兵班:由 11 人组成,1名班长(理论上应该配备SVT-38自动步枪,但实际只能装备莫辛纳甘或者波波沙)、6名步枪手、2 名冲锋枪手(波波沙冲锋枪)和 1 名DP轻机枪,1名机枪助手。

- 步兵排:由4 个班加1个轻型迫击炮队(3人),外加排长、副排长和1名助手、1名信使组成,共计51人。

- 步兵连:由3个排组成加1个反坦克步枪分队,外加连长、信使等军官组成,另配属两辆马车,全连人数总计177人。

- 步兵营:下辖 3 个步枪连和一个重机连,后者配备 12 挺重机枪(但没有迫击炮)。有 2 个电话组和 1 个无线电台,指挥部人数只有德军的1/3。一个营有 676 名士兵 步兵团:由3个步兵营外加其它支援部队(见图)组成。

- 全团由 3,182 名士兵组成,配备 315 挺冲锋枪、116 挺轻机枪、54 挺中型机枪、6 挺四联防空机枪、3 挺重型机枪、27 门 50 毫米迫击炮、18 门 82 毫米迫击炮、4 门 120 毫米迫击炮、12 门 45 毫米反坦克炮、6 门 76 毫米步兵炮、17 辆卡车、281 辆马车和马车以及 727 匹马。基本没有摩托车,卡车也非常少,大多数师都不配。

如果你仅从编制和装备表来看,那苏联步兵师绝对堪称当时世界上最强大、最有远见的军队。

首先,与德国1939年步兵师相比,苏联1939 式步枪师的规模和实力就令人印象深刻。德国师平均有 16,000 人,苏联师则有 18,800 人。苏联师还有一个轻型坦克营和一个防空营,而德国师这些都没有。苏联师的侦察营是机械化的,而德国师主要依靠马匹和自行车。苏军步兵师比的德军步兵师拥有更多各类武器——从轻机枪到大炮,更不用说更高的机动化程度了。

但现实和纸面数据是另一回事。由于苏联工业落后,机动车辆短缺,许多步兵师其实不得不主要依靠马车运输,而马车和马匹数量、质量还不如德国。编制和装备表要求的许多武器要么短缺,要么缺失,要么是过时的型号。而在尤其需要训练有素的技术专家(炮兵、工程师、信号员)的师级单位中,人员更是严重短缺。

这些都不是最要命的,部队尚可勉强克服。最要命的地方在于苏军缺乏有能力的指挥官和合格的参谋人员——1937-38 年间的大清洗,导致苏军从元帅到营长,大量有见识的军官被批量消灭。而他们的继任者都是直接从低级军官中提拔上来的,极度缺乏必要的专业军事教育和培训。苏芬战争中苏军的表现将很快证明了一点。

战前苏军预计芬兰军队将在几周内被击败。但事实并非如此。战场道路稀少,森林茂密,湖泊、河流和沼泽众多。时任总参谋长表示,在芬兰进行冬季战役将是一项艰巨的任务,需要长期、精心的准备。但他的建议被忽略了,高层认为可以凭借人数上的绝对优势迅速取胜——不听专业人员意见的结果毫无疑问,苏军惨胜。

据估计,苏军在冬季战争中的伤亡人数(死亡、受伤、失踪)总计近 400,000 人,而芬兰的总伤亡人数仅约为 70,000 人。苏联坦克损失总计 1,200 辆。直到这时,苏联高层才醒悟过来,并立即启动了各种改革。但这些改革还没生效,希特勒就于 1941 年 6 月 22 日发动了对苏联的入侵,一系列惨败导致几百万士兵的损失。

苏联只得在血与火中重新学习作战,并付出整整一代人为代价来赢得战争(而大量无谓的死亡本来是可以避免的)。

说回步兵师,1941 年 5 月即战争之前,最高统帅部就已颁布了苏军基本部队步枪(步兵)师组织表的修订版。1939式步兵师规模过大,而重组将人员从 18,800 人削减至 14,400 人。师和团级的大多数专业部队(坦克、防空、工程兵、野战炮兵、通讯营)要么被裁撤,要么规模缩小。但重组刚开始,德军就进攻了。

德国一开战,立刻就给苏军带来了巨大灾难。整个师、军团、集团军都被摧毁;数百万人阵亡、受伤和被俘。苏联完全是凭借着庞大的国土和取之不尽的人力储备,才勉强扛住了这第一击。对苏军进行全面改组是不可避免的了。

初期战斗的灾难性结果迫使最高统帅部于 1941 年 7 月再次下令全面削减步枪师的兵力。人员减少到 10,700 人,主要是通过裁减支援部队和武器来实现。例如,机枪由490挺减为280挺,82毫米迫击炮由54门减为18门,122毫米榴弹炮由20门减为8门,152毫米榴弹炮由12门减为0门。

第 7/41 步兵师就是这样的一支部队,主要装备步枪,甚少装备支援火炮和反坦克武器。 1941 年到 1945 年,这样一个步兵师中大约 50% 的人员是步枪手,而德国步兵师中这一比例仅约为 30%。这反映了苏军的最大缺陷:缺乏野战炮兵。

苏军单兵装备的武器本身还不错,火炮也不能说没有,但由于严重缺乏技术专家,第 7/41 师所拥有的火炮和榴弹炮大多只能用于近距离直射,即直接瞄准视线视距内的目标。因为普通士兵无法利用地图,也无法使用复杂的计算方式来决定测地诸元,也就无法实施远距离间接瞄准炮击。

这样的结果就是大部分苏联步兵师的战斗持久力很低。且由于没有能够进行远程间接射击的炮兵,步兵师不得更多不依靠步兵作战——这不可避免地会遭受重大伤亡。不过当时也没办法,至少这样的步兵师可以快速组建,毕竟这是敌军兵临城下时的迫切需要。

在对抗德国军队的行动中,苏军的步兵师往往被摧毁或被打成碎片。很大原因是僵硬的指挥,领导层根本不在乎士兵的伤亡。最常见的命令是「不准撤退」,一直让师保持在战线上,直到它们被摧毁或烧毁。到那时,残余部队才会被被撤回并用于替换师或帮助组建新的师。且苏军步兵战术相对粗糙,特别是在进攻时,这是伤亡巨大的另一个因素。步兵和炮兵之间的密切协调,这是德国战术的一个主要特点,但对苏军来说这是非常困难的,而除非预备炮火能大幅度削弱破坏德军的防御,否则第一波步兵师将在进攻的突破阶段就遭受重大伤亡。

战争期间,苏联组建了 700 多个步兵师,这些步兵师在战争期间发展了苏军的作战技术,从伏尔加河沿岸和莫斯科郊区一直延伸到柏林市中心,最终用自己牺牲带来了最后的胜利。

三、美国步兵师

现代美国陆军步兵师的历史始于1916年的《国防法案》。1916 年陆军师采用的组织体制(也适用于国民警卫队)为三角制:三个步兵旅,每个旅下辖三个步兵团,另加炮兵和其他支援部队。一战期间曾改为更大的“方形”制(两个步兵旅,每个旅下辖两个步兵团,每个团下辖三个营。并设一个野战炮兵旅),1939年则为适应机动需要,又改回三角制。

和其他参战国不同,美国凭借独步天下的工业能力,美军是唯一完全实现全军机械化、摩托化,并且装备大量自动武器的军队。不过美军步兵师自身没有编制任何装甲火力支援车辆。当然,这不意味着他们没有装甲保护,他们的装甲支援由两个或三个坦克营组成的独立坦克(后来是装甲)大队提供。在欧洲战场,为每个步兵师配备一个几乎永久的独立中型坦克营更是一种普遍做法。

三角步兵师最突出的优势是师属炮兵。师属炮兵由四个营组成:三个营共配备36门105毫米榴弹炮,一个营配备12门155毫米榴弹炮。这些武器不仅设计精良、性能卓越,而且战术运用也极其有效。先进的通信和火力指挥技术使其能够快速打击目标,并将整个师属炮兵的火力集中攻击单一目标。

美国步兵师的最大缺陷不来源自身,而是后备力量的缺乏。在1944-45年的欧洲战场上这点尤为突出。在1944年12月初,巴顿的第三集团军缺少1.1万名步兵:大约相当于两个步兵师的兵力。造成这种情况的原因有两个:步兵的战斗伤亡损失以及补充困难。

因为师投入战斗,主要的作战负担将不可避免地落在步兵身上。只要过个几周高强度作战,一个步枪排或连的伤亡率就将达到近乎100%。所以美军哪怕能保证齐编满员上战场,也总是感觉分配给步兵的人员不够用。到后期为了应对人力缺口,甚至不得不将防空炮兵部队解散,用其人员作为步兵补充。不过系统性的人力问题一直存在。但幸运的是,当时的德国已濒临战败,许多师只剩下可怜的残兵,哪怕美军步兵师没有满编,也足够碾压他们了。

欧战结束后,美国陆军欧洲战区总委员会成立,委员会军队审查了战时的军队表现,总体结论是,战时三角形步兵师的主要下属单位不足以执行独立作战任务。特别值得一提的是,该师缺乏一个建制坦克营。他们的建议增加坦克营,并增设一个防空炮兵营,加强师级炮兵,将机械化骑兵侦察队扩编为一个完整的中队,以及扩充师级勤务和支援部队。这些建议大多被采纳,但步兵师的基本三角形配置一直保留到20世纪50年代末被“潘托米克”(Pantomic)编制方案取代。

来源:微信书 本站内容收集整理于网络,多标有原文出处,本站仅提供信息存储空间服务。如若转载,请注明出处。