对明代军事史上瘾,看了许多材料,顺手写几篇漫谈聊聊明朝的军事。这期先谈军制,建立一个大概的认知,下期再整理一下有明一代的所有战争记录,看看大明军队在实际中表现几何。

另外后面如果有时间,我也会聊聊明军从将军到士兵如何服役、如何晋升;普通人怎么应征或者应募,怎么走到军营变成大头兵,其军旅生活是什么样的?他们怎么训练、工资多少、军功奖赏什么标准、伤亡抚恤是是多高额度?转进千里的时候他们吃什么、怎么住、营帐怎么搭建等等。主题有点庞大,我感兴趣的事情也非常琐碎,不敢保证能够持续更新,只能说写到哪里算哪里。

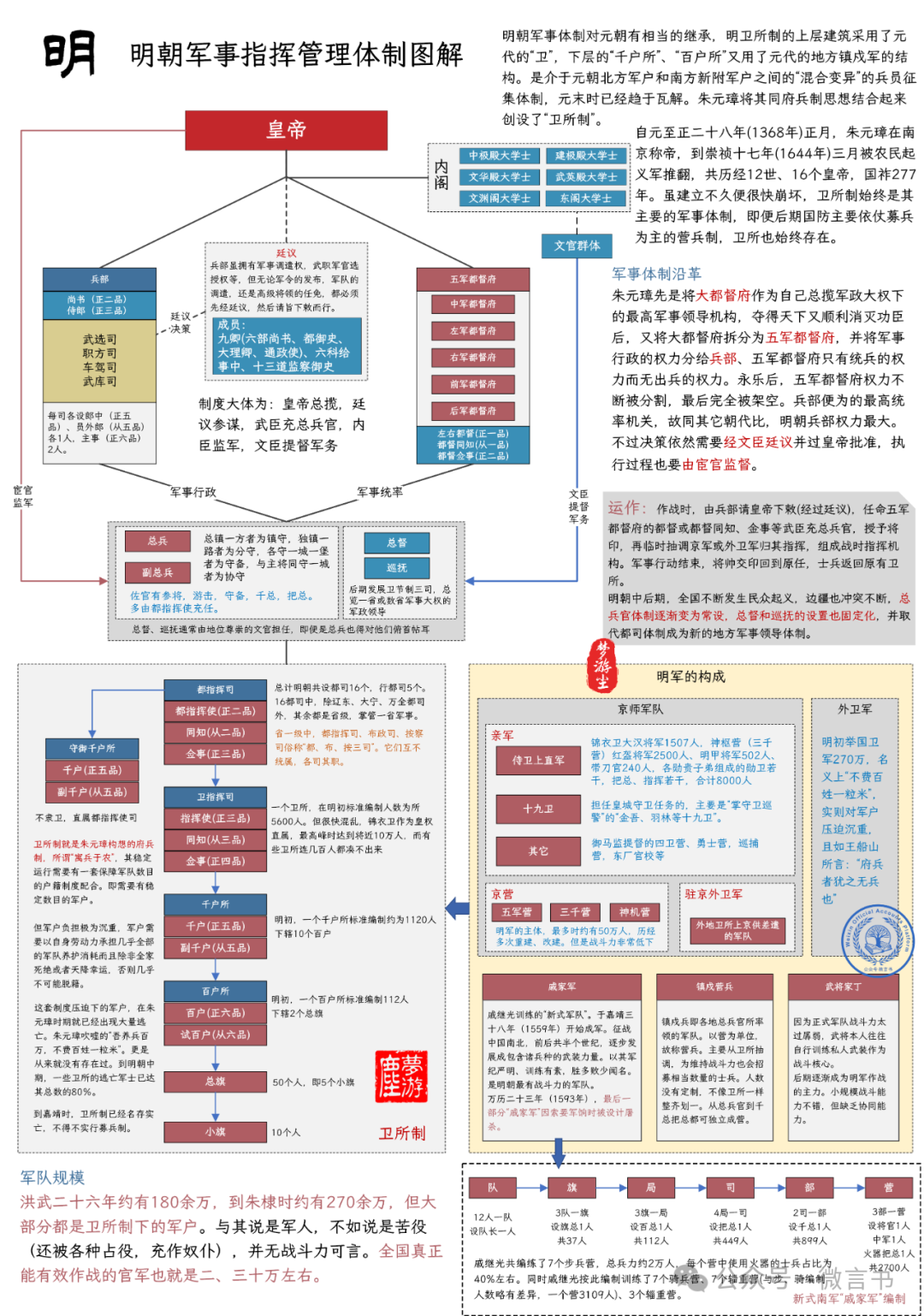

明朝军制图解(新版)

一、卫所制

朱元璋起家初期,他的军队谈不上有什么固定的编制。对元朝来说,他不过是诸多“反贼”中的一个,而这些“反贼”相对于元庭的正规军不过是武装起来的平头百姓,实在说不上有什么稳定的编制。直到经过战争的洗练和筛选,朱元璋做大做强之后才于1364年立部伍法,始行统一编制的卫所制度。 管理体系方面也是经过不断调试变化的。在中央,则经历了由行枢密院、枢密分院到大都督府(1361年设)的变化过程。在地方,行都督府和踵其后设立的都卫是大都督府的派出机构。经上述一系列变化最后才形成卫所→行都督府(都卫)→大都督府这一完整的军队管理体制。这套卫所制度自建立起一直是明朝的基本军事制度,哪怕中后期实际崩坏了明廷也只是打几个补丁,并没有对其加以大的改革。 这一制度来源于朱元璋对屯田思想和府兵制的借鉴。大白话就是不打仗的时候军户自己种地养活自己,打仗的时候,卫所军户出丁,朝廷派将,打完仗士兵自己回家种地,将领回朝廷。故这种军制的核心不在于建设军队,而在于节约朝廷费用。 不过虽然都是兵农和一的制度。但是卫所制和唐朝府兵制区别还是很大的。 首先就是兵源就不同,府兵主要来源于富户或者中产以上之家,卫所制下的士兵则来源于世袭的军户之家。世袭军制下一旦当兵就只能终身为兵,且全家都会被造入军册,严格管理,子孙后代都跑不掉,只有被强迫和过不下去的百姓不得已选择,甚至“充军”本身就是一种刑罚。故虽然都是兵农合一,但明代的卫所兵源素质要差府兵很多。 再就是管理上不同,明代军事系统的都司、卫所在绝大多数情况下也是行政系统的基层组织,类似于州县一样的地理行政单位管辖着大片不属于行政系统的帝国疆土。而唐朝的”折冲府“就是一个比较单纯的军区单位。 再有就是服役地点不同,府兵平时是不脱离本土家乡服役的,只有战争需要才会远调。但明卫所正军赴卫,往往并非前往附近的卫所,而是经常是把北方的军丁发往南方卫所,南方的军丁发往北方所。如“有以陕西、山西、山东、河南、北直隶之人起解南方极边者,有以两广、四川、贵州、云南、江西、福建、湖南、浙江、南直隶之人起解北方极边者”。这么做是为了防止军丁逃跑,毕竟你在离家万里人生地不熟的地方你怎么跑?不过这样做的结果就是造成正军赴卫往往动辄跋涉数千里乃至上万里,以至于“在途逃死者多,到卫者少”。成化年间,山西巡抚乔新就感于“国初以来,山西人民编成南方诸卫所,去家甚远”,奏请“俱留本处拨补缺军卫所”。 另外府兵不是世袭的,卫所军户则要求世袭。朱元璋这么做其意义在于试图帮助明朝政府永远有效掌握兵源,并将军费开支成少到最小,尽可能避免唐朝府兵的衰落的结局,当然事后结果并不理想。 军户自己需要负担军装的供办以及军役的继补,作为补偿,明廷则减免其户下的杂役。但这些减免相对于军户要负担开支和风险明显不对等,所以早期军户的生活非常艰难。不过随着人丁繁衍,每个军户需要赴卫服兵役的人在族中所占比例变小,军役负担对家庭的影响逐渐减轻,所以非边疆地区许多军户到后来实际上和民户过得差不多。但边疆卫所与原籍常常相距很远,清勾解补费时费财,故负担依然沉重。尽管如此,边疆地区的卫所也往往军伍空缺,因此补伍先由在卫立籍的壮丁补役(上面山西巡抚乔新,奏请“俱留本处拨补缺军卫所”就是这种情况)。 如果选择在卫立籍的壮丁补役都不够的话,就只能通过招募来补充卫所兵了。其实当不得不通过募兵补充卫所的时候,整个制度其实已经差不多崩坏了,不过明廷面对募兵的庞大开支,一直对军户改革拖拖拉拉。 前面讲过虽然都是兵农合一,但唐朝的府兵在兵源素质上还较卫所制突出许多,战斗力都不能满足需要,更不要说卫所兵了。所以到明代中后期,卫所兵战斗力已经崩坏的不行,需要靠募兵制和家丁制补充。家丁其实也是一种特殊的募兵制度,明晚期辽东军事贵族通过隐占家丁,使官军家丁化,将大量募兵变为将帅的私兵和家丁,将领通过这种形式与士兵建立更稳固的联系,进而形成比较强力的指挥和相对精锐的战斗力。 究其根本,明朝统治者并非不知道卫所制的坏处,而是明朝一直不健康的财政根本负担不起募兵的巨大开支,地方军事将领募兵、“家丁”这些操作其实就是给这套体系打的补丁。不过尽管卫所制一直保留,但到随着募兵制的兴起,明军的军队管理体制和编训体制也发生了较大的变化,营兵便登上了历史舞台。“明以武功定天下,革元旧制,自京师达于郡县,皆立卫所,外统之都司,内统于五军都督府,而十三卫为天子亲军者不与焉。征伐,则命将充总兵官,调卫所军领之。既旋,则将上所佩印,官军皆回卫所。盖得唐府兵遗意”。 《明史》〈兵志〉

二、营兵制的兴起

卫所制下的军士且耕且守,战时则由朝廷临时调兵遣将,“征伐则命将充总兵官,调卫所军领之”。如1390年,江西赣州府山贼夏三作乱。朱元璋就命“东川侯胡海充总兵官,普定侯陈桓为左副将,靖宁侯叶昇为右副将,率湖广各卫军士三万三千五百人讨之”。这些早期的总兵官多为征伐总兵,还未成为有固定辖区的镇戍总兵官。一旦战事结束,就要交回所佩印信,官军各回卫所。以此形成兵将分离,兵不识将,将不识兵之局面,进而消除威胁朱元璋集权的一切隐患。 所以这种情况下,卫所制更多是一种军事编制体制而非作战指挥体制。国家太平的时候打打治安战还可以,但明显应急反应速度、训练等等都显然不适应明朝国防形势的变化。随着迁都北京,北方防御的需求大大加强,这种情势矛盾更加突出。为了防御镇守九边和边境,就必须要有固定辖区的镇戍总兵官。 九边和其它边境要害地方遂明确了营伍编制,设有常驻的军队镇守,将领从公、侯、伯、都督指挥等官内推举充任。士兵则部分来源于卫所军但主体由招募而得。“明都北平,三面近塞,边防甚重。东起鸭绿,西抵嘉峪,绵亘万里,分地守御,初设辽东、宣府、大同、延绥四镇,继设宁夏、甘肃、蓟州三镇,而太原总兵治偏头,三边制府驻固原,亦称二镇,是为九边”。 《明史·兵志》

可知营兵制下士兵以营为核心编制单位,大致3000人为一营。 卫所制下兵将分离,兵不识将,将不识兵,进而消除了威胁集权的隐患。设立营兵之后就打破了这一点,为了平衡,明朝又设了镇守中官制度,皇帝派出宦官监军。 不过营兵制的兴起虽然提高了明军战斗力,但是募兵也意味着国家军费开支的急剧扩大。毕竟卫所战斗力基本聊胜于无,但是不用花太多钱。而募兵是要给人发工资的。 明朝募兵月饷,因军队类型而定。正规军队的募兵,一般月饷银九钱。召募来的士兵月饷银则减半,如思州府(今贵州岑巩县)“召募土兵120名,每名月给银四钱五分,以充守御。 但这只是理论上,很多时候饷银无着,实际发给应募者的银钱极少,而且常常拖欠(再次回到明朝财政不健康的问题),明修《武进县志·额兵》就说:“彼受募者日银一分,月非流乞不赡之辈,谁忍就之“,工资低到乞丐才会去干。明军武力后期那么不堪,很大程度就是因为此。 明代后期,战事纷起,明廷不断扩大募兵规模,饷银问题也越来越突出。嘉靖时向民加派赋税、万历时加派辽饷,崇祯时再加派,并又增剿饷、练饷。而你越是加大剥削,民众起义造反越是频繁,你又得增加军事开支,结果就是恶行循环,直到灭亡。 明朝不健康的财政平时面对这些开支都非常捉襟见肘,更何况官侵饷、欠饷不发的现象还十分严重。官吏们募兵侵吞,将领们带兵时克扣,故不要说军需武备了,士兵连饭都吃不饱。李自成围北京时,明廷居然连边军的开拔费和伙食费都拿不出。灭亡的钟声终归还是敲响了。 不过营兵制在却被清朝继承了下来,一直到近代才寿终正寝,但那就是另一个故事了。 作者:梦游尘 来源:微言书“正兵营,总兵官统之,官军五千员,名内马军三千五百名,步军一千五百名。奇兵营,副总兵统之,有马官军三千员名。旧游兵营,左游击将军统之,有马官军三千员名。新游兵营,右游击将军统之,有马官军三千员名。入卫游兵营,入卫游击将军统之,有马官军三千员”。 《宣府镇志》

本站内容收集整理于网络,多标有原文出处,本站仅提供信息存储空间服务。如若转载,请注明出处。