2021年高考语文已落下帷幕,全国8道高考作文题也揭开了神秘的面纱。今年的高考作文题难不难,考生如何下笔能拿高分?

8道作文题有以下几个共同特点:

第一,要求考生思考在自己所处的时代中,如何找准自己人生的航向,树立理想,找准目标,不愧于这个时代,这是一个总体的追求,符合立德树人的价值导向。

第二,8道试题样式丰富,有文字,有图片,有涉及重大历史事件,有学生身边的事例,让学生有话说,说的有层次。

第三,试题形式上不是基于情境下的任务写作,而是要求学生结合自身的思考体验写一篇论述文,减少了限制条件,给学生更多发挥的空间。

下面对全国8道作文题做逐一分析和解读。

首先,我们先看一看教育部考试中心命制的4套卷的作文题,分别为全国甲卷、全国乙卷、新高考Ⅰ卷、新高考Ⅱ卷。

中国共产党走过百年历程。在党团结带领人民进行的伟大斗争中孕育的革命文化和社会主义先进文化,已经深深融入我们的血脉和灵魂。我们过的节日如“五四”“七一”“八一”“十一”,我们唱的歌曲如《义勇军进行曲》《没有共产党就没有新中国》,我们读的作品如《为人民服务》《沁园春·雪》《荷花淀》《红岩》,我们景仰的革命烈士如李大钊、夏明翰、方志敏、杨靖宇,我们学习的榜样如雷锋、焦裕禄、钱学森、黄大年,等等,都给予我们精神的滋养和激励。我们心中有阳光,我们脚下有力量。我们的未来将融汇于中华民族伟大复兴的新征程,我们处在一个大有可为的时代……

请结合材料,以“可为与有为”为主题,写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

1. 理解“可为”与“有为”的关系

“可为”和“有为”,不是对立的概念,也不是并列关系。“可为”是背景,材料提示我们处在一个大有可为的时代,我们生逢盛世,我们的发展、奋斗拥有了一个“可为”的背景。写作的落脚点应当更多地放在我们如何“有为”上,如:有为的策略、有为的途径、有为的目标方法等等。

2. 可以从哪些角度来写?

角度一:材料中提到很多教材里学过的文学作品,这些都是学生平时学习积累的,写作时可以充分调动记忆,联想到这些伟大的革命先烈,或是在革命建设中的平凡人的贡献,再联系自己的经历体会进行写作。

角度二:今年是中国共产党建党100周年,本题的写作材料与时代紧密结合。学生写作时,要认识到如今的社会发展及变化都是在共产党的领导下开展的,如当今的改革开放、互联网时代等,都可以归为大有“可为”的背景素材。

角度三:可以从批判当下某些青年的“不为”来写。如,现实生活当中有些人不想作为,认为不需要“作为”,或抱有一种“难以有为”的沮丧心理。

角度四:有人认为只有大人物才要有作为,普通的人不需要有为。实际上,从材料和现实社会上看,普通平凡的人更要会积极有为。

本道作文题提供了丰富的材料,学生不需要把过多的精力放在材料的罗列上这只是导言和背景。写作要提到的是:我们处在一个大有可为的时代,更需要关注当下,在当下这个时代里有所作为。

阅读下面的材料,根据要求写作。

古人常以比喻说明对理想的追求,涉及基础、方法、路径、目标及其关系等。如汉代扬雄就曾以射箭为喻,他说:“修身以为弓,矫思以为矢,立义以为的,奠而后发,发必中矣。”大意是,只要不断加强修养,端正思想,并将“义”作为确定的目标,再付诸行动,就能实现理想。

上述材料能给追求理想的当代青年以启示,请结合你对自身发展的思考写一篇文章。要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

1.材料层次清晰,学生理解难度不大。

乙卷材料分为两个层次,第一层次总说对理想的追求涉及哪些方面,核心话题是理想。第二层次以汉代杨雄的比喻为例,具体阐述要想实现理想。首先要有修养,即要有才能和品德,还要有方法和策略,以“义”作为目标,再把它付诸行动,才能实现理想。学生能较准确、清晰地抓住核心话题“理想”来作答,思维难度不大。

2.如何把文章写得有深度?

角度一:实现理想的落脚点在“义”上,如何理解“义”?不是简单的“义气”,而是“大义”,可以贴近时代当下来写。

角度二:学生可以结合自身体会,从如何实践、关注所处的时代,写自己想说的话,把它作为人生的一个目标去表达。

角度三:对个人来说,在当下生活中,那些科学的、适合的、引领正确方向的事,都是有意义。每个人做好自己,其就是对家国的最好的贡献。

角度四:关注材料中“涉及基础、方法、路径、目标及其关系等”这句话的“等”字,进行拓展思考,挖掘自己对这个命题的独有的思考。除了材料中提到的方面,追求理想的当代青年还可以怎么做?如知行合一、学而后思、思而后学之类的,这也是对“有为”的具体的阐释。

角度五:每个人找到自己在这个时代所处的适合的位置,就是“义”。 儒家提倡的“义者,宜也”,即可以把个人放在宏大社会背景中,谈谈对自身发展的启示。

阅读下面的材料,根据要求写作。

1917年4月,毛泽东在《新青年》发表《体育之研究》一文,其中论及“体育之效”时指出:人的身体会天天变化。目不明可以明,耳不聪可以聪。生而强者如果滥用其强,即使是至强者,最终也许会转为至弱;而弱者如果勤自锻炼,增益其所不能,久之也会变而为强。因此,“生而强者不必自喜也,生而弱者不必自悲也。吾生而弱乎,或者天之诱我以至于强,未可知也”。

以上论述具有启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

这道题的材料不光是谈体育,重心是讲关于强弱之间的对立以及转化的关系,写的是人如何关注自己的成长,可以从以下角度来思考。

角度一:在目前五育并举的背景下,谈体育的重要性。如有些人身体素质不好,但通过自身的磨练,身体强壮。毛泽东之所以可以取得如此巨大的成就,与他早年重视体育锻炼有关,将材料中的这个例子作为论据,可以使用。

角度二:从弱者的角度来写,树立一种弱会变强,“这弱说不准是上天赐予我的”这样一种信念。如果我是一个弱者,应该怎样由弱变强?首先,不能自卑,这是态度。然后要如何做?第一,在困难面前,要经历磨练;第二,如何在大的时代背景下,实现自己由弱而强的变化。在写作中体现你对人生的感悟和思考。

角度三:对于强者而言,特别要警惕的是,自身比较强人可能恰恰是上天给你的一个舒适区,谨防由强变弱,就要走出舒适区。比如:从历史、社会发展来看,如果强者恃强凌弱、滥用权势,也会成为社会摒弃的对象,转而变成弱者,体现辩证的思维。

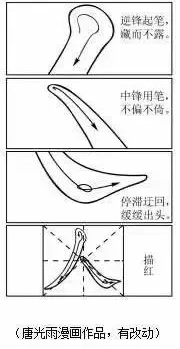

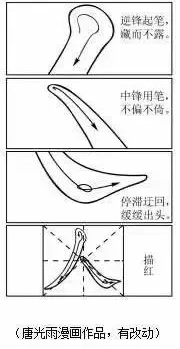

[注]描红:用毛笔蘸墨在红模子上描着写字。

请整体把握漫画的内容和寓意写一篇文章,反映你的认识与评价、鉴别与取舍,体现新时代青年的思考。

要求:选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

这幅漫画通过书法来讲人生,讲书法里面蕴含的人生道理。可以从以下四个角度来思考。

角度一:从认同书法里蕴含的这些观点的角度来写

漫画中的书法蕴含着中华文化的某些精神特质,是对中国传统文化的一种演绎。如:不偏不倚,指做人要中庸;逆锋起笔,就是不要锋芒毕露;迂回,缓缓出头,讲的是要含蓄,不必急功近利等。可以写我们在当今社会如何做人,很重要的就是如何在团队当中做好自己。

角度二:从反对书法里蕴含的观点的角度来写

题目要求中提出“反映你的认识和评价,鉴别与取舍,注意鉴别与取舍”。可以思考做人是否都要含蓄内敛、不偏不倚。本届考生大多是2003年出生的孩子,作为新时代的青年,我们能不能出名要趁早?鲜明地表露自己的主张?能不能才情外现、张扬个性?本题允许学生有自己的取舍,表达自己的见解和主张。

角度三:从整体上看,前面三幅都是讲笔画,最后一幅图提到描红,如何处理前面三幅图和最后一幅描红之间的关系?

前面是三种态度或是人生的三个阶段,最后一幅图落脚点是我们如何成为新时代当中的一个人,这又回到主话题:在这个时代我们怎么去做人。成就一个“大写的人”。

前面三幅图,从书法上看只是一种风格,不讲求对错,或讲究是否有局限性,但是当书法或其他艺术一旦描红,即“格式化”后,就缺少了创新,缺少多样性。喻及为人,对这个参差百态的世界来说,如果所有人都追求同一种人生的态度,对人的成长不一定有利。

角度四:从整体上把握,“描红”还体现了哪些含义?

前三幅图蕴含的道理比较容易看出来,我们要多关注第四幅图中“描红”本身的含义,如“描红”象征着付诸实践,可以从“知易行难”这个角度来考虑,对知和行的关系也是一种思考的角度。

全国卷的4道试题带给我们的启示:

试题只是给学生的写作提供了一个范围,学生不是仅迎合命题者来写,而是要有自我的认知和见解,在材料提供的范畴内从不同的角度来写,写出自己的思考和观点,体现自己的价值观。拥有自己独特思辨的文章反而能够出彩。

我们再来看看北京、天津、上海、浙江自主命制的4套卷中的作文题。

(一)

每个人都生活在特定的时代,每个人在特定时代中的人生道路各不相同。在同一个时代,有人慨叹生不逢时,有人只愿安分随时,有人深感生逢其时、时不我待……

请以“论生逢其时”为题目,写一篇议论文。

要求:论点明确,论据充实,论证合理;语言流畅,书写清晰。

从主题上讲,学生一般不会对这种命题形式在审题上有障碍,但难的是如何把宏大话题与自己个人成长紧密结合,让读者感觉到你很真诚地在写作,最怕宽泛的空论。比如:你现在生活在5G时代、AI时代或者分工更加化的时代,这个时代给你带来了怎样的一种机遇?要把论生逢其时的“时”的特点具体化。

这篇文章可不可以去讨论生不逢时和安分随时这样的观念?当然可以,我们应该是在剖析那些“生不逢时”和“安分随时”的人生选择的基础上,再去认识到“生逢其时”这种价值观建立的艰难,不是所有的人都能感觉到自己生逢其时的。

比如说现在最流行的一个词“躺平”,我们很粗暴地对“躺平”进行批判的时候,是不是也要考虑到他们为什么有这样的人生选择,只有分析了别人“躺平”的艰难,可能才更容易写出“生逢其时”的真实感受。要知道这些人为什么会这样感叹,关注这些边缘的被忽略的人,然后才能知道你身处时代的聚光灯下的幸福感。

(二)

瓜熟蒂落、羽翼丰满,这是草木鸟兽成熟的模样;但对我们而言,真正的成熟却不仅仅指身体的长成……

请以“这,才是成熟的模样”为题目,写一篇记叙文。

要求:思想健康;内容充实,有细节描写;语言流畅,书写清晰。

首先,材料中省略号大概可能包含哪些内容?应该是跟题目中“身体”相对应的责任、意志、品质、精神、心理等方面。

其次,在审题的时候,要注意“这,才是成熟的模样”中的“才”,它隐含了一个信息,就是有些貌似成熟但实际上它不成熟的表现。这可能是这个文章写好最有思维层次的一个点,行文应该有一个起伏的过程,思维变化的过程,而这也恰是记叙文当追求的“文似看山不喜平”的行文标准之一。

阅读下面的材料,根据要求写作。

如果说时间是一条单行道,那么纪念日就是道路两侧最醒目的路标,它告诉我们怎样从昨天走到了今天。时间永不停步,纪念日不会消失。记住它,可以让日历上简单的数字成为岁月厚重的注脚,而它也不断提醒着我们带着初心奔向前方。

你对这段话有怎样的理解和感悟?请结合自身体验,写一篇文章。

要求:①自选角度,自拟标题;②文体不限(诗歌除外),文体特征明显;③不少于800字;④不得抄袭,不得套作。

纪念日可以选取哪些方向来切入?可以从个人、家庭、社区、城市等角度来写,也可以从民族、国家等宏大主题入手,这个题目的弹性比较大,选择性也比较多。

这个材料实际上是一个时间话题,时间背后有着丰厚的含量,生命的故事都隐藏其中。纪念,它是一种沉淀,一种反省,实际上还是在讲一个人的成长史。在成长的历程当中,每一个纪念日就是一个坐标,来反省自己的过去,校准航向,面向未来。

另外,也可以进一步拓展思维的深度,与“记住”纪念日相对的“不记”纪念日、“只记”纪念日也可纳入思考范围内。纪念不是为了怀旧,纪念的目的是为了找到人生前进的方向,带着初心奔向前方,这是他最终的目标。

有人说,经过时间的沉淀,事物的价值才能被人们认识;也有人认为不尽如此。你怎么看?请写一篇文章,谈谈你的思考。

要求:(1)自拟题目;(2)不少于800字。

题目中的“你怎么看?”可能有两个结论:一个是同意分号前面的说法,经过时间的沉淀,事物的价值才能被人们认识。第二种看法就是分号后面的,我认为不尽如此。当然你也还可以有其他的看法。

上海卷的命题传统,往往是矛盾情境。这种矛盾情境的取舍让人颇为为难,简单的单向度的取或者舍都是不行的,要矛和盾两者兼顾,甚至考虑到更多其他的。

还要考虑到一个上位的问题,即“事物的价值怎么样才能被人们认识”有哪些可能的情况?有些事物的价值不需要时间的沉淀,就可以明晰。比如人性的真善美、社会的正能量的都是能马上被评判的。有些事物的价值,需要透过现象看本质。比如对真理的认识,等等。

除了“时间”这个关键词外,“事物”可分类讨论,“事物的价值”也可分类讨论,“人们”也有很多种。对于不同的人而言,事物的价值又有着不同的定义。

一般简单的思考会认为都需要沉淀才能去认识,但问题是它的价值到底是什么,本身就可以去辨析的。然后要分析这个事物跟人的认知之间可能存在着多种可能性,所以题目越简单,需要的思维力量越强。内涵越少,外延就越丰富。

有人把得与失看成终点,有人把得与失看成起点,有人把得与失看成过程。

对此,你有怎样的体验与思考?写一篇文章,谈谈自己的看法。

【注意】①角度自选,立意自定,题目自拟。②明确文体,不得写成诗歌。③不得少于800字。④不得抄袭、套作。

浙江卷这个题目的核心词是怎么看待“得与失”,它不是单独讨论得与失,而是讨论得与失,你是把它当作起点、过程,还是终点?这里“得与失”是紧密联系在一起的,不需要分开讨论。

把得与失看作是过程,这种训练很多,学生可能更容易上手,但是这样的文章又太多,容易随大流。

如果把得失当作是起点或者把得失当作是终点,该怎么样去展开议论?

把得失当作是终点,简单地说就是“以成败论英雄”,虽然功利性太强,但反过来说我就要追究成功也可以的,因为人生最后的追求总有一个东西来衡量。

把得失当作是起点,有可能以后的路反而走得更高。要是把得失看得太重,把这个起点看得太重,有时候会成为不奋斗的一个借口,也可以从这个角度切入。

纵观今年8道高考作文题,要特别注意三点:

第一,关注作文样式的丰富性,不要以一年的变迁作为模本。第二,关注时代主题,时代主题下的个人成长。第三,不要过分地关注材料,而要关注思维方式,从不同的角度去思考正面的观点,负面的观点选择的艰难,而不特别地强调某一个观点的正确性。

编 辑|智齿

校 对|小清

责 编|古月

副主编|温鹃 常璐

主 编|李大路

本站内容收集整理于网络,多标有原文出处,本站仅提供信息存储空间服务。如若转载,请注明出处。