5、宋代“圆子”又被称为“汤圆、汤元”

由于圆子团团圆圆,寓意美好,又是月圆之夜,元宵佳节,用汤煮就,甜美可口,漂浮水面,犹如玉珠,因而人们把圆子又形象地称为“浮圆子”,比如南宋词人周必大有诗《元宵煮浮圆子,前辈似未尝赋此,坐间成四韵》传世:

今夕知何夕,团圆事事同。

汤官寻旧味,灶婢诧新功。

星灿乌云里,珠浮浊水中。

岁时编杂咏,附此说家风。

又因圆子是汤食,元宵节食用,因而又叫“汤圆”或“汤元”。南宋著名词人白石道人姜夔的《诗曰》有:

“元宵争看采莲船,

宝马香车拾坠钿。

风雨夜深人散尽,

孤灯犹唤卖汤元。”

就是明证。

我们结合史浩和姜夔的诗词,可以看出,在宋代,圆子,也叫汤元或汤圆,当时并不叫元宵。不过从史浩的诗词中可知,当时的汤圆制作,和如今的元宵制作并无区别。因而宋时汤圆元宵是同一种食物。而如今南方流行的汤圆,不是采用筛摇,而是包馅。大概应该是结合唐代的“面茧”和宋代的圆子以后的改良吧。由于没有确切资料证实,因而只能说是在某种意义上宋代“汤元”只是指如今的元宵。

三、元宵(食品)的习俗起源

5、宋代“圆子”又被称为“汤圆、汤元”

由于圆子团团圆圆,寓意美好,又是月圆之夜,元宵佳节,用汤煮就,甜美可口,漂浮水面,犹如玉珠,因而人们把圆子又形象地称为“浮圆子”,比如南宋词人周必大有诗《元宵煮浮圆子,前辈似未尝赋此,坐间成四韵》传世:

今夕知何夕,团圆事事同。

汤官寻旧味,灶婢诧新功。

星灿乌云里,珠浮浊水中。

岁时编杂咏,附此说家风。

又因圆子是汤食,元宵节食用,因而又叫“汤圆”或“汤元”。南宋著名词人白石道人姜夔的《诗曰》有:

“元宵争看采莲船,

宝马香车拾坠钿。

风雨夜深人散尽,

孤灯犹唤卖汤元。”

就是明证。

我们结合史浩和姜夔的诗词,可以看出,在宋代,圆子,也叫汤元或汤圆,当时并不叫元宵。不过从史浩的诗词中可知,当时的汤圆制作,和如今的元宵制作并无区别。因而宋时汤圆元宵是同一种食物。而如今南方流行的汤圆,不是采用筛摇,而是包馅。大概应该是结合唐代的“面茧”和宋代的圆子以后的改良吧。由于没有确切资料证实,因而只能说是在某种意义上宋代“汤元”只是指如今的元宵。

三、元宵(食品)的习俗起源

那么,汤元被称为元宵是何时呢?这在宋代以前尚未有发现,“元宵”一词都是指元宵节。直到明代才出现食品元宵一词。在明代万历年间宦官刘若愚创作的笔记《酌中志·卷二十·饮食好尚纪略》记载:“自初九日之后,即有耎灯市买灯。吃元宵,其制法用糯米细面,内用核桃仁、白糖为果馅,洒水滚成,如核桃大,即江南所称汤圆者。十五日曰‘上元’,亦曰‘元宵’,内臣宫眷皆穿灯景补子蟒衣。”

刘若愚的笔记对研究明代建筑、习俗、人物、事件有着很重要的史料价值。从文中可以看出,在明代元宵和汤圆就已经南北叫法不同。不过制作工艺一样,和如今元宵的制作完全相同。清代浙派诗人符曾(1688年—1760年)有首诗《上元竹枝词》:

桂花香馅裹胡桃,

江米如珠井水淘。

见说马家滴粉好,

试灯风里卖元宵。

也可佐证。

依笔者猜测,在明清时期,汤圆元宵为同一食品,都是指现今的元宵(“洒水滚成”)。只不过当时南方延续了宋代称谓,依然叫汤圆。而北方逐渐把元宵节吃汤圆,省略成“元宵”一词,兼之二者,因而出现南北叫法差异。至于现代南方汤圆制作工艺,遗憾的是,明清之时的资料都没有记载,因而只能存疑。

四、元宵和汤圆习俗的近代变革

那么,汤元被称为元宵是何时呢?这在宋代以前尚未有发现,“元宵”一词都是指元宵节。直到明代才出现食品元宵一词。在明代万历年间宦官刘若愚创作的笔记《酌中志·卷二十·饮食好尚纪略》记载:“自初九日之后,即有耎灯市买灯。吃元宵,其制法用糯米细面,内用核桃仁、白糖为果馅,洒水滚成,如核桃大,即江南所称汤圆者。十五日曰‘上元’,亦曰‘元宵’,内臣宫眷皆穿灯景补子蟒衣。”

刘若愚的笔记对研究明代建筑、习俗、人物、事件有着很重要的史料价值。从文中可以看出,在明代元宵和汤圆就已经南北叫法不同。不过制作工艺一样,和如今元宵的制作完全相同。清代浙派诗人符曾(1688年—1760年)有首诗《上元竹枝词》:

桂花香馅裹胡桃,

江米如珠井水淘。

见说马家滴粉好,

试灯风里卖元宵。

也可佐证。

依笔者猜测,在明清时期,汤圆元宵为同一食品,都是指现今的元宵(“洒水滚成”)。只不过当时南方延续了宋代称谓,依然叫汤圆。而北方逐渐把元宵节吃汤圆,省略成“元宵”一词,兼之二者,因而出现南北叫法差异。至于现代南方汤圆制作工艺,遗憾的是,明清之时的资料都没有记载,因而只能存疑。

四、元宵和汤圆习俗的近代变革

在明清以前,元宵和汤圆虽然南北叫法做法不同,不过馅料大致相同,成为元宵节必备食品。本来一个古老的传统节日和时令肴馔,不碍谁的事,然而到了民国时期却发生转变。

辛亥革命以后,推翻帝制,改元共和。民国政府宣布废除旧历,改用公历,用民国纪年。并决定以公元1912年1月1日为民国元年一月一日,叫“新年”,但不称“元旦”。

1913年7月,当时北京(民国)政府任内务总长的朱启钤向大总统袁世凯建议:“阴历元旦为春节,端午为夏节,中秋为秋节,冬至为冬节。”于是在1914年1月1日变成“元旦”,而“新年”变成“春节”。

在明清以前,元宵和汤圆虽然南北叫法做法不同,不过馅料大致相同,成为元宵节必备食品。本来一个古老的传统节日和时令肴馔,不碍谁的事,然而到了民国时期却发生转变。

辛亥革命以后,推翻帝制,改元共和。民国政府宣布废除旧历,改用公历,用民国纪年。并决定以公元1912年1月1日为民国元年一月一日,叫“新年”,但不称“元旦”。

1913年7月,当时北京(民国)政府任内务总长的朱启钤向大总统袁世凯建议:“阴历元旦为春节,端午为夏节,中秋为秋节,冬至为冬节。”于是在1914年1月1日变成“元旦”,而“新年”变成“春节”。

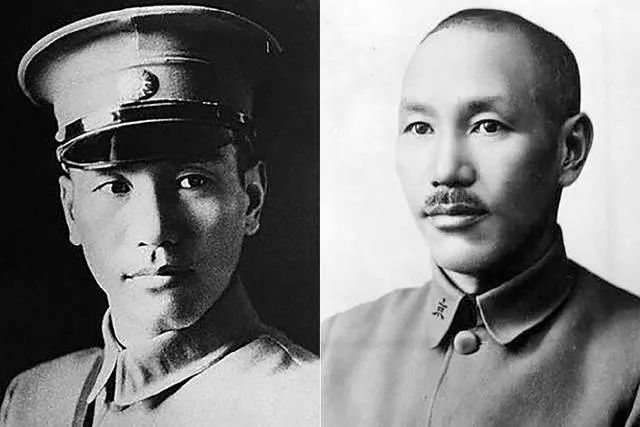

到了1915年,袁世凯复辟,登基为“洪宪皇帝”。袁氏亲信认为即将来临的“元宵”音同“袁消”,于新皇帝不吉。因而改“元霄节”为“汤圆节”。当时的北京警视厅通令全市卖元宵者,改“元宵”为“汤圆”。并在店铺前书写“汤圆”二字,以便利市民叫卖。后来山西留日学者同盟会员景定成有诗讽刺:

偏多忌讳触新朝,

良夜金吾出禁条。

放火点灯都不管,

街头莫唱卖元宵。

袁世凯再厉害也强不过命,坐了83天皇帝。迫于全国人民的反对而取消帝制,不久病死。因而“元宵”改名并没有成功,依然是南北异名。北方依然叫元宵,南方按古时汤圆。至于有人说广东“汤团”则是地方叫法,并没有资料显示袁世凯又改一次的记录。

到了1915年,袁世凯复辟,登基为“洪宪皇帝”。袁氏亲信认为即将来临的“元宵”音同“袁消”,于新皇帝不吉。因而改“元霄节”为“汤圆节”。当时的北京警视厅通令全市卖元宵者,改“元宵”为“汤圆”。并在店铺前书写“汤圆”二字,以便利市民叫卖。后来山西留日学者同盟会员景定成有诗讽刺:

偏多忌讳触新朝,

良夜金吾出禁条。

放火点灯都不管,

街头莫唱卖元宵。

袁世凯再厉害也强不过命,坐了83天皇帝。迫于全国人民的反对而取消帝制,不久病死。因而“元宵”改名并没有成功,依然是南北异名。北方依然叫元宵,南方按古时汤圆。至于有人说广东“汤团”则是地方叫法,并没有资料显示袁世凯又改一次的记录。

值得一说的是,袁世凯死后,民国军阀混战。蒋介石北伐成功后,也要显示一番作为,先从“革风易俗”着手。于是在1928年12月8日正式发布《中央对普用新历废除旧历协助办法》,强调全国推行公历,并严禁使用农历以及过春节。

然而老百姓却不买账,各过各的。公历元旦冷冷清清,只是衙门庆贺。旧历新年,民间却张灯结彩,对联鞭炮齐鸣。于是轰轰烈烈的“革风易俗”运动,闹了两三年,最后不得不偃旗息鼓。并在1934年初,南京国民政府正式承认:“对于旧历年关,除公务机关,民间习俗不宜过于干涉。”民间又可名正言顺地过农历春节了。

五、小结

以上就是元宵节的习俗浅探。可以看出,食用汤圆和元宵早在宋代就已经蔚然成风,并且延续到现在。民国期间虽然袁世凯等强令禁止,不过毕竟文化习俗,传统精华。民心所向,大势所趋,并非哪一个政权可以随意扭转的。

值得一说的是,袁世凯死后,民国军阀混战。蒋介石北伐成功后,也要显示一番作为,先从“革风易俗”着手。于是在1928年12月8日正式发布《中央对普用新历废除旧历协助办法》,强调全国推行公历,并严禁使用农历以及过春节。

然而老百姓却不买账,各过各的。公历元旦冷冷清清,只是衙门庆贺。旧历新年,民间却张灯结彩,对联鞭炮齐鸣。于是轰轰烈烈的“革风易俗”运动,闹了两三年,最后不得不偃旗息鼓。并在1934年初,南京国民政府正式承认:“对于旧历年关,除公务机关,民间习俗不宜过于干涉。”民间又可名正言顺地过农历春节了。

五、小结

以上就是元宵节的习俗浅探。可以看出,食用汤圆和元宵早在宋代就已经蔚然成风,并且延续到现在。民国期间虽然袁世凯等强令禁止,不过毕竟文化习俗,传统精华。民心所向,大势所趋,并非哪一个政权可以随意扭转的。 本站内容收集整理于网络,多标有原文出处,本站仅提供信息存储空间服务。如若转载,请注明出处。