一、思考的核心机制

思考就是要设计一个简单的形式来表达复杂的事物、概念、理论等等,就是从概念中抽取出简单的框架,反过来利用简单的框架来驾驭复杂的事物。

系统思维,【要素、连接、目的】三个要素。

批判性思维模型【目的、问题、信息、观点、概念、推理、假设、意义】8个要素。

5W2H模型,7个要素。

黄金圈(Why-what-how)模型,3个要素。

PDCA模型,【计划、执行、反馈、改进】4个要素。

SMART模型,5个要素。

金字塔模型,【结论、论点、论据】3个要素。

所有的思维模型都要做到大道至简,所有的思考都有一个共性【以简驭繁】。 以简驭繁,这个简就要落入在认知区间的上限(7-2、7+2)之内。这个简就是思考的要素不能太多。 例如:SAMRT框架,就是从复杂的概念【目标】设计出一个简单的形式,反过来利用这个简单的形式来思考目标这个概念。 要素1:Specific 具体 要素2:Measurable可衡量 要素3:Attainable可达成 要素4:Relevant相关的 要素5:Time_bound时限性

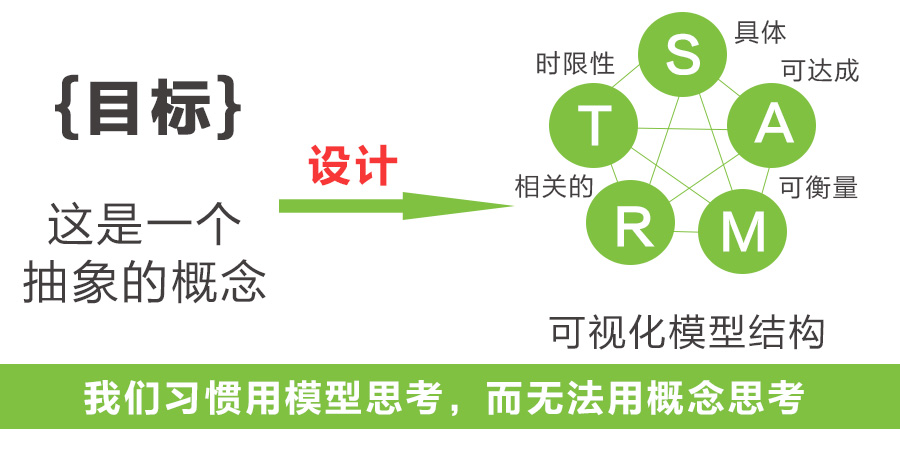

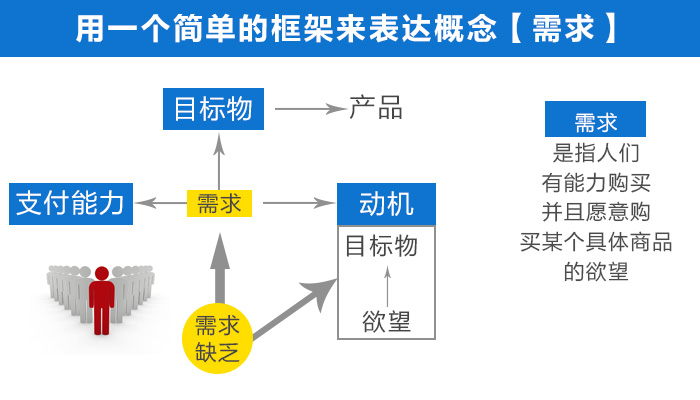

二、为什么我们需要用模型来思考,而很难用概念来思考?

因为概念太抽象、太复杂,大脑无法直接驾驭,因此要把抽象概念设计成简单的模型框架,才能变成大脑里可用的思维,这也是为什么大道往往至简。 概念一旦设计到简单的形式,反过来就可以利用这个形式来驾驭复杂的抽象概念,这也就是所谓的以简驭繁杂。 再看【需求】这个抽象概念,需求是指人们有能力购买并且愿意购买某个具体商品的欲望。人们很难利用需求这个抽象概念来思考,因此要从概念出发去设计出简单的形式,利用【需求】这个抽象的概念所对应的形式去思考。 需求这个抽象概念,抽取的要素如下: (1) 人们有能力购买,落实为要素【支付能力】 (2) 某个具体商品,落实为要素【目标物】 (3) 愿意购买某个具体商品的欲望,落实为要素【动机】 在要素之间构建出相应的内在逻辑,就是结构。这是大脑更易于理解图形化的形式。

三、进一步拓展,把思考的机制运用在日常阅读上

我们读一本书,最想理解的问题就是:”作者在这本书中,最核心的观点和洞察到底是什么?” 在提取一本书要素的过程中,必须做最大程度的“取舍”工作。舍弃大量的细致末节,将作者最核心的思想提炼出来。 拿《人类简史》来说吧,面对这样一本上下百万年,论述宏伟,涵盖面非常广的书,一般人不太容易捕捉核心要素,我第一次阅读的时候,也发现很难把握书中的整体框架。知识没有构建成模型结构,很快将面临遗忘。

所谓功夫在诗外,其实就是我开了一个作弊器。我上Youtube看了赫拉利和美国的好几个思想家,包括Sam Harris(冥想老司机,神经科学家),和 Daniel Kahneman(心理学家、诺奖得主)以及James Altucher(影响力很大的博主)对话,把作者在三场不同对话中反复强调、反复论述的观念提取出来,就直接拿到了最核心的观点。

事实上,这个摸索过程,也让我理解到了,为什么赫拉利能写出这样一本“足够薄”的人类简史。当你试图把整个人类的大历史,装进一本足够薄的书里的时候,你会怎么做?唯一的答案是,在巨长的时空格局下,反复对比所有的”大材料“,找到真正的“脉络”。

《人类简史》之所以值得一读,是因为作者从最整体的”人类大历史“角度,给出了完整的人类历史架构。之前我们学中国史,那么中国史有一个架构,学西方文明史,西方文明史又有一个架构,但这些架构都是相对”小“的架构,而且是不清晰的架构。 以中国史的架构,无法理解西方文明史,同理,以西方文明史的架构,无法理解中国史。而当我们站在整个”人类历史“的最大架构的时候,那个真正的”架构“就开始展现了。 当架构清晰的时候,那些散落的大大小小的砖头、素材,才会真正开始变得有意义起来。四、小结:学习也是不断构建思维模型的过程

现代人每天都在搞“互联网学习“,学摄影,学写作,学英语,看在线视频……希望自己有很多项技能……我们捡了一块又一块的砖头,觉得自己捡得好累啊,可是却永远都搭不起房子。 我们必须知道自己想盖的房子是什么样,从而搭出这个房子的架构,然后才会有目的和有意识地去收集砖块。

Tips: 很多朋友问:平时一直知道跨学科学习的重要性,但是却不知道如何建立学科的基础框架,这里我推荐一个秘招:找到那些学科领域已经连续迭代十多版的经典教材,事实上,它们是搭建学科基础框架最好的老师。

来源:芒格学院本站内容收集整理于网络,多标有原文出处,本站仅提供信息存储空间服务。如若转载,请注明出处。