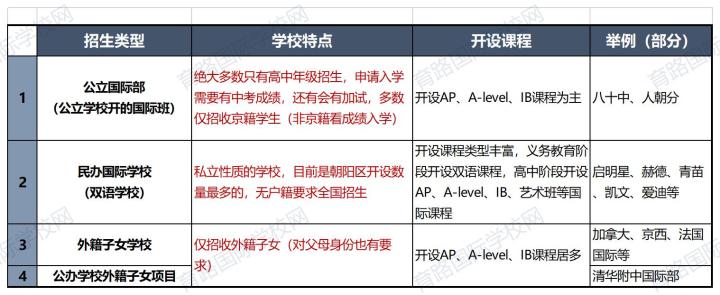

被忘掉的知识是什么记忆?

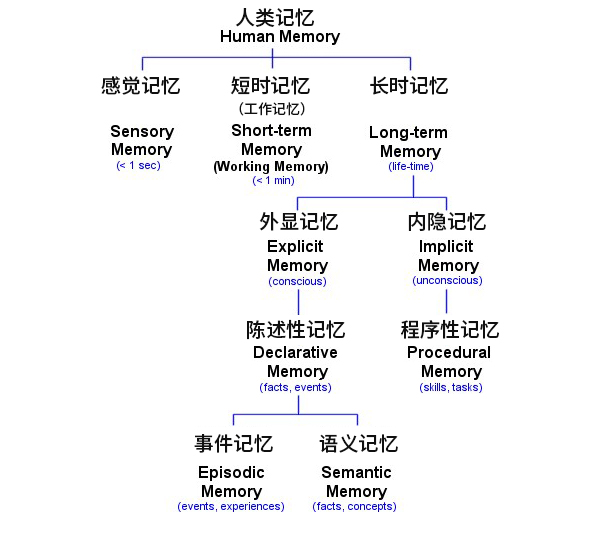

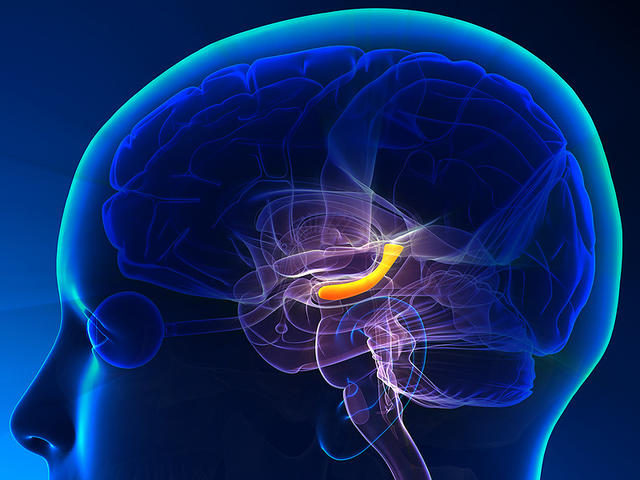

典型的学习和记忆系统包含三个阶段:记忆的编码、储存和提取。除此之外,有些记忆还会产生一些后续阶段,例如遗忘(Forgetting)和再巩固(Reconsolidation)。 在很长的时间里,心理学家们都把记忆系统看做一种单一系统,直到越来越多的证据改变了这种认识。美国心理学家拉里·斯奎尔(Larry R. Squire)将记忆按照持续时间、知识属性等分成了如下几类: 1、持续时间最短的记忆是感觉记忆(Sensory memory),它能够短暂地(毫秒到秒)保存视觉、听觉等感觉系统传来的信息,例如刚刚收到的短信验证码、看到的画像、刚刚听到的声音等。 接下来是能够在记忆系统中保存较短时间(秒到分钟)的短时记忆(Short-term memory)——其中,为了完成某种行为任务而短暂储存在记忆系统中的短时记忆,被称为短时记忆(也叫工作记忆)(Working memory)。 而在现实生活中,对我们的生活学习工作有着最深远影响的是长时记忆(Long-term memory),它能够保存数年到一生之久,是构成我们思维、性格、行为处事等的基石。如果把长时记忆拟人化,它可以看做是一对性格鲜明的“兄弟”。“哥哥”叫做外显记忆(Explicit memory),他知识渊博,做事有条有理,无论是需要回忆某个英语单词是什么意思、某部小说的作者是谁,还是要记起某次生日派对上都有哪些人参加、收到了哪些礼物,他都可以详细告诉你。

相比之下,“弟弟”内隐记忆(Implicit memory)却仿佛是个来无影去无踪的精灵:他或是在你系鞋带的时候轻轻握住你的手帮你打好结(程序性记忆),或是你在开车的途中突遇障碍物本能的反应(经典条件反射); 有时通过事先的经历体验让你对某件事物产生先入为主的印象(感知启动),有时让你对反复出现的刺激产生习惯化等反应——而在这一切行为的发生过程中,你对他的存在全无察觉。因为这“弟弟”的行踪实在太飘忽不定,所以在提到遗忘这个现象时,人们往往关注的是“哥哥”外显记忆——它大体可分为与事实相关的语义记忆(Semantic memory)和与情境相关的事件记忆(Episodic memory)两部分。

从二项式定理到牛顿力学原理,从氧化还原反应到地中海气候的特点,我们所学到的关于这个世界的知识都属于语义记忆的范畴。一些研究提示,语义记忆比事件记忆出现得更早,也较不容易被忘记。

那为什么考完就会忘记了?

大多数情况下,知识是一种能够被用来进行决断、完成某种行为或对某人/物变得熟悉的信息。因为获取知识决定了行为完成情况的好坏(例如考试成绩的高低),知识可以按照其价值进行分类。 拿“考试”这个行为来举例,能将人引向最优化的行为结果的知识,例如语文英语数学知识,就是有利知识(Beneficial knowledge);会妨碍行为完成的知识。 例如玩电脑游戏所需要用到的,就成了不利知识(Disadvantageous knowledge);而无论掌握与否都不会对行为完成造成任何正面或负面影响,例如安吉丽娜·朱莉的三围什么的,则是无用知识(Unhelpful knowledge)。 根据马科维奇和斯科特(Shaul Markovitch , Paul D. Scott)的理论,遗忘是指一个记忆系统中的知识发生缺失或被修改的现象,从而对某种行为的完成造成影响。 在很多情况下,遗忘其实是新知识和旧知识竞争存储空间的结果,这可能由两种方式引起。 一种原因是外显的遗忘机制,也就是有目的性地驱除了部分已存储记忆——就像用橡皮擦擦掉写错的字——从而通过去除负面记忆的影响来改善行为学表现,并且释放记忆空间。 另一种原因则是内隐的遗忘,通常指因为学习新知识而导致旧有知识的丢失,所以又叫概念漂移(Concept drift)。概念漂移的发生常常是因为知识已经变得陈旧不适用,或者行为需求发生了改变。 举个例子,比如你需要参加一个会议,原本时间安排在下午两点,于是你在笔记本上写上下午两点;随后,会议临时被推迟了一个小时,于是你把下午两点改写成了下午三点, “下午两点开会”这个记忆也就随即被遗忘了。

通过考试并不是终点

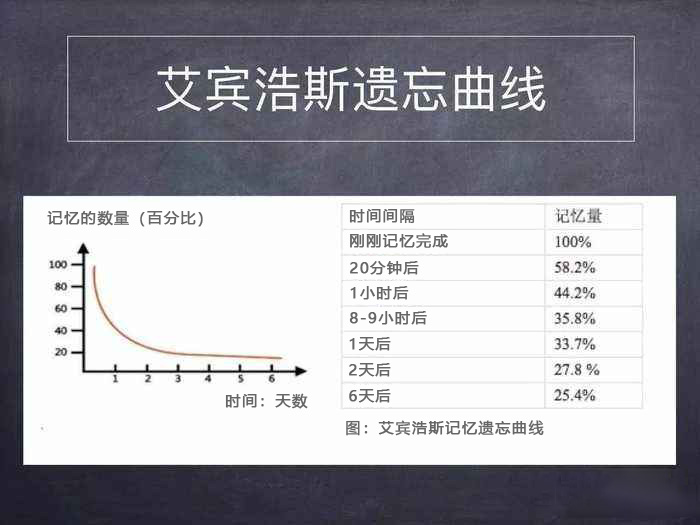

遗忘理论总是有很多的。早在1924年,《美国心理学杂志》上发表过一项有趣的实验:研究者让被试们先看10个无意义的音节,然后一部分人马上睡觉,另一部分人按照他们平日的习惯度过一段时间。

之后的记忆测试结果显示,马上睡觉的人回忆起的音节显著比清醒的人多——这可能是因为清醒的人受到的后续干扰比马上睡觉的人更大。

研究者据此提出“干扰理论”(Interference theory),指出后续的学习行为也可能干扰并减弱人们原来的记忆。 如果实在不愿意在日后感慨“怎么高中知识点就全忘光了呢”,你或许可以对应不同的遗忘理论来做一些调整:比如让学习知识的过程带上强烈的情绪色彩,有意识地通过回忆或者复习来加强原有的记忆痕迹,甚至或者在每学一点东西之后就立马睡一觉…… 但追根究底,确立一个长期有效的学习目的更加重要。如果学习知识只是为了考试拿高分,那么在考试结束那一瞬间,这些知识的寿命也就到头了——因为它们的有利标签已经被自动换成了无用标签。 如果学习知识是为了将来学以致用,培养严谨的理科逻辑性思维能力和浪漫的文科素养修为,那么它们将会永远对你而言是有利的,才不会被轻易遗忘。本站内容收集整理于网络,多标有原文出处,本站仅提供信息存储空间服务。如若转载,请注明出处。