上古时期的史料,司马迁主要是摘录自《尚书》。《尚书》为战国时人所作,当时三皇五帝的传说已经深入人心了。

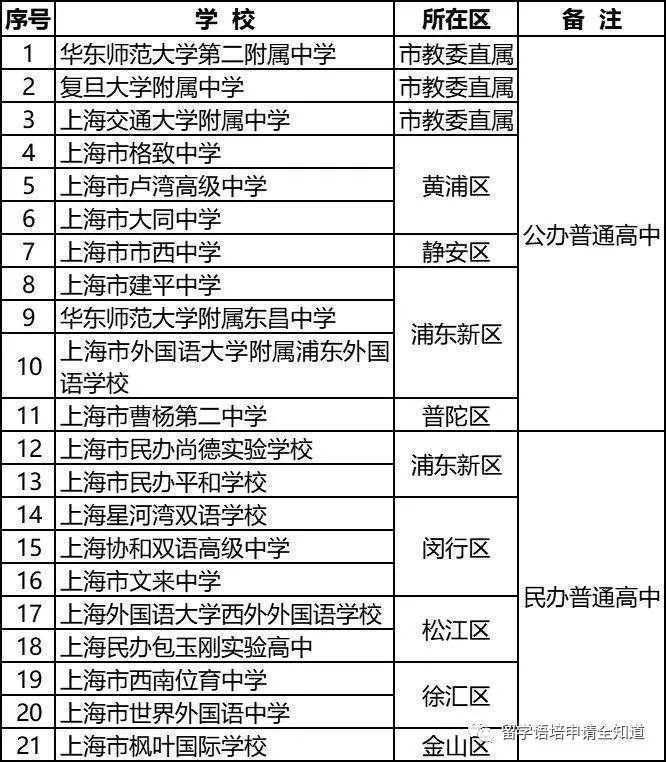

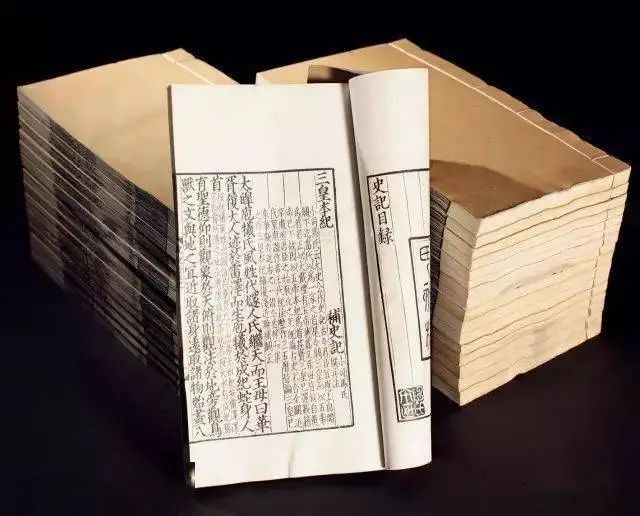

我们知道,司马迁写了史记,“究天人之际,通古今之变,成一家之言”,被鲁迅称为史家之绝唱,无韵之离骚。

上古时代的三皇五帝时期距离司马迁的时代已经隔两千多年,又经历了秦始皇焚书坑儒的灾难,司马迁怎么会知晓得那么详细?古代的宫闱密事他是怎么知道细节的?

所以,一直以来有很多人怀疑司马迁所写的不是历史,而是小说。

日本汉学家宫崎市定认为《史记》的文学性大于史学性,“记述人物时比起事业更喜爱轶事”,而每一个事件都有起承转合这四个结构,简直就是一幕幕戏剧。他认为《史记》中越精彩越具有戏剧性的故事,越有背离历史真相的可能,比如伍子胥、信陵君的故事和荆轲刺秦王的故事。项羽一人砍几百人更是不可能的“神话”。

这样看来,太史公简直是一个成功的历史小说家。或许,因为司马迁身为太史令,热衷于蒐集历史上不可思议的奇闻秘事。

上古时期的史料,司马迁主要是摘录自《尚书》。《尚书》为战国时人所作,当时三皇五帝的传说已经深入人心了。

我们知道,司马迁写了史记,“究天人之际,通古今之变,成一家之言”,被鲁迅称为史家之绝唱,无韵之离骚。

上古时代的三皇五帝时期距离司马迁的时代已经隔两千多年,又经历了秦始皇焚书坑儒的灾难,司马迁怎么会知晓得那么详细?古代的宫闱密事他是怎么知道细节的?

所以,一直以来有很多人怀疑司马迁所写的不是历史,而是小说。

日本汉学家宫崎市定认为《史记》的文学性大于史学性,“记述人物时比起事业更喜爱轶事”,而每一个事件都有起承转合这四个结构,简直就是一幕幕戏剧。他认为《史记》中越精彩越具有戏剧性的故事,越有背离历史真相的可能,比如伍子胥、信陵君的故事和荆轲刺秦王的故事。项羽一人砍几百人更是不可能的“神话”。

这样看来,太史公简直是一个成功的历史小说家。或许,因为司马迁身为太史令,热衷于蒐集历史上不可思议的奇闻秘事。

《史记》的史料来源

司马迁的《报任安书》里说自己“近自托于无能之辞,网罗天下放失旧闻,略考其行事,综其终始,稽其成败兴坏之纪。”意思是说,我私下里也自不量力,近来用我那不高明的文辞,收集天下散失的历史传闻,粗略地考订其事实,综述其事实的本末,推究其成败盛衰的道理。 1.父亲司马谈的著作 司马迁写《史记》前,很多史料是父亲司马谈收集整理创作的。司马氏先祖是颛顼时期的天官,在周朝时世为史官,九世祖是秦国的大将司马错。 春秋时期司马氏虽然失去官职,司马谈却把修撰史书视为自己的神圣职责,一心继承先人久绝的世业:太史令,重现孔子撰述《春秋》的精神,整理和论述上代历史。 汉武帝元封元年,武帝进行封禅大典,司马谈身为太史令,却无缘参与当世盛事,引为终生之憾,忧愤而死。他死前将遗志嘱咐儿子司马迁说:“余死,汝必为太史,无忘吾所欲论著矣……” 司马迁于是秉承父亲的遗志,准备撰写一部通史。 2.诸子百家的传世经典

司马迁在十岁时已能阅读诵习古文《尚书》、《左传》、《国语》等书。

秦始皇焚书坑儒,《尚书》被焚毁。汉文帝时,秦朝博士伏生依靠记忆背诵出28篇,史称“伏生授经”。尧舜禹汤,大禹治水,武王伐纣,周公东征,都是司马迁摘录自残缺的《尚书》。

《史记》中《乐书》等篇是司马迁抄录自《荀子》和《礼记》等儒家经典。

2.诸子百家的传世经典

司马迁在十岁时已能阅读诵习古文《尚书》、《左传》、《国语》等书。

秦始皇焚书坑儒,《尚书》被焚毁。汉文帝时,秦朝博士伏生依靠记忆背诵出28篇,史称“伏生授经”。尧舜禹汤,大禹治水,武王伐纣,周公东征,都是司马迁摘录自残缺的《尚书》。

《史记》中《乐书》等篇是司马迁抄录自《荀子》和《礼记》等儒家经典。

3.秦国史书

司马迁作为太史令,可以接触到汉朝皇家所藏的秦国史书和汉代以来的资料。

秦末战争时,刘邦进入咸阳,别人都在掠夺财富,唯独富有远见萧何将“秦丞相御史律令图书”收藏起来,不但在楚汉战争中帮助了刘邦平定天下,后来更为《史记》的写作提供了重要的原始史料。

3.秦国史书

司马迁作为太史令,可以接触到汉朝皇家所藏的秦国史书和汉代以来的资料。

秦末战争时,刘邦进入咸阳,别人都在掠夺财富,唯独富有远见萧何将“秦丞相御史律令图书”收藏起来,不但在楚汉战争中帮助了刘邦平定天下,后来更为《史记》的写作提供了重要的原始史料。

沛公至咸阳,诸将皆争金帛财物,萧何独先入收秦律、令、图、书藏之。项王与诸侯烧咸阳而去,汉王所以具知天下厄塞,户口多少。强弱之处,民所疾苦,以萧何具得秦图书也。《史记》中的秦国历史,《秦本纪》、《秦始皇本纪》《白起王翦列传》等篇,就是司马迁抄录自萧何所收,汉室所藏的秦史。

4.引用口头史料

司马迁的时代,距离战国时代结束已经有一百年的时间。虽然六国史书被毁灭,但人们还对过去的历史有着直接的记忆。当时的历史,通过口耳相传,大致流传了下来。

4.引用口头史料

司马迁的时代,距离战国时代结束已经有一百年的时间。虽然六国史书被毁灭,但人们还对过去的历史有着直接的记忆。当时的历史,通过口耳相传,大致流传了下来。

- 有一次,一次汉文帝乘车遇到冯唐,感慨自己没有廉颇、李牧一样的将领去抵御匈奴的侵犯。冯唐直言道:“即使汉文帝有这样的将领,也不会任用。”后来,匈奴再次进犯,汉文帝向冯唐请教当初言语的原因,冯唐就给他讲了战国时李牧在边境统帅军队,朝廷从不干预的故事。

- 历史上的名人故地,比如孔子宗庙、信陵君魏无忌、韩信的家乡,司马迁都实地探访过。他亲耳听到韩信的家乡人说韩信还是布衣平民的时候,他的志向就与常人不同。韩信的母亲死后,穷得没钱来办丧事,然而他却寻找又高又宽敞的坟地,要让那坟地四周可以安顿得下一万家。于是便把这件轶事写进了《史记》。

司马迁早年受学于孔安国、董仲舒等大儒,并畅游各地,采集传闻。

十九岁时,他从长安出发,足迹遍及江淮和中原地区,并对所到之处的风俗进行考察,采集传说。二十五岁时,以使者监军的身份,出使西南夷,担负起在西南设郡的任务。足迹遍及“邛、莋、昆明”等地。他的一生足迹所及,达到了除长城以北以及两广地区的陇山以东的汉朝版图的整个范围。这对于他接触并了解各地的自然风光和物土人情,以及下层民众的痛苦等,都有极大的好处。从而也增强了他的世事洞察能力,为他后来的写史创造了有利的条件。

司马迁一生游历所经之处,列表如下:

司马迁早年受学于孔安国、董仲舒等大儒,并畅游各地,采集传闻。

十九岁时,他从长安出发,足迹遍及江淮和中原地区,并对所到之处的风俗进行考察,采集传说。二十五岁时,以使者监军的身份,出使西南夷,担负起在西南设郡的任务。足迹遍及“邛、莋、昆明”等地。他的一生足迹所及,达到了除长城以北以及两广地区的陇山以东的汉朝版图的整个范围。这对于他接触并了解各地的自然风光和物土人情,以及下层民众的痛苦等,都有极大的好处。从而也增强了他的世事洞察能力,为他后来的写史创造了有利的条件。

司马迁一生游历所经之处,列表如下:

《五帝本纪》:“余尝西至空桐,北过涿鹿,东渐于海,南浮江淮矣。”

《河渠书》:“余南登庐山,观禹疏九江,遂至于会稽、太湟,上姑苏,望五湖;东窥洛汭、大邳,迎河,行淮、泗、济、傫洛渠;西瞻蜀之岷山及离碓;北自龙门至于朔方。”

《齐太公世家》:“吾适齐,自泰山属之琅邪,北被于海,膏壤二千余里。”

《魏世家》:“吾适故大梁之墟”

《孔子世家》:“余适鲁,观仲尼庙堂车服礼器”

《伯夷列传》:“余登箕山,其上盖有许由冢云。”

《孟尝君列传》:“吾尝过薛,其俗闾里率多暴桀子弟,与邹、鲁殊。”

《魏公子列传》:“吾过大梁之墟,求问其所谓夷门。夷门者,城之东门也。”

《春申君列传》:“吾适楚,观春申君故城宫室,盛矣哉!”

《屈原贾生列传》:“余适长沙,观屈原所自沉渊,未尝不垂涕,想见其为人。”

《蒙恬列传》:“吾适北边,自直道归,行观蒙恬所为秦筑长城亭障,堑山堙谷,通直道,固轻百姓力矣。”

《淮阴侯列传》:“吾如淮阴,淮阴人为余言,韩信虽为布衣时,其志与众异。其母死,贫无以葬,然乃行营高敞地,令其旁可置万家。余视其母冢,良然。”

《樊郦滕灌列传》:“吾适丰沛,问其遗老,观故萧、曹、樊哙、滕公之家,及其素异哉所闻!”司马迁作为汉武帝时期的人,曾经随从汉武帝参加过封禅大典,还随从武帝巡视黄河决口,和卫青、霍去病、李陵、张骞是同时代人。因此,《封禅书》《卫将军骠骑列传》《李将军列传》是一个亲历者的可靠记录。

《史记》中有无失真内容?

《史记》中出现过记载错误。- 由于秦始皇焚书坑儒,导致六国的历史错乱严重。比如《郑世家》记载:郑桓公友者,周厉王少子,而宣王庶弟也。而《左传》记载,郑桓公并非是宣王庶弟,而是同母弟。《国语·郑语》记载:幽王八年而桓公为司徒,九年而王室始骚,十一年而毙。司马 迁据此认为郑 桓公是在出兵勤王时被犬戎所杀。而现代有研究指出此处的“十一年而毙”应是指周幽王,因为当时郑桓公已经东迁,建立了新郑。

- 司马迁主要依据《战国策》描写战国纵横家苏秦和张仪四处游说的活动,苏秦和张仪一直被说成是战国合纵连横斗争中的对手,苏秦大搞合纵,而张仪坚持连横。但长沙马王堆出土的战国帛书《战国纵横家书》的内容则表明张仪在苏秦之前成名,苏秦是在张仪死后才开始在诸侯间活跃起来的。

《史记》是私人著作,其中夹杂了个人感情肯定是有的,但司马迁并没有歪曲历史。

司马迁讨厌卫青、霍去病,在《佞幸列传》中点了他们的名,但《史记》中也没有抹去卫霍二人的功勋。

而李广就幸运多了,司马迁曾经为李广的孙子李陵辩护,而在李广的《李将军列传》中,对飞将军打的败仗轻描淡写地一笔带过,而对体现他的个人魅力的事迹如夺马出逃、神弓怯敌、力射石虎大书特书。

来源:中华文化促进会家族文化委员会

《史记》是私人著作,其中夹杂了个人感情肯定是有的,但司马迁并没有歪曲历史。

司马迁讨厌卫青、霍去病,在《佞幸列传》中点了他们的名,但《史记》中也没有抹去卫霍二人的功勋。

而李广就幸运多了,司马迁曾经为李广的孙子李陵辩护,而在李广的《李将军列传》中,对飞将军打的败仗轻描淡写地一笔带过,而对体现他的个人魅力的事迹如夺马出逃、神弓怯敌、力射石虎大书特书。

来源:中华文化促进会家族文化委员会 本站内容收集整理于网络,多标有原文出处,本站仅提供信息存储空间服务。如若转载,请注明出处。