佛学的基本逻辑

佛陀生活在两千六百多年前的印度,大概和孔子同一时期。出身比较显贵,他据说是一个小国王子,但佛陀本人却觉得生活本身带来的都是痛苦,于是他抛家舍业到处苦修,最终悟出了佛教的「真理」。别看说啥佛经万千、佛理深邃。其实解开来看,其基本逻辑并不复杂,用大白话来说大概是这样的:首先,生活里有各种各样的痛苦,所谓八苦:生苦、老苦、病苦、死苦、所求不得苦、怨憎会苦、爱别离苦、受阴苦; 佛陀说想要摆脱这些痛苦,就必须舍弃生命。但是在当时印度人的思想里,生命是轮回一部分,今生的死亡就是来生的开始,所以实际上生命是舍弃不掉的。 要舍弃生命,就必须处理轮回问题,为了处理这个轮回问题,佛陀就从六道轮回的成因入手,认为业力(行为的后果)是轮回的原动力,只要想办法终结这个原动力,轮回不就自然不能发生了么。 那该怎么样才能让业力终结呢?佛陀说,要因果律不再发生作用。因为业力就是你做事的后果,当因果律的作用在一个人身上彻底消失时,也就没有业力了,也就意味着这个人解脱了,涅槃了,不用再承受生活之苦了,从此跳出轮回,离苦得乐。用孙悟空的话来说,就是跳出三界外,不在五行中,逍遥自然了。

佛教神灵的起源

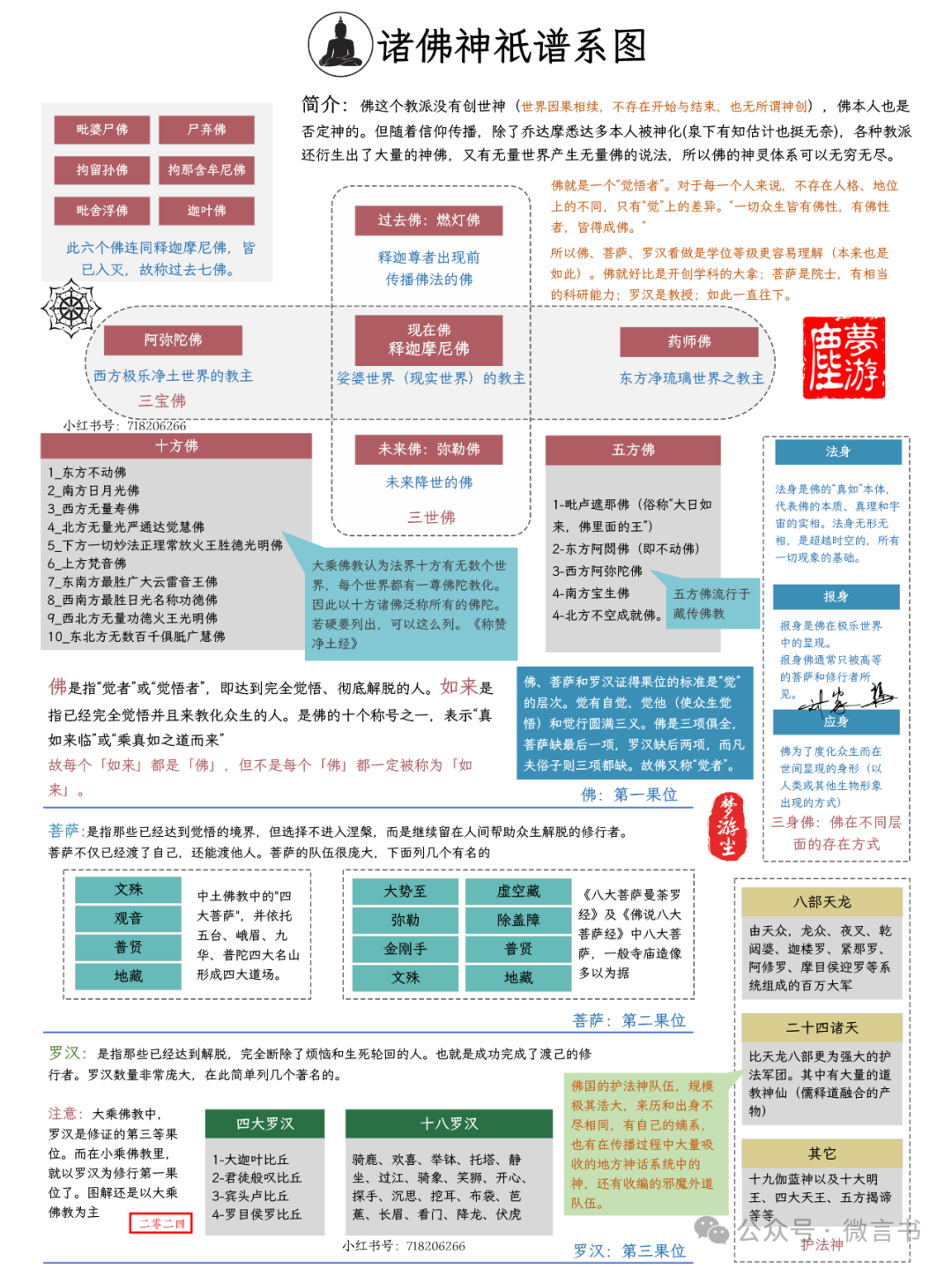

佛教理论的一个基本核心就是「因果论」,或者说“缘起论”。“缘起”即“诸法由因缘而起”。简单说就是一切事物或切现象的生起,都是相对的互存关系和条件,离开关系和条件,就不能生起任何一个事物或现象。佛给“缘起”下了一个定义:若此有则彼有,若此生则彼生;若此无则皱无,若此灭则彼灭。世界就是这样一个因果相续相存的大网。佛教对缘起总结了十一个意义,归纳起来有四个重要的结论: (1)无造物主; (2)无我; (3)无常; (4)因果相续; 不管这些词是什么意思吧,但这个理论显然没有为神佛留下位置。那佛又是什么呢? 在最开始的佛教理论当中,佛是“觉悟者”的意思。对于每一个人来说,不存在人格、地位上的不同,只有“觉”上的差异“。所谓一切众生皆有佛性,有佛性者,皆得成佛。 但要达到这个状态是比较困难的,所以在成佛的艰难修行征途上,先要经过菩萨这一阶段,这是一个发心发愿,勉力修持的过程。当然菩萨之下还有罗汉什么的一大堆。佛教就通过这么一套理论构架了一部完整的修证阶梯,通过这一级级的修证,就可以完成从凡人到圣人的脱胎换骨,最终跳出轮回,成就佛果。 这个理论里是没有什么所谓永恒存在的。因为如果相信某个东西永恒存在,那就不是正信的佛,而是“神我外道”,就是异端。生命也是如此,人是有生命的物质,和所有的物质一样,在永恒的流转中,虽然不能永恒存在,但可以转变为其他存在方式,一个低级的生命方式可以发展为高级的生命方式,一个高级的生命方式也可以退化为低等生命。这就是佛教六道轮回由来。 六道里神和鬼是两大流类,佛教所说的神是凡世界的众生。鬼、神和人、天、阿修罗等实则是指受不同欲望支配的生物种类。这些物种或者说存在都可能因“缘”而转化、轮回。 这就比较原初的佛学理论。但宗教不可避免的需要造神。于是在传播过程中,佛教逐渐变成一种神灵信仰。通过宣扬佛、菩萨的无边威力,宣称神灵膜拜的实际效用构筑了一套有悖于佛陀学说本意的佛教的神祇系统。不过这其实也是佛教传播和发展的必然结果,孔子这种大俗人尚且免不了被神化,更何况本就是宗教的佛。佛教的神灵体系

佛教的理论将世界划分为世俗世界和佛国世界两大部分。世界的中心是须弥山,时间上按成、住、坏、空“四劫”循环往复、无始无终。 世俗世界由俗界、色界、无色界构成。欲界居住着深受欲望支配和煎熬的六类生命,即天、人、阿修罗、畜生、鬼、地狱等“六道”。地狱即阴间,是鬼的居住处,畜生住在地面和水中,在须弥山低处和轮围山一带住着阿修罗,人的居住处处于南赡部洲的地面上。高于人类的上界的生类就是“天”,天分为六等,称为“六俗天”,顺次上排为:四天五天、忉利天、夜摩天、兜率天、乐变化天、他化自在天。 欲界之上就是色界。在这里居住的生类仍具形体,但已没有粗俗的欲望。 再往上就是无色界,居住在这里的生类已没有“色”一形体了,也没有具体的处所。甚至物质性的东西都不存在了,故名无色界。

在中国的演变

东汉时,佛教传入中国,通过与中国文化的契合,佛教发生了有利于在中国传布的转变,作为一种文化心理的认同,佛门的诸神被中国文化重新按需要描绘了一番。 比如在佛教中,劝喻人世跳出轮回不生不死主张不要子嗣,而在汉地佛教却专设了“送子观音”、“送子弥勒”和“送子娘娘”,很显然这是中国传统文化中多子多福观念在佛教中的反映,是儒家忠孝思想的一种宗教代言。 中国文化改造佛教的另外一种重要方式就是化身说,佛门的神仙来到中国后就迅速被吸收、改造、融,最后归化为中国民间喜爱的另一种形象。如五代时的布袋和尚就被认为是弥勒的化身,大肚能容,笑口常开,至今令人喜爱,以至家喻户晓。 佛教传入中国已经一两千年,早已不是原来的模样,且已经成为中国文化传统中不可分割的一部分。传统思想常被概括成儒释道“三教合一”,佛教就是其中之一,现在的中国佛教早已非常世俗化,把和尚作为一个职业谋生赚钱的比比皆是。 马克思说:“宗教是这个世界的总的理论,是它的包罗万象的纲领。” 现如今科学昌明,聪明人不需要在虚无的宗教中寻求慰藉。但佛教神灵世界的图景,佛国神祇系统的结构和功能,依然不失为一种文化宝藏。 作者:梦游尘 来源:微言书本站内容收集整理于网络,多标有原文出处,本站仅提供信息存储空间服务。如若转载,请注明出处。