1、比“说什么”更重要的是“怎么说”

“怎么说”是创作的工作,是语言创造力的体现。“怎么说”塑造了你独特的文学风格。犹如十个画家画的都是张三,但各不相同,这就是“怎么说”的功夫。

“怎么说”不是“人云亦云”,而是“文如其人”。一个作家倘若不能形成自己的风格,这在文学事业上是很吃亏的。传之久远的作品,除了因为它们有好的思想内容,还因为它们有着优秀的语言风格。

2、用现成的语言思考“怎么说”

“怎么说”,要用现成的语言,普通的语言,写出风格来。不要标新立异,不要写出晦涩难懂的文字来。

同是普通的语言,为什么有人写得好,而有人写不好呢?

这是因为写得好的人,用了很深刻的思想和情感,这些看似普通的文字是从心里掏出来的。

进一步,深刻的思想和情感,又是从哪里来的?

生活。从生活中来。学习和运用语言,不是单纯的语言问题。你要写好人物、景物和故事,必须热爱它们,钻进它们的心里去,和它们同感受、同呼吸,然后才能替它们说话。这样写出的语言,才能是真实的,生动的。

语言,必须和生活经验结合起来。不要只在语言上打圈子,而忽略了与语言血肉相关的生活。

3、写有生命力的文字

写文章最大的忌讳是盲目贪多,臭长臭长的。假若写的都是废话,八万字远不如八百字。世界上最好的文字都是简洁的精练的,哪怕只有几个字,可是别人说不出来的。

简单、经济、亲切的文字,才是有生命力的好文字。

4、给青年同志的八个语言方面的建议

其一,写文章的基本功夫是,写一句是一句。不要盲目追求长句,该断句就要断句。要关注每个句子的意思,它表达了什么,它为什么可以独立成句,不写意义不明的句子。注意句子与句子之间的逻辑关系,上下是否连贯。好句子都是反复修改的结果,在字词、句式、句意和逻辑等多方面努力。

其二,写文章时,用字造句必须要求清楚明白。先追求写得清楚,再追求写得生动。少用各类修辞,这会减弱文字表达的力量。真正的高手,可以不用那些无聊的修辞和形容,而能直截了当、开门见山地写出来。高手之所以能够一针见血地写清楚,在于他们真正地看明白了事物。追求清楚还有一点,尽可能地少用连词和虚词,比如”然而“”所以“”但是“之类的,这些词会导致文章意思转来转去,请直截了当地说话。

其三,我们应当向人民学习。人民的语言总是简练的干脆的。什么是人民的语言?即生活中人们的语言。在我们的文章中,要从全盘考虑用字用词是否接近于人民的语言。比如”娘“和”母亲“、”土地“和”大地“等,前者通常更接地气、更通俗、更像是人民的语言。

其四,不仅要考虑每个字词的意义,还要考虑每个字的声音。为什么要考虑声音?好文章要方便朗读,并且读起来让人口腔舒服,这便是字词的声音之美。如何做到这一点呢?当你写完文章后,自己多读几遍;然后反复修改,在字义和字音上努力,长短句交替,平仄有序等。

其五,人物对话要做到口语化、要现成、要美,尤其是对剧本写作很重要。不要干巴巴地交待问题,像这样:上句是”你走吗?“下句是”我走啦!“ 这样的对话没有感情,很生硬,不现成,像是在报告,极其无趣。写对话时,自己要读几遍,也可以念给朋友听听。人物对话,要能表现出人物的性格、思想和情感。

其六,坚持中国语言的简练之美。欧化语法对我们一个重大的影响是,让我们说话开始绕弯子了。比如”对他的这种说法,我不同意!“ 为什么不直接说”我不同意他的话“呢?要知道,中国语言历来都是以简练为美的,少写长句,少用转折,少绕弯子。

其七,语言表达贵在深入浅出。文艺工作者的真本事,在于用浅显易懂的语言,表达出深刻的思想和道理。要想做到这样,必须得在思考深度上努力,把事物看明白、看透彻。比如,毛主席在开国大典上说”中国人民站起来了“,短短八个字看似浅显,却足够深刻。

其八,口语不是照抄的,而是生活经验中提炼出来的。比如”大漠孤烟直,长河落日圆“,作者倘若没有见过大漠,没有观察力,是不可能写出这样的诗句的。没有提炼的本领,就像拿着小本逐条地记录别人的话。生活经验包含民族风格,而民族风格正是体现在语言文字上的,所以学习语言文字是极其重要的事。

5、回答青年同志们的八个问题

第一个问题:怎样从群众语言中提炼出文学语言?

在方法层面,为了写人写事,必须走进群众中去学习;在创作方面,不可以照搬群众的语言,而应该设法用精简的语言去表达,也就是说,群众嘴里要说十句,你必须用两三句写清楚,并且要符合群众的性格特征。

第二个问题:南方的朋友不会说北方话,怎么办?

不要刻意用死记硬背的方式学习北方话。正确的做法是,先清楚自己要写什么,然后从活人活事中去学习,从生活经验中学习。

第三个问题:词汇贫乏,怎么办?

希望大家多写短文,用最普通的文字去写。好文章不在于长篇大论和词汇丰富。用普通的话,表达出深刻的思想,才是我们应该努力追求的。反过来想,词汇贫乏也是优势,它逼迫你从现成的话中掏出东西,少用字,少用形容和修辞,而在思想深度上努力。

如果你切实希望积累丰富的词汇,应该在生活上努力,比如多涉猎音乐、图画、雕塑、养花等。每个行业中,都有大量的词汇,平时多参与体验,积累丰富的见识。当真正下笔时,在词汇上就不会那么吃力了。最大的毛病就是整天在图书馆里抱着书本,死读书。

第四个问题:地方土语如何运用?

语言发展的总体趋势是日渐统一的。地方土语在必要时可以使用,但为了帮助读者理解,最好加上统一语言的注释。

第五个问题:写对话用口语还容易,但描写时用口语就困难了,怎么办?

写对话用口语,是因为你没办法不用。但描写时也要努力用口语,下笔之前先出声地念一念再写。比如描写一个人,也是可以用口语的——”身量很高,脸红扑扑的“。要在意识相信,描写可以做到口语化,未必要用另一套文邹邹的写法。最笨的方法,就是在写前、写后,多动嘴读一读、念一念。

第六个问题:”五四“以后的很多作品,一般工农看不懂、不习惯,这个问题你怎么看?

”五四“传统有它好的一面,比如它吸收了很多欧化语法,便得说理文章更加精密。它也有不好的一面,比如它的语言结构通常比较复杂,和本土人民的语言相冲突。

因此,如果你在写理论文章时,借鉴一些欧化语法是没有问题的。但如果是创作,还是应该以老百姓的语言为主,重视人民口中的语言,学习更加简洁干练的表达方式。

第七个问题:应当如何用文学语言影响和丰富人民语言呢?

别贪图用自己的语言去影响人民的语言。最好的做法是,老老实实地使用人民语言去创作。

第八个问题:如何使用歇后语?

根据需要使用。歇后语、俗语,在写作中都可以使用,但用得太多就没意思了。恰当,比滥用,更重要。

1、比“说什么”更重要的是“怎么说”

“怎么说”是创作的工作,是语言创造力的体现。“怎么说”塑造了你独特的文学风格。犹如十个画家画的都是张三,但各不相同,这就是“怎么说”的功夫。

“怎么说”不是“人云亦云”,而是“文如其人”。一个作家倘若不能形成自己的风格,这在文学事业上是很吃亏的。传之久远的作品,除了因为它们有好的思想内容,还因为它们有着优秀的语言风格。

2、用现成的语言思考“怎么说”

“怎么说”,要用现成的语言,普通的语言,写出风格来。不要标新立异,不要写出晦涩难懂的文字来。

同是普通的语言,为什么有人写得好,而有人写不好呢?

这是因为写得好的人,用了很深刻的思想和情感,这些看似普通的文字是从心里掏出来的。

进一步,深刻的思想和情感,又是从哪里来的?

生活。从生活中来。学习和运用语言,不是单纯的语言问题。你要写好人物、景物和故事,必须热爱它们,钻进它们的心里去,和它们同感受、同呼吸,然后才能替它们说话。这样写出的语言,才能是真实的,生动的。

语言,必须和生活经验结合起来。不要只在语言上打圈子,而忽略了与语言血肉相关的生活。

3、写有生命力的文字

写文章最大的忌讳是盲目贪多,臭长臭长的。假若写的都是废话,八万字远不如八百字。世界上最好的文字都是简洁的精练的,哪怕只有几个字,可是别人说不出来的。

简单、经济、亲切的文字,才是有生命力的好文字。

4、给青年同志的八个语言方面的建议

其一,写文章的基本功夫是,写一句是一句。不要盲目追求长句,该断句就要断句。要关注每个句子的意思,它表达了什么,它为什么可以独立成句,不写意义不明的句子。注意句子与句子之间的逻辑关系,上下是否连贯。好句子都是反复修改的结果,在字词、句式、句意和逻辑等多方面努力。

其二,写文章时,用字造句必须要求清楚明白。先追求写得清楚,再追求写得生动。少用各类修辞,这会减弱文字表达的力量。真正的高手,可以不用那些无聊的修辞和形容,而能直截了当、开门见山地写出来。高手之所以能够一针见血地写清楚,在于他们真正地看明白了事物。追求清楚还有一点,尽可能地少用连词和虚词,比如”然而“”所以“”但是“之类的,这些词会导致文章意思转来转去,请直截了当地说话。

其三,我们应当向人民学习。人民的语言总是简练的干脆的。什么是人民的语言?即生活中人们的语言。在我们的文章中,要从全盘考虑用字用词是否接近于人民的语言。比如”娘“和”母亲“、”土地“和”大地“等,前者通常更接地气、更通俗、更像是人民的语言。

其四,不仅要考虑每个字词的意义,还要考虑每个字的声音。为什么要考虑声音?好文章要方便朗读,并且读起来让人口腔舒服,这便是字词的声音之美。如何做到这一点呢?当你写完文章后,自己多读几遍;然后反复修改,在字义和字音上努力,长短句交替,平仄有序等。

其五,人物对话要做到口语化、要现成、要美,尤其是对剧本写作很重要。不要干巴巴地交待问题,像这样:上句是”你走吗?“下句是”我走啦!“ 这样的对话没有感情,很生硬,不现成,像是在报告,极其无趣。写对话时,自己要读几遍,也可以念给朋友听听。人物对话,要能表现出人物的性格、思想和情感。

其六,坚持中国语言的简练之美。欧化语法对我们一个重大的影响是,让我们说话开始绕弯子了。比如”对他的这种说法,我不同意!“ 为什么不直接说”我不同意他的话“呢?要知道,中国语言历来都是以简练为美的,少写长句,少用转折,少绕弯子。

其七,语言表达贵在深入浅出。文艺工作者的真本事,在于用浅显易懂的语言,表达出深刻的思想和道理。要想做到这样,必须得在思考深度上努力,把事物看明白、看透彻。比如,毛主席在开国大典上说”中国人民站起来了“,短短八个字看似浅显,却足够深刻。

其八,口语不是照抄的,而是生活经验中提炼出来的。比如”大漠孤烟直,长河落日圆“,作者倘若没有见过大漠,没有观察力,是不可能写出这样的诗句的。没有提炼的本领,就像拿着小本逐条地记录别人的话。生活经验包含民族风格,而民族风格正是体现在语言文字上的,所以学习语言文字是极其重要的事。

5、回答青年同志们的八个问题

第一个问题:怎样从群众语言中提炼出文学语言?

在方法层面,为了写人写事,必须走进群众中去学习;在创作方面,不可以照搬群众的语言,而应该设法用精简的语言去表达,也就是说,群众嘴里要说十句,你必须用两三句写清楚,并且要符合群众的性格特征。

第二个问题:南方的朋友不会说北方话,怎么办?

不要刻意用死记硬背的方式学习北方话。正确的做法是,先清楚自己要写什么,然后从活人活事中去学习,从生活经验中学习。

第三个问题:词汇贫乏,怎么办?

希望大家多写短文,用最普通的文字去写。好文章不在于长篇大论和词汇丰富。用普通的话,表达出深刻的思想,才是我们应该努力追求的。反过来想,词汇贫乏也是优势,它逼迫你从现成的话中掏出东西,少用字,少用形容和修辞,而在思想深度上努力。

如果你切实希望积累丰富的词汇,应该在生活上努力,比如多涉猎音乐、图画、雕塑、养花等。每个行业中,都有大量的词汇,平时多参与体验,积累丰富的见识。当真正下笔时,在词汇上就不会那么吃力了。最大的毛病就是整天在图书馆里抱着书本,死读书。

第四个问题:地方土语如何运用?

语言发展的总体趋势是日渐统一的。地方土语在必要时可以使用,但为了帮助读者理解,最好加上统一语言的注释。

第五个问题:写对话用口语还容易,但描写时用口语就困难了,怎么办?

写对话用口语,是因为你没办法不用。但描写时也要努力用口语,下笔之前先出声地念一念再写。比如描写一个人,也是可以用口语的——”身量很高,脸红扑扑的“。要在意识相信,描写可以做到口语化,未必要用另一套文邹邹的写法。最笨的方法,就是在写前、写后,多动嘴读一读、念一念。

第六个问题:”五四“以后的很多作品,一般工农看不懂、不习惯,这个问题你怎么看?

”五四“传统有它好的一面,比如它吸收了很多欧化语法,便得说理文章更加精密。它也有不好的一面,比如它的语言结构通常比较复杂,和本土人民的语言相冲突。

因此,如果你在写理论文章时,借鉴一些欧化语法是没有问题的。但如果是创作,还是应该以老百姓的语言为主,重视人民口中的语言,学习更加简洁干练的表达方式。

第七个问题:应当如何用文学语言影响和丰富人民语言呢?

别贪图用自己的语言去影响人民的语言。最好的做法是,老老实实地使用人民语言去创作。

第八个问题:如何使用歇后语?

根据需要使用。歇后语、俗语,在写作中都可以使用,但用得太多就没意思了。恰当,比滥用,更重要。 本站内容收集整理于网络,多标有原文出处,本站仅提供信息存储空间服务。如若转载,请注明出处。

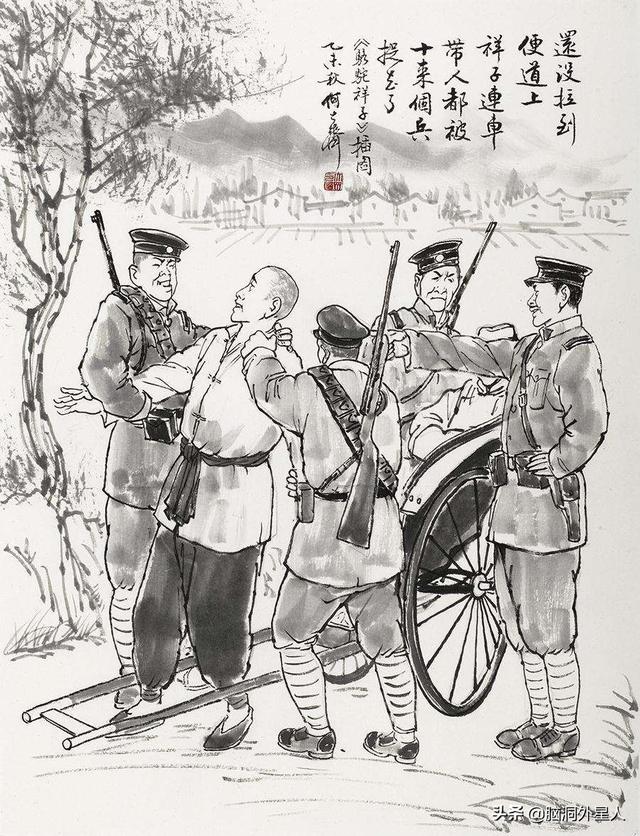

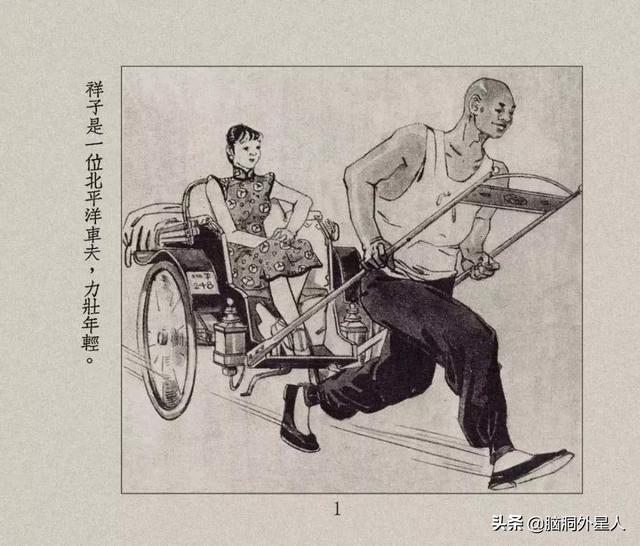

初中语文必考名著之七年级下老舍《骆驼祥子》

初中语文必考名著之七年级下老舍《骆驼祥子》 老舍小说《四世同堂》30句经典,若能读懂受用终生!

老舍小说《四世同堂》30句经典,若能读懂受用终生! 老舍《四世同堂》30句话经典摘录,读懂受用终生!

老舍《四世同堂》30句话经典摘录,读懂受用终生! 老舍、叶圣陶等中国现当代作家谈读书,句句让人醍醐灌顶!

老舍、叶圣陶等中国现当代作家谈读书,句句让人醍醐灌顶! 老舍:该如何读小说?

老舍:该如何读小说? 老舍:我怎样写《骆驼祥子》?

老舍:我怎样写《骆驼祥子》? 老舍谈写作:对话、言语与风格

老舍谈写作:对话、言语与风格 老舍谈写作:人物与事实的关联及暗示手法运用

老舍谈写作:人物与事实的关联及暗示手法运用